ベランダからの夕焼・・冬至・・・。

夕刻の一番星・・・・、この光景ももうすぐ見納めです。ひとつの住所に一番長く居たのが仙台かな・・およそ九年。今回は6年・・。

人間、ひとつの住所にながく留まってはいけません・・。

さて本日は久しぶり釧雲泉です。

一時期に南画の人気画家の作品はかなりの高値で取引されたようで、贋作が非常に多いようですが、その画家の一人が釧雲泉です。一時期・・?? といってもいつ頃なのかは不明ですが生前(江戸末期)から長くても昭和初期頃ではないかと思われます。

釧雲泉については「なんでも鑑定団」にも出品されていましたが、案の定、贋作でした。

当方のブログに投稿されていた作品もだいぶ整理されてきており、信頼性の高いものから順次、改装の必要な作品は改装し、信頼性の低いものは処分していますが、まだ宙ぶらりんな作品が若干残っています。真作のヒット率の低い画家の一人です。最初は知名度が低い画家と思い、それほど贋作はないように思っていましたが、真贋の判断が意外に難しい・・。

投稿していない作品の数も残り少なくなっていました。全体もそうですが・・。

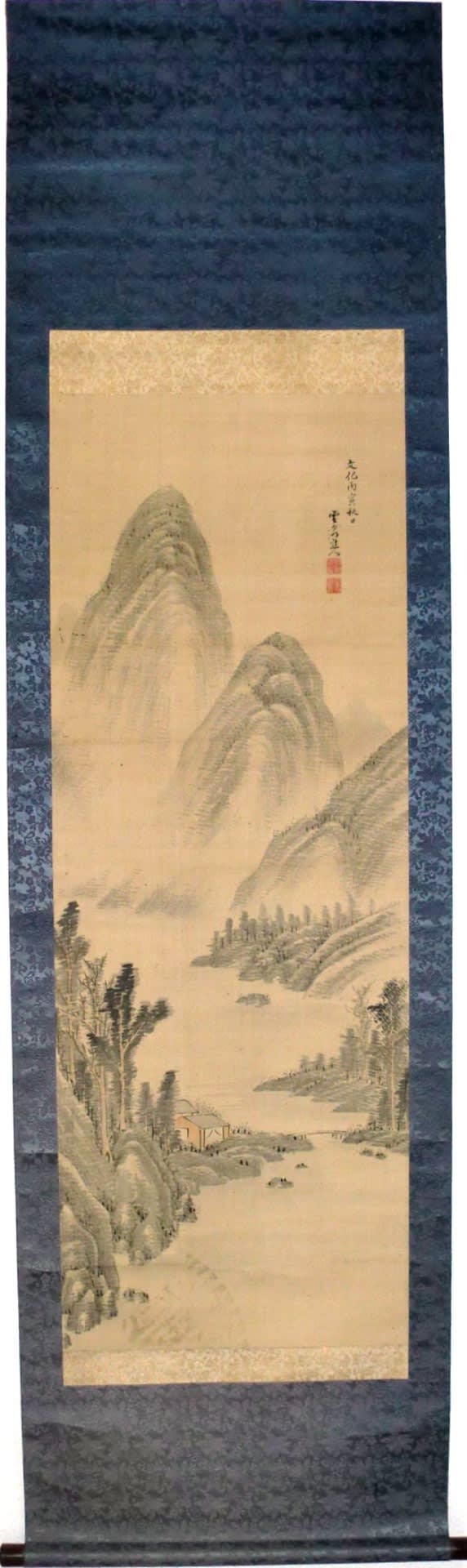

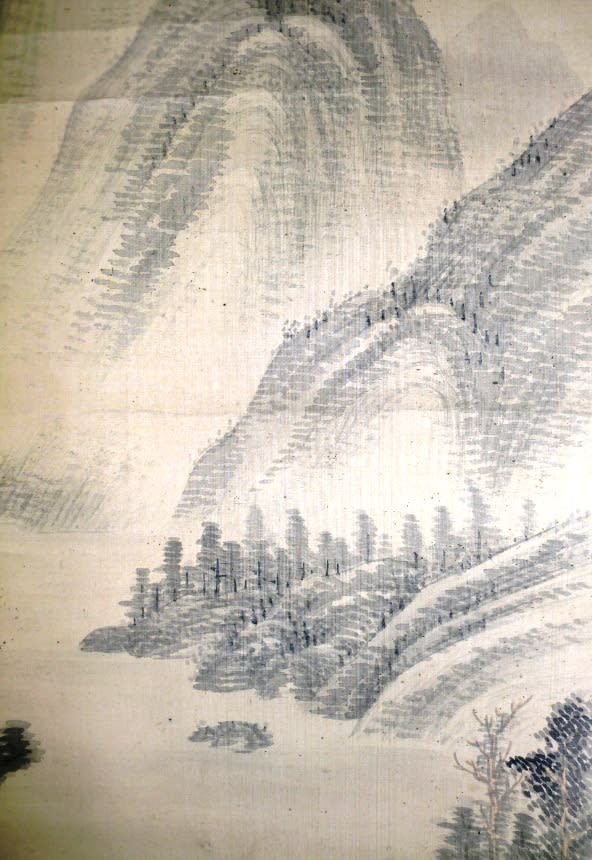

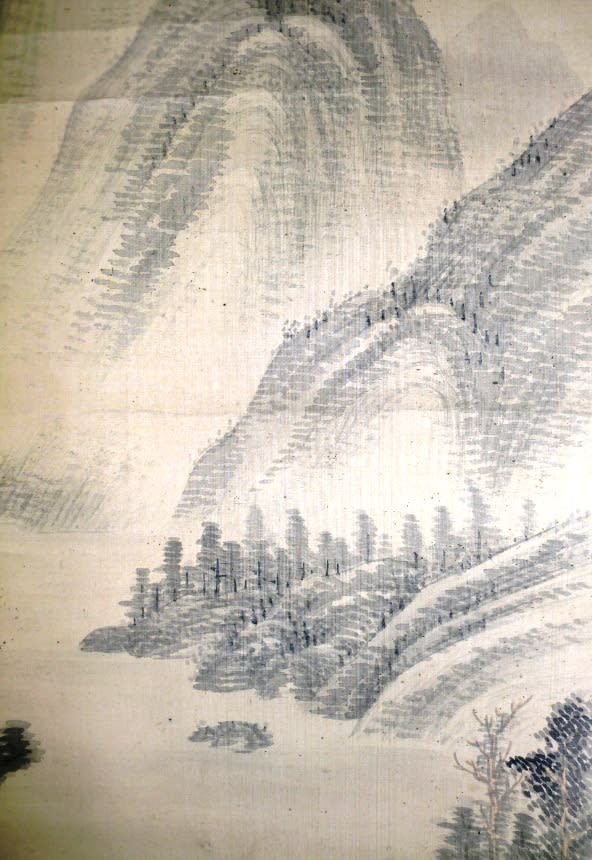

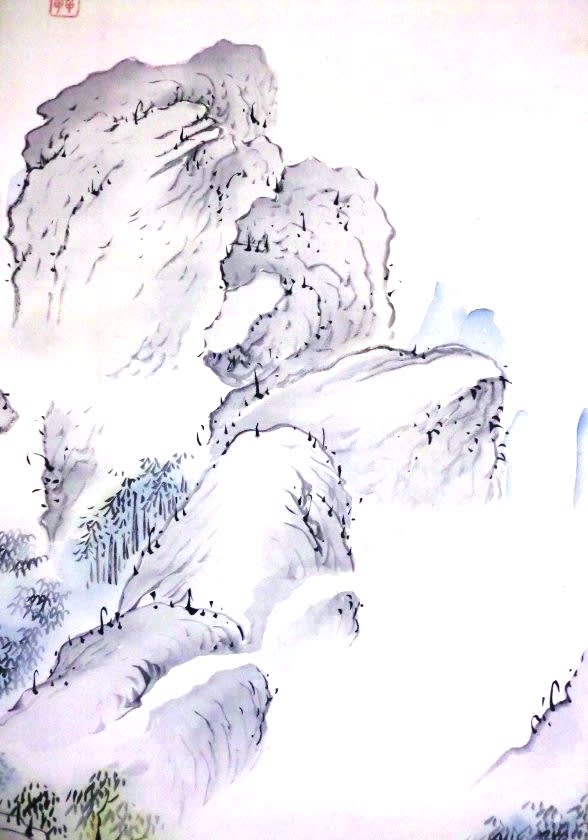

浅絳山水図 釧雲泉筆 その14

紙本水墨淡彩緞子軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦1860*横510 画サイズ:縦1120*横410

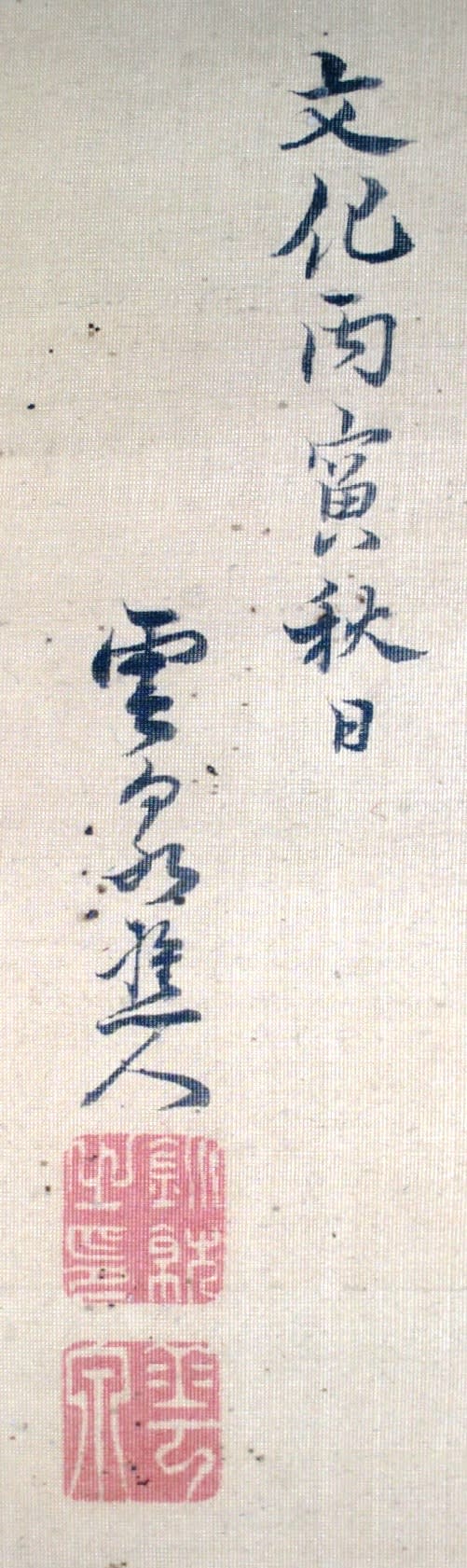

印章は「釧就之印」の白文朱方印、「雲泉」の白文朱方印が押印されておりいますが、当方の手元資料には印章の詳細がないので未確認です。

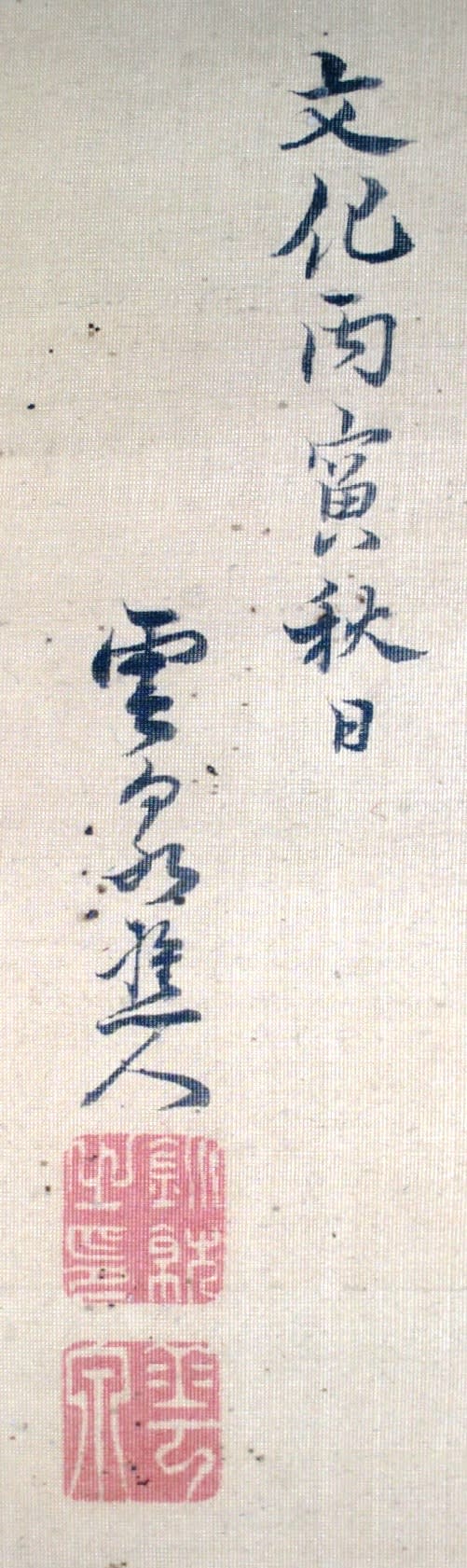

賛には「文化丙寅秋日 雲泉樵人」とあり、文化4年(1806年)47歳の秋の作と推察されます。

文化2年(1805)46歳のとき、大窪詩仏とともに信越に旅をし、越後の新潟に着いた頃の作品かと思われ、秋の霞む山と入り江の情景を描いた山水の作品です。

まだ検証できていないことが多くあるので、本作品もまた「伝」としておきましょう。

さて、本作品の真贋や如何??

この頃と同じ頃に描かれた作品は下記の作品を投稿しています。

浅絳山水図 江山肅雨 釧雲泉筆水墨紙本緞子軸装 軸先竹製 合箱

全体サイズ:縦1980*横637 画サイズ:縦1305*横530

よさそうな作品と思いますが、判断は慎重に・・。

さて本日は釧雲泉のもう一作品・・、こちらはどうも

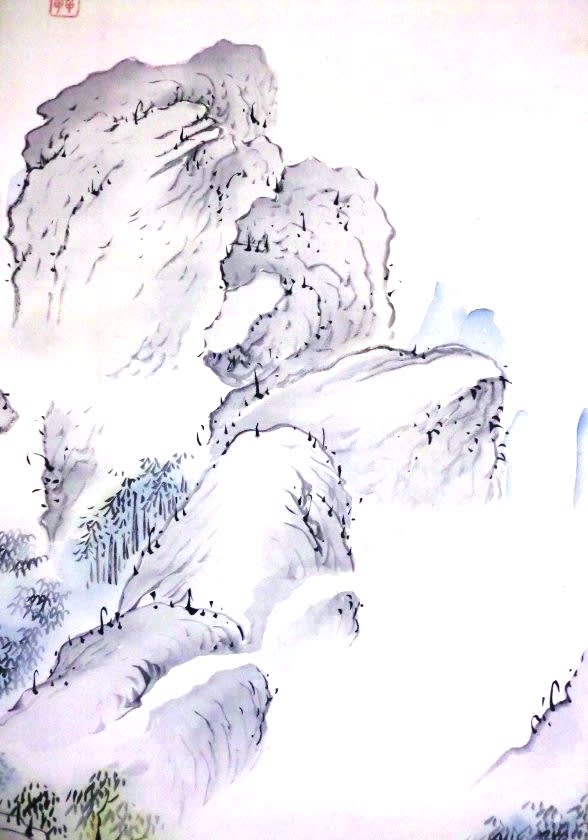

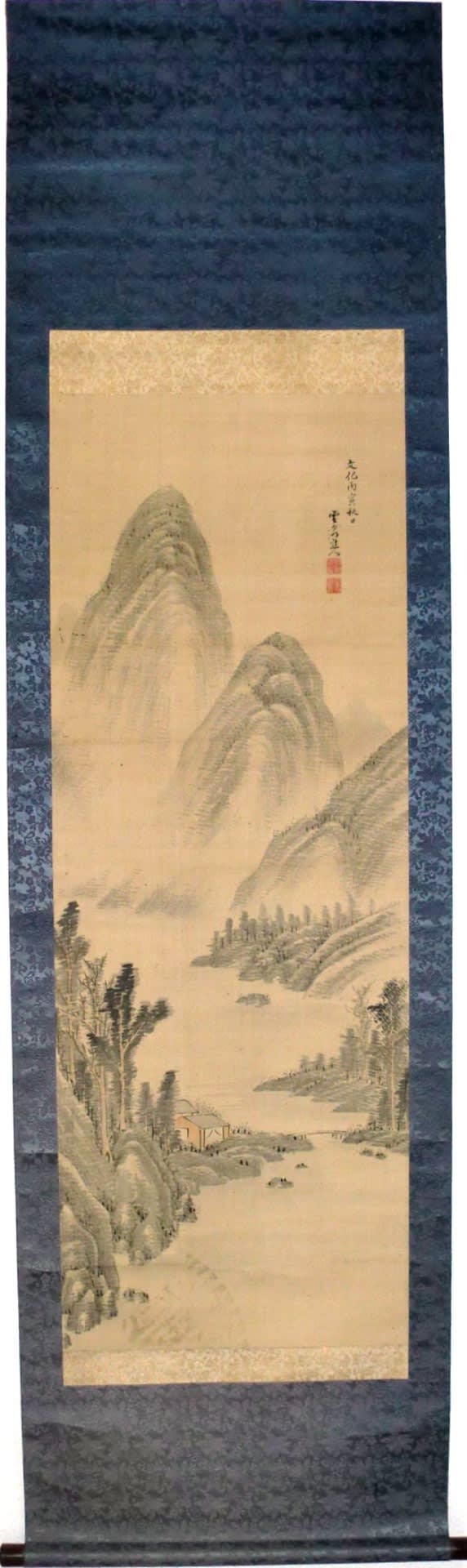

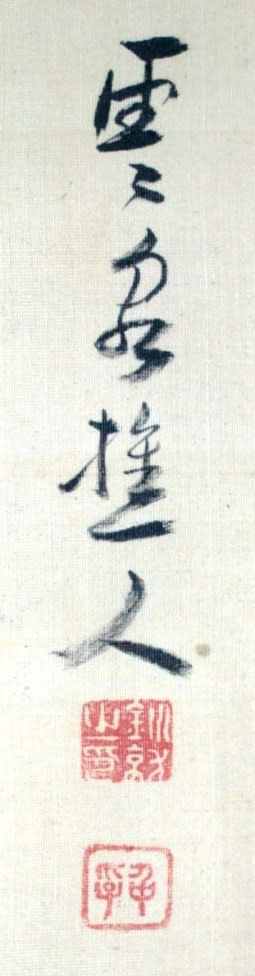

山水図 伝釧雲泉筆 その15

紙本水墨淡彩軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦*横

なにやら真新しい感じがしますね。

どちらかいうと桑山玉洲のような作行きのように感じます。

本ブログのいいところは玉石混合???

でもこの作品、飾ってみるとそれなり・・。真作と並べてみると違いがよくわかりますが、単独だとこれで真作と思い込む御仁もいるようです。表具は改装??

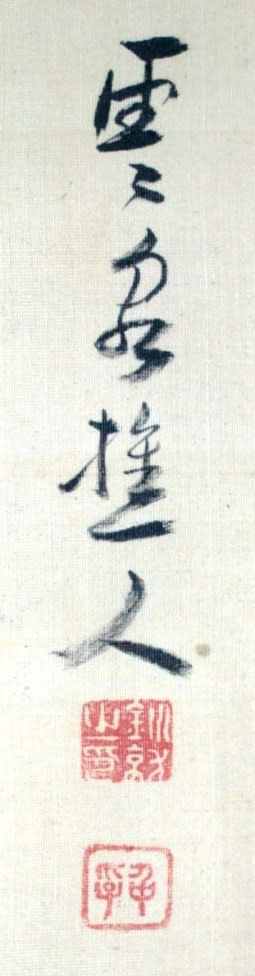

落款は真作に近いものがありますが、印章は若干の食い違いがありますね。

ただです・・、釧雲泉の作品としないでみるといい作品なのですよ。

さて、この違い・・解りますか。魑魅魍魎たるこの世界、真贋とは意外に奥が深いようで・・・。

骨董の真贋は人物と同じ。良かれと思って抜擢した人物が意外に贋物だったりね。そういう役職につけると以外に向いていなかったり・・。

役職が人を作るといいますが、それは次席になった時の表現だと私は思っています。トップははれるかはあくまでも資質。不器用でも人望を得る人物が真物らしい。やたら怒る、懲罰人事を繰り返す、現場を見ない、判断を自らしないは人望を得るどころではない。

夕刻の一番星・・・・、この光景ももうすぐ見納めです。ひとつの住所に一番長く居たのが仙台かな・・およそ九年。今回は6年・・。

人間、ひとつの住所にながく留まってはいけません・・。

さて本日は久しぶり釧雲泉です。

一時期に南画の人気画家の作品はかなりの高値で取引されたようで、贋作が非常に多いようですが、その画家の一人が釧雲泉です。一時期・・?? といってもいつ頃なのかは不明ですが生前(江戸末期)から長くても昭和初期頃ではないかと思われます。

釧雲泉については「なんでも鑑定団」にも出品されていましたが、案の定、贋作でした。

当方のブログに投稿されていた作品もだいぶ整理されてきており、信頼性の高いものから順次、改装の必要な作品は改装し、信頼性の低いものは処分していますが、まだ宙ぶらりんな作品が若干残っています。真作のヒット率の低い画家の一人です。最初は知名度が低い画家と思い、それほど贋作はないように思っていましたが、真贋の判断が意外に難しい・・。

投稿していない作品の数も残り少なくなっていました。全体もそうですが・・。

浅絳山水図 釧雲泉筆 その14

紙本水墨淡彩緞子軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦1860*横510 画サイズ:縦1120*横410

印章は「釧就之印」の白文朱方印、「雲泉」の白文朱方印が押印されておりいますが、当方の手元資料には印章の詳細がないので未確認です。

賛には「文化丙寅秋日 雲泉樵人」とあり、文化4年(1806年)47歳の秋の作と推察されます。

文化2年(1805)46歳のとき、大窪詩仏とともに信越に旅をし、越後の新潟に着いた頃の作品かと思われ、秋の霞む山と入り江の情景を描いた山水の作品です。

まだ検証できていないことが多くあるので、本作品もまた「伝」としておきましょう。

さて、本作品の真贋や如何??

この頃と同じ頃に描かれた作品は下記の作品を投稿しています。

浅絳山水図 江山肅雨 釧雲泉筆水墨紙本緞子軸装 軸先竹製 合箱

全体サイズ:縦1980*横637 画サイズ:縦1305*横530

よさそうな作品と思いますが、判断は慎重に・・。

さて本日は釧雲泉のもう一作品・・、こちらはどうも

山水図 伝釧雲泉筆 その15

紙本水墨淡彩軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦*横

なにやら真新しい感じがしますね。

どちらかいうと桑山玉洲のような作行きのように感じます。

本ブログのいいところは玉石混合???

でもこの作品、飾ってみるとそれなり・・。真作と並べてみると違いがよくわかりますが、単独だとこれで真作と思い込む御仁もいるようです。表具は改装??

落款は真作に近いものがありますが、印章は若干の食い違いがありますね。

ただです・・、釧雲泉の作品としないでみるといい作品なのですよ。

さて、この違い・・解りますか。魑魅魍魎たるこの世界、真贋とは意外に奥が深いようで・・・。

骨董の真贋は人物と同じ。良かれと思って抜擢した人物が意外に贋物だったりね。そういう役職につけると以外に向いていなかったり・・。

役職が人を作るといいますが、それは次席になった時の表現だと私は思っています。トップははれるかはあくまでも資質。不器用でも人望を得る人物が真物らしい。やたら怒る、懲罰人事を繰り返す、現場を見ない、判断を自らしないは人望を得るどころではない。