男の隠れ家から箱が出てきましたが、箱の中に収納されているのは前に紹介した下記の五段重箱の臺ではないかと思われ、帰京に際して持ち帰り、本体と合わせてみるとやはりぴったりでした。

あらためて重箱と合わせて本作品を鑑賞し、ブログにて紹介させていただきます。

輪島塗総蝋色梨地

四季山水図八寸五段重 臺付

高級美術輪島塗 共箱(輪島 清義堂謹製)

個別大きさ 膳:幅243*奥行243*高さ75(個) & 臺;幅305*奥行305*高さ110

全体高さ410(五段重 臺除く)

箱書きも同じですので、一体となるべきものとして製作されて、我が家人が購入したものと推察されます。おそらく戦後まもない頃、昭和30年前後の入手ではないかと思われますが、家人が当時特注した可能性もあります。

輪島塗には本家の家紋入や家人の各々の名前入りの器の各種が遺されており、その一環として重箱を特注したのかもしれませんし、または出来の良いものを見つけて購入したのかもしれません。

男の隠れ家にある箱に収納されている作品は運送時にバラバラに置かれていますので、この臺が単独で見つけていたら膳かなにかではないかと勘違いされて重箱とは別々になっていたでしょう。

こういう対や揃いの作品は離れ離れで保管しては後世の人が解らなくなります。

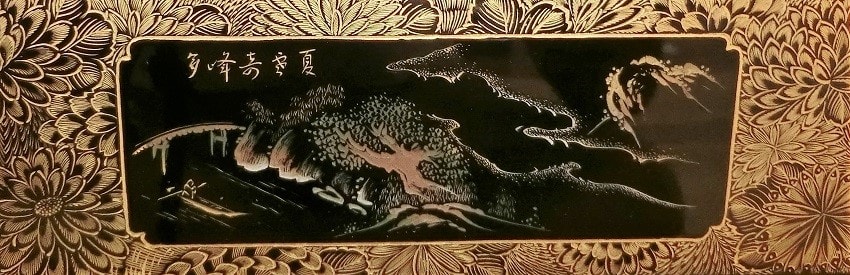

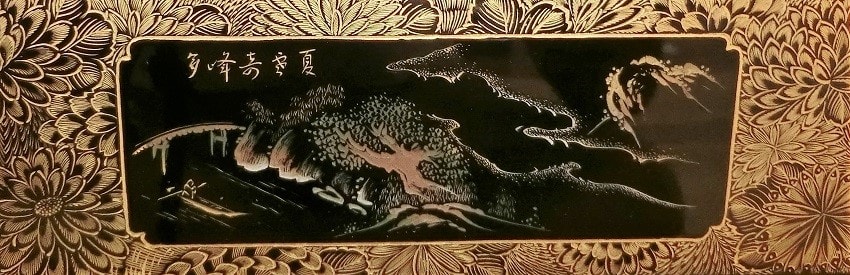

周囲の菊は沈金、中央の絵の部分は蝋で磨いた作品・・。

沈金の技法はそれほど珍しくないのでしょうが、絵の出来が素晴らしいと思います。写真では解りにくいでしょうが、絵が輝いており青緑山水画の掛け軸の逸品に勝るとも劣らぬ出来です。

最初の蓋には「老樹森々 山自静」・・出典は不詳です。

蓋は2種類あります。きちんとした重箱は通常蓋は二つあります。

「寂々山間 絶待情」かな? こちらも出典は不詳です。題字を読むのも家内の協力が必要です。

五段重は「四季の山水画」に「もうひとつの山水画」がありますが、この賛もまた鑑賞に価するものです。

春

「春水満四澤」:(春には雪解け水で四方の沢が満ちる)

芳賀幸四郎『新版一行物』には、「春になって雪解けの水が四方の沢に満ち、どの川も水が満々と溢れ悠々と流れている。(中略)水そのものは四季によって別に変りはないはずであるが、春の水というものは、どこか悠々閑々としておだやかなものである。そのおおらかでおだやかな水、大地をうるおしやがて五穀の豊穣をもたらす水が、どこの川にも満々としている姿に、天地和順・天下泰平・万民和楽の瑞兆を認めて、禅者はこれを揮毫し、茶人は珍重してこれを床に掛けるのである。悠揚せまらぬ大人(たいじん)の茶境にふさわしい五字一行である」と記されています。

夏

「夏雲多奇峰」:(夏には入道雲が峰のように湧きたつ)

梅雨も明け、暑さの厳しい季節、空は青々として雲の白さが一層際立ちますが、風炉の茶席にかけられる禅語にこの「夏雲奇峰多(かうんきほうおおし)」

という言葉があります。奇峰とは、めずらしい峰の形に見える夏の入道雲を指します。雲を峰にたとえ、青空と変化して行く夏雲の織り成す夏の雄大な天の光景を歌っています。

これらは中国の詩人、陶淵明による「四時詩(しいじし)」の一部と言われています。

春水満四澤(春には雪解け水で四方の沢が満ち)

夏雲多奇峰(夏には入道雲が峰のように湧きたつ)

秋月揚明暉(秋には月が澄み渡る夜空に輝き)

冬嶺秀孤松(冬には嶺に立つ一本の松のみが高くそびえている。)

四季の特色を一句五言で表現した句となっています。

秋

「秋月揚明暉」:秋には月が澄み渡る夜空に輝き

ただ、陶淵明による「四時詩(しいじし)」は偽作とほぼ断定されているようです。陶淵明の作とされる詩には贋作が多くあります。ただしこの詩は「陶淵明箋注」(袁行霈 中華書局)では真作として第三巻の最後に収録されています。

偽作とされる最大の根拠は,あまりにもきれいすぎるということです。各句とも陶淵明らしい表現で、逆にそれが皮肉にも疑惑の根拠だそうです。偽作説では「顧長康の詩が,陶彭沢(陶淵明のこと)の全集に紛れ込んでしまった」とか,「これは,顧凱之の神情詩である」とか,陶淵明の詩から四句をうまく摘句したものだとか,いろいろな説があるようです。(陶淵明集校箋 楊勇 上海古籍出版社)参照

*顧凱之(345?-406) (字は長康)は東晋時代の画家。

ただこの作は捨てがたく日本の「陶淵明集」に採録されてもよいものとされていますが、調べるといろいろなことが解ってきます。

冬

「冬嶺秀孤松」:(冬には嶺に立つ一本の松のみが高くそびえている。)

「秋」と対句となり、秋の月は明るく輝き、冬の嶺には一本の松が高くそびえている。秋の月は中天高く輝き渡り人心を清澄にし冬の山頂には見事な一本の松の姿が素晴らしい。

「冬」の単独では「冬の嶺の上で、他の草木が枯れてしまったのに松が独り緑を誇っている」という意味で、禅語としては「煩悩はもちろんのこと悟りすらも綺麗さっぱり払い落した弧高の禅者を思い起こさせる。無一物のまま、寒さを楽しんでいるので有ろう。(禅語百科より)」という意味で、各々単独でも禅語として茶掛けとされています。

これら四段の字句は四季の特色を一句五言で表現した句となっています。

最後の段は・・・。

「山静日長」:(山(やま)静(しず)かにして日(ひ)長(なが)し)

書き下し文で日本では水墨画の画題や書に用いられる字句ですが、出典は下記の漢詩からです。

山静似太古 山は静にして 太古に似たり

日長如小年 日は長くして 小年の如し

餘花猶可酔 余花 猶(なお) 酔うべし

好鳥不妨眠 好鳥も 眠を妨けず

世味門常掩 世味には 門 常に掩い

時光簟已便 時光 簟(てん) 已に便なり

夢中頻得句 夢中 頻りに 句を得たり

拈筆又忘筌 筆を拈(と)れば 又 筌を忘る

北宋の詩人、唐庚(とうこう:1070~1120)の五言律詩「醉眠」(酔うて眠る)

山は大昔のように静かだ。日は小一年程もあるかのように長い。咲き残った花は酒の相手によく、鳥の声も眠りを妨げることはない。うるさい世事が入ってこないように門は常に閉めている。もう竹のベッドは気持ちよい季節。夢の中で、しきりに詩句を得たけれど、筆を執ってみると、さて何だったか?

これらの字句も茶掛けに引用されています。

なお上記の最後に出てくる「忘筌」は遠州流の有名な茶室「忘筌」とは出典が違うようです。

茶室「忘筌」:「京都・大徳寺塔頭(たっちゅう)孤篷庵の客殿(本堂)に造り込まれた座敷(茶室)。小堀遠州最晩年の作品として貴重でしたが、1793年(寛政5)に「孤篷庵」は焼失しています。しかしまもなく松平不昧や近衛家の援助を得て再興が図られ、とくに「忘筌」は、軒内の飛び石や灯籠、手水鉢が焼け残ったこともあって、遠州による創建当初の姿に忠実に復原されています。

*孤篷庵所有の国宝・大井戸茶碗「喜左衛門」があるのも有名

忘筌 〈ぼうせん〉の意味:意を得て言を忘れ、理を得て教を忘るるは猶魚を得て筌を忘れ、兎を得て蹄を忘るるが如し。

筌は「ふせご」という竹編みで作られた漁具。蹄は兎捕りに使うわなのこと。筌や蹄は魚やウサギを捕らえるにはなくてはならない大事な道具である。しかし、それらはあくまでも道具であって、目的ではないはずである。目的は魚やウサギである。だから、目的の魚やウサギを収獲してしまえば道具は不要であって、次に使うまでどこかに仕舞っておけばよいものである。

禅者は悟りを得んとして弁学修行に励むも、仏意を得、真理を会得すれば手段方便としての教説は不要であり、いつまでも理屈理論にとらわれてはならない。ことに臨済禅では古則公案を手段として悟境を高めとうとする。その公案こそ筌と蹄にあたるものである。目的はあくまでも悟りであり、悟境を磨き高めることにある。だがその公案に執われ目的を見失ってしまう学道の人が少なくない。病気治療に薬を必要とし、効能書きが大事である。だが、病気が治ればもはや効能書きは要らない。

我々の日常でも人生の大事なことを忘れ、枝葉末節にこだわり執着していることが多い。あらためて忘筌(ぼうせん)の語を味わい直したいと思いこの記事を資料に加えました。

「我が家、男の隠れ家の三家」に関わる「全ての*四家」はすべて臨済宗ですので、なんらかの関係があると思われます。

*本ブログに紹介する骨董類は四家に伝わる作品が多い。

五段重箱・・、この五段重の製作にあたっては絵は下絵があったはずであり、なおかつ字もうまい。製作に携わった人の教養の高さがうかがわれます。この重箱を味わう側にはそれ相応の教養が要るものと察せられます。つまり所持する人、使う人の教養を試されるということ。

蓋の漢詩が解らないが解りませんが、おそらく絵を描いた人が全体の雰囲気を表現した造語からもしれません。

南画としての山水画の鑑賞眼、賛を味わう禅語の知識、茶道を主とする人生の対する姿勢、すべてが問われる作品です。これらが伴わないと所有する資格がないということ、さてすべての漢詩が判明するまでしばし手元に置いておこうと思います。

山野にて食しながらこの重箱を味わうのもよし、飾りながら正月を迎えるもよし、今回は掛け軸にめでたい掛物を掛けて飾りました。

我が家の先人はこのような作品を揃えるだけの学識があったのでしょう。侮れない・・・。

さて本体と臺を一緒にして置くことにしました。以前は箱の把手部分が外れていたりしていましたので、きちんと養生しておく必要があります。

漆器類は風呂敷に包みこみ、陶磁器類とは区別して保管しています。写真を添付しておくことで収納されている作品が解るようにしておきます。風呂敷は種々の大きさがあることが必要ですが、風呂敷の適当な大きさを揃えるのは結構手間ですね。

あらためて重箱と合わせて本作品を鑑賞し、ブログにて紹介させていただきます。

輪島塗総蝋色梨地

四季山水図八寸五段重 臺付

高級美術輪島塗 共箱(輪島 清義堂謹製)

個別大きさ 膳:幅243*奥行243*高さ75(個) & 臺;幅305*奥行305*高さ110

全体高さ410(五段重 臺除く)

箱書きも同じですので、一体となるべきものとして製作されて、我が家人が購入したものと推察されます。おそらく戦後まもない頃、昭和30年前後の入手ではないかと思われますが、家人が当時特注した可能性もあります。

輪島塗には本家の家紋入や家人の各々の名前入りの器の各種が遺されており、その一環として重箱を特注したのかもしれませんし、または出来の良いものを見つけて購入したのかもしれません。

男の隠れ家にある箱に収納されている作品は運送時にバラバラに置かれていますので、この臺が単独で見つけていたら膳かなにかではないかと勘違いされて重箱とは別々になっていたでしょう。

こういう対や揃いの作品は離れ離れで保管しては後世の人が解らなくなります。

周囲の菊は沈金、中央の絵の部分は蝋で磨いた作品・・。

沈金の技法はそれほど珍しくないのでしょうが、絵の出来が素晴らしいと思います。写真では解りにくいでしょうが、絵が輝いており青緑山水画の掛け軸の逸品に勝るとも劣らぬ出来です。

最初の蓋には「老樹森々 山自静」・・出典は不詳です。

蓋は2種類あります。きちんとした重箱は通常蓋は二つあります。

「寂々山間 絶待情」かな? こちらも出典は不詳です。題字を読むのも家内の協力が必要です。

五段重は「四季の山水画」に「もうひとつの山水画」がありますが、この賛もまた鑑賞に価するものです。

春

「春水満四澤」:(春には雪解け水で四方の沢が満ちる)

芳賀幸四郎『新版一行物』には、「春になって雪解けの水が四方の沢に満ち、どの川も水が満々と溢れ悠々と流れている。(中略)水そのものは四季によって別に変りはないはずであるが、春の水というものは、どこか悠々閑々としておだやかなものである。そのおおらかでおだやかな水、大地をうるおしやがて五穀の豊穣をもたらす水が、どこの川にも満々としている姿に、天地和順・天下泰平・万民和楽の瑞兆を認めて、禅者はこれを揮毫し、茶人は珍重してこれを床に掛けるのである。悠揚せまらぬ大人(たいじん)の茶境にふさわしい五字一行である」と記されています。

夏

「夏雲多奇峰」:(夏には入道雲が峰のように湧きたつ)

梅雨も明け、暑さの厳しい季節、空は青々として雲の白さが一層際立ちますが、風炉の茶席にかけられる禅語にこの「夏雲奇峰多(かうんきほうおおし)」

という言葉があります。奇峰とは、めずらしい峰の形に見える夏の入道雲を指します。雲を峰にたとえ、青空と変化して行く夏雲の織り成す夏の雄大な天の光景を歌っています。

これらは中国の詩人、陶淵明による「四時詩(しいじし)」の一部と言われています。

春水満四澤(春には雪解け水で四方の沢が満ち)

夏雲多奇峰(夏には入道雲が峰のように湧きたつ)

秋月揚明暉(秋には月が澄み渡る夜空に輝き)

冬嶺秀孤松(冬には嶺に立つ一本の松のみが高くそびえている。)

四季の特色を一句五言で表現した句となっています。

秋

「秋月揚明暉」:秋には月が澄み渡る夜空に輝き

ただ、陶淵明による「四時詩(しいじし)」は偽作とほぼ断定されているようです。陶淵明の作とされる詩には贋作が多くあります。ただしこの詩は「陶淵明箋注」(袁行霈 中華書局)では真作として第三巻の最後に収録されています。

偽作とされる最大の根拠は,あまりにもきれいすぎるということです。各句とも陶淵明らしい表現で、逆にそれが皮肉にも疑惑の根拠だそうです。偽作説では「顧長康の詩が,陶彭沢(陶淵明のこと)の全集に紛れ込んでしまった」とか,「これは,顧凱之の神情詩である」とか,陶淵明の詩から四句をうまく摘句したものだとか,いろいろな説があるようです。(陶淵明集校箋 楊勇 上海古籍出版社)参照

*顧凱之(345?-406) (字は長康)は東晋時代の画家。

ただこの作は捨てがたく日本の「陶淵明集」に採録されてもよいものとされていますが、調べるといろいろなことが解ってきます。

冬

「冬嶺秀孤松」:(冬には嶺に立つ一本の松のみが高くそびえている。)

「秋」と対句となり、秋の月は明るく輝き、冬の嶺には一本の松が高くそびえている。秋の月は中天高く輝き渡り人心を清澄にし冬の山頂には見事な一本の松の姿が素晴らしい。

「冬」の単独では「冬の嶺の上で、他の草木が枯れてしまったのに松が独り緑を誇っている」という意味で、禅語としては「煩悩はもちろんのこと悟りすらも綺麗さっぱり払い落した弧高の禅者を思い起こさせる。無一物のまま、寒さを楽しんでいるので有ろう。(禅語百科より)」という意味で、各々単独でも禅語として茶掛けとされています。

これら四段の字句は四季の特色を一句五言で表現した句となっています。

最後の段は・・・。

「山静日長」:(山(やま)静(しず)かにして日(ひ)長(なが)し)

書き下し文で日本では水墨画の画題や書に用いられる字句ですが、出典は下記の漢詩からです。

山静似太古 山は静にして 太古に似たり

日長如小年 日は長くして 小年の如し

餘花猶可酔 余花 猶(なお) 酔うべし

好鳥不妨眠 好鳥も 眠を妨けず

世味門常掩 世味には 門 常に掩い

時光簟已便 時光 簟(てん) 已に便なり

夢中頻得句 夢中 頻りに 句を得たり

拈筆又忘筌 筆を拈(と)れば 又 筌を忘る

北宋の詩人、唐庚(とうこう:1070~1120)の五言律詩「醉眠」(酔うて眠る)

山は大昔のように静かだ。日は小一年程もあるかのように長い。咲き残った花は酒の相手によく、鳥の声も眠りを妨げることはない。うるさい世事が入ってこないように門は常に閉めている。もう竹のベッドは気持ちよい季節。夢の中で、しきりに詩句を得たけれど、筆を執ってみると、さて何だったか?

これらの字句も茶掛けに引用されています。

なお上記の最後に出てくる「忘筌」は遠州流の有名な茶室「忘筌」とは出典が違うようです。

茶室「忘筌」:「京都・大徳寺塔頭(たっちゅう)孤篷庵の客殿(本堂)に造り込まれた座敷(茶室)。小堀遠州最晩年の作品として貴重でしたが、1793年(寛政5)に「孤篷庵」は焼失しています。しかしまもなく松平不昧や近衛家の援助を得て再興が図られ、とくに「忘筌」は、軒内の飛び石や灯籠、手水鉢が焼け残ったこともあって、遠州による創建当初の姿に忠実に復原されています。

*孤篷庵所有の国宝・大井戸茶碗「喜左衛門」があるのも有名

忘筌 〈ぼうせん〉の意味:意を得て言を忘れ、理を得て教を忘るるは猶魚を得て筌を忘れ、兎を得て蹄を忘るるが如し。

筌は「ふせご」という竹編みで作られた漁具。蹄は兎捕りに使うわなのこと。筌や蹄は魚やウサギを捕らえるにはなくてはならない大事な道具である。しかし、それらはあくまでも道具であって、目的ではないはずである。目的は魚やウサギである。だから、目的の魚やウサギを収獲してしまえば道具は不要であって、次に使うまでどこかに仕舞っておけばよいものである。

禅者は悟りを得んとして弁学修行に励むも、仏意を得、真理を会得すれば手段方便としての教説は不要であり、いつまでも理屈理論にとらわれてはならない。ことに臨済禅では古則公案を手段として悟境を高めとうとする。その公案こそ筌と蹄にあたるものである。目的はあくまでも悟りであり、悟境を磨き高めることにある。だがその公案に執われ目的を見失ってしまう学道の人が少なくない。病気治療に薬を必要とし、効能書きが大事である。だが、病気が治ればもはや効能書きは要らない。

我々の日常でも人生の大事なことを忘れ、枝葉末節にこだわり執着していることが多い。あらためて忘筌(ぼうせん)の語を味わい直したいと思いこの記事を資料に加えました。

「我が家、男の隠れ家の三家」に関わる「全ての*四家」はすべて臨済宗ですので、なんらかの関係があると思われます。

*本ブログに紹介する骨董類は四家に伝わる作品が多い。

五段重箱・・、この五段重の製作にあたっては絵は下絵があったはずであり、なおかつ字もうまい。製作に携わった人の教養の高さがうかがわれます。この重箱を味わう側にはそれ相応の教養が要るものと察せられます。つまり所持する人、使う人の教養を試されるということ。

蓋の漢詩が解らないが解りませんが、おそらく絵を描いた人が全体の雰囲気を表現した造語からもしれません。

南画としての山水画の鑑賞眼、賛を味わう禅語の知識、茶道を主とする人生の対する姿勢、すべてが問われる作品です。これらが伴わないと所有する資格がないということ、さてすべての漢詩が判明するまでしばし手元に置いておこうと思います。

山野にて食しながらこの重箱を味わうのもよし、飾りながら正月を迎えるもよし、今回は掛け軸にめでたい掛物を掛けて飾りました。

我が家の先人はこのような作品を揃えるだけの学識があったのでしょう。侮れない・・・。

さて本体と臺を一緒にして置くことにしました。以前は箱の把手部分が外れていたりしていましたので、きちんと養生しておく必要があります。

漆器類は風呂敷に包みこみ、陶磁器類とは区別して保管しています。写真を添付しておくことで収納されている作品が解るようにしておきます。風呂敷は種々の大きさがあることが必要ですが、風呂敷の適当な大きさを揃えるのは結構手間ですね。