先週の週末は義父に七十七回忌の法事でした。今年は郷里の義母、母の一周忌、そして東京の義父の葬儀となにかと忙しかったのですが、これでひと段落・・・。

息子のよく頑張りましたが、なんといっても各々臨席いただいた方々の温かい気持ちがうれしいものです。

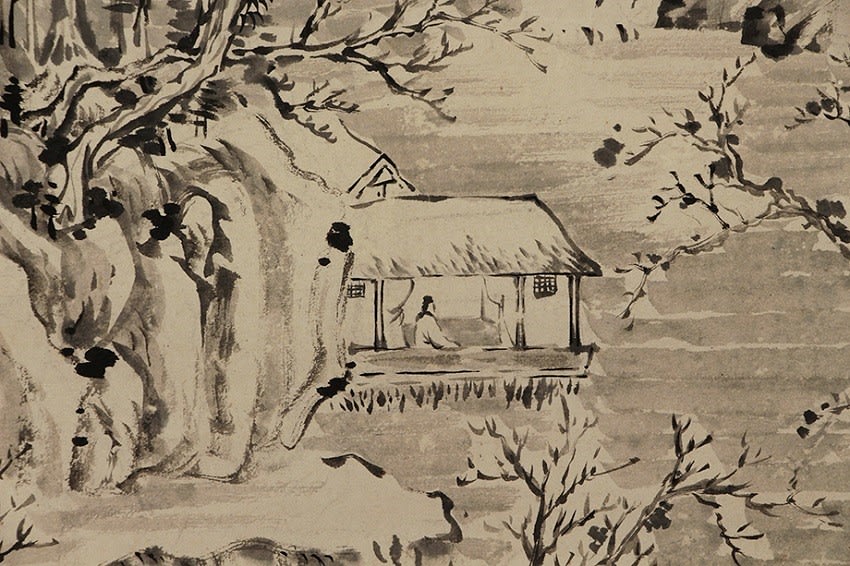

さて本日紹介する高久靄崖は赤貧の画家、「貧乏神」とまで称された画家(本ブログでも紹介されています)ですが、その晩年の作は号を「疎林外史」と称し、独自の画風を確立したものと評価が高い画家です。

本日の作品で高久靄崖の作品は三作品目の紹介となります。

渓山積雪是図 高久靄崖筆 天保九年(1938年)その3

紙本水墨軸装 軸先木製 鑑蔵箱

全体サイズ:横2180*縦750 画サイズ:横1610*縦595

高久靄崖の「画風の変遷」は一般的に下記のように分類されています。つまり画業は画風によって年別に大きく3期に分類されています。

第1期 27歳以前 号:如樵 池大雅の影響大きい時期

第2期 27歳以降 号:靄厓樵者 中国文人画の模写

第3期 42歳以降 号:疎林外史 独自の画風を確立

上記に倣うと当方のブログで紹介されている他の所蔵作品は大まかに下記に分類されます。

第1期:「山水画」 高久靄崖筆

第2期:「青緑山水図」 高久靄崖筆 大窪詩仏賛

そして本日紹介している本作品は第3期の作品となります。

あらためて下記に高久靄厓の略歴を紹介します。

*********************************************

高久靄厓(たかく あいがい):寛政8年(1796年) ~天保14年4月8日(1843年5月7日))江戸時代後期の文人画家。下野那須郡杉渡戸(現 栃木県那須塩原市黒磯)に生まれる。諱は徴、字は遠々のちに子遠、通称秋輔。号は靄厓のほかに石窟、如樵、石窠学、梅斎、疎林外史、学梅斎、晩成山房など。

靄厓は、幼少の頃より画才の片鱗を示し8歳頃に画いた天神像の板木が残されている。馬方や煙草職人をする傍ら、18歳で黒羽藩画員の小泉斐に入門。続いて郷里の壬生藩御用絵師平出雪耕に就いて書画を学ぶ。その後、下野鹿沼に移り、池大雅や伊孚九に私淑し文人画を独学した。やがて鹿沼の儒医松本松亭に画才を認められ、その親族である鈴木水雲、大谷渓雲、山口安良、柿沼廣運らの庇護を受ける。

*小泉斐:本ブログでおなじみの「鮎」を描いた作品で有名な画家です。

支援者に勧められて仙台に遊歴すると、ここでも仙台藩士一条正道の庇護を受ける。このほかにも葛生の吉澤松堂・佐野の須藤蘭圃、古賀志の北條翠峨らが支援者となっている。 文政6年(1823年)27歳のときついに江戸に出ると、鹿沼の支援者たちの縁戚にあたる菊池淡雅から惜しみない援助を得られた。淡雅とは豪商佐野屋のことで、文雅を好み、書画の大コレクターで、谷文晁・立原杏所・渡辺崋山・巻菱湖・大窪詩仏らと交友し、江戸の文人のパトロンとして聞こえていた。

*谷文晁・立原杏所・渡辺崋山・巻菱湖・大窪詩仏らも本ブログで紹介しています。

江戸では画家として評判が高かったが、気位が高く、儲けのために画くことがなかったので生活は貧窮した。淡雅のはからいで谷文晁の画塾写山楼の門下となり、文晁が弟子の靄厓の絵を売り出したという。弟子思いの文晁らしい行動だが、それほど画の力量があった。

同門の安西雲烟(書画商和泉屋虎吉)、相沢石湖、大竹将塘らと借家を「梁山泊」として画業を続けた。 文晁高弟のひとりと目されたが南北合派と肌が合わず、山本梅逸に花鳥画を学び、池大雅に傾倒する。さらに中国元明の南宗画家である沈石田や呉鎮を深く研究した。南宗画の探求のために北陸や東北など各地を盛んに旅し、古書画の調査や模写を盛んに行っている。特に仙台は三度訪ねている。

*山本梅逸についても本ブログの記事を参考にしてください。

40歳で念願の京阪に向かい、細川林谷や岡田半江らと交友、その後伊勢、桑名を旅する。 天保8年(1837年)42歳のとき、それまで鹿沼に拠点をもって行き来を繰り返したが、江戸に永住を決意する。同門の渡辺崋山が蛮社の獄で投獄されたとき、椿椿山らとともに救出に尽力したという。

*岡田半江、椿椿山もまた江戸後期の画家をとして忘れてはいけない画家ですね。

天保14年(1843年)4月8日、江戸両国薬研堀のアトリエ晩成山房で急逝。享年48。死因は脳溢血か肺病とされる。葬儀は菊池淡雅と大橋訥庵が取り仕切り未亡人を助けた。養子の高久隆古が後継となった。谷中(台東区谷中4)の天龍院に靄厓の墓がある。

*小泉斐・谷文晁・立原杏所・渡辺崋山・巻菱湖・大窪詩仏・谷文晁・山本梅逸・池大雅・渡辺崋山・椿椿山らは本ブログで作品もいくつか紹介されており、馴染みのある画家らと関わりの画家です。

*********************************************

賛は「天保九年(1938年)歳次戊戌(つちのえいぬ、ぼじゅつ)夏閏四月上澣(上旬)李□煕筆意於□□書屋南窓是山 疎林外史高久微 押印」とあり、高久靄厓が42歳の作で、彼としては晩年の作と推されます。

*李□煕筆意は李郭派(りかくは)の李成と郭煕のことではないかと思われます。李郭派(りかくは)は、中国山水画の画法の一つで五代、北宋の画家、李成と郭煕によって大成された画法。その名をとって李郭派と呼ばれています。董源、巨然を中心とする董巨派を文人画、南宗画の系譜とすると、李郭派は北宗画ともよばれる宮廷様式を中心とする画法の系譜に属します。 李郭派は大観的構図と蟹爪樹、雲頭皴の画法を特徴とし、その画法は東アジア山水の古典様式として、浙派や朝鮮半島の山水画、清代の袁派にまで大きな影響を与え、永い命脈にて中国や日本に多大な影響を与えています。

箱に所蔵記のある「及川亮三」なる人物については不詳です。

展示して愉しんでします。

当方は休日以外は子供の寝静まった夜更けに作品を展示して愉しんでいますので、作品の写真撮影は夜中になることが多いです。

水墨画は照明の暗いところで愉しむの一興ですね。

やたら明るくなった現代では興覚めすること多いのですが、ファジーなところが水墨画の魅力でもあります。

ところで冬の景色を夏に描いています・・・・・・。

出来不出来の多い幕末から明治にかけての南画の作品ですが、本作品は高久靄厓の作品の中でもかなりの出来栄えの良い作品だと思っています。

現代では少数の数寄者だけがこのような作品を高く評価しますが、この作品の良さを分かる人はまず少ないでしょう。南画は過小評価され見過ごされることが多い現代ですが、豊かな境地にさせてくれる作品が市場に粗雑に扱かわれ、もてあまされています。さ~捨て去られる前に入手しましょう・・・・

息子のよく頑張りましたが、なんといっても各々臨席いただいた方々の温かい気持ちがうれしいものです。

さて本日紹介する高久靄崖は赤貧の画家、「貧乏神」とまで称された画家(本ブログでも紹介されています)ですが、その晩年の作は号を「疎林外史」と称し、独自の画風を確立したものと評価が高い画家です。

本日の作品で高久靄崖の作品は三作品目の紹介となります。

渓山積雪是図 高久靄崖筆 天保九年(1938年)その3

紙本水墨軸装 軸先木製 鑑蔵箱

全体サイズ:横2180*縦750 画サイズ:横1610*縦595

高久靄崖の「画風の変遷」は一般的に下記のように分類されています。つまり画業は画風によって年別に大きく3期に分類されています。

第1期 27歳以前 号:如樵 池大雅の影響大きい時期

第2期 27歳以降 号:靄厓樵者 中国文人画の模写

第3期 42歳以降 号:疎林外史 独自の画風を確立

上記に倣うと当方のブログで紹介されている他の所蔵作品は大まかに下記に分類されます。

第1期:「山水画」 高久靄崖筆

第2期:「青緑山水図」 高久靄崖筆 大窪詩仏賛

そして本日紹介している本作品は第3期の作品となります。

あらためて下記に高久靄厓の略歴を紹介します。

*********************************************

高久靄厓(たかく あいがい):寛政8年(1796年) ~天保14年4月8日(1843年5月7日))江戸時代後期の文人画家。下野那須郡杉渡戸(現 栃木県那須塩原市黒磯)に生まれる。諱は徴、字は遠々のちに子遠、通称秋輔。号は靄厓のほかに石窟、如樵、石窠学、梅斎、疎林外史、学梅斎、晩成山房など。

靄厓は、幼少の頃より画才の片鱗を示し8歳頃に画いた天神像の板木が残されている。馬方や煙草職人をする傍ら、18歳で黒羽藩画員の小泉斐に入門。続いて郷里の壬生藩御用絵師平出雪耕に就いて書画を学ぶ。その後、下野鹿沼に移り、池大雅や伊孚九に私淑し文人画を独学した。やがて鹿沼の儒医松本松亭に画才を認められ、その親族である鈴木水雲、大谷渓雲、山口安良、柿沼廣運らの庇護を受ける。

*小泉斐:本ブログでおなじみの「鮎」を描いた作品で有名な画家です。

支援者に勧められて仙台に遊歴すると、ここでも仙台藩士一条正道の庇護を受ける。このほかにも葛生の吉澤松堂・佐野の須藤蘭圃、古賀志の北條翠峨らが支援者となっている。 文政6年(1823年)27歳のときついに江戸に出ると、鹿沼の支援者たちの縁戚にあたる菊池淡雅から惜しみない援助を得られた。淡雅とは豪商佐野屋のことで、文雅を好み、書画の大コレクターで、谷文晁・立原杏所・渡辺崋山・巻菱湖・大窪詩仏らと交友し、江戸の文人のパトロンとして聞こえていた。

*谷文晁・立原杏所・渡辺崋山・巻菱湖・大窪詩仏らも本ブログで紹介しています。

江戸では画家として評判が高かったが、気位が高く、儲けのために画くことがなかったので生活は貧窮した。淡雅のはからいで谷文晁の画塾写山楼の門下となり、文晁が弟子の靄厓の絵を売り出したという。弟子思いの文晁らしい行動だが、それほど画の力量があった。

同門の安西雲烟(書画商和泉屋虎吉)、相沢石湖、大竹将塘らと借家を「梁山泊」として画業を続けた。 文晁高弟のひとりと目されたが南北合派と肌が合わず、山本梅逸に花鳥画を学び、池大雅に傾倒する。さらに中国元明の南宗画家である沈石田や呉鎮を深く研究した。南宗画の探求のために北陸や東北など各地を盛んに旅し、古書画の調査や模写を盛んに行っている。特に仙台は三度訪ねている。

*山本梅逸についても本ブログの記事を参考にしてください。

40歳で念願の京阪に向かい、細川林谷や岡田半江らと交友、その後伊勢、桑名を旅する。 天保8年(1837年)42歳のとき、それまで鹿沼に拠点をもって行き来を繰り返したが、江戸に永住を決意する。同門の渡辺崋山が蛮社の獄で投獄されたとき、椿椿山らとともに救出に尽力したという。

*岡田半江、椿椿山もまた江戸後期の画家をとして忘れてはいけない画家ですね。

天保14年(1843年)4月8日、江戸両国薬研堀のアトリエ晩成山房で急逝。享年48。死因は脳溢血か肺病とされる。葬儀は菊池淡雅と大橋訥庵が取り仕切り未亡人を助けた。養子の高久隆古が後継となった。谷中(台東区谷中4)の天龍院に靄厓の墓がある。

*小泉斐・谷文晁・立原杏所・渡辺崋山・巻菱湖・大窪詩仏・谷文晁・山本梅逸・池大雅・渡辺崋山・椿椿山らは本ブログで作品もいくつか紹介されており、馴染みのある画家らと関わりの画家です。

*********************************************

賛は「天保九年(1938年)歳次戊戌(つちのえいぬ、ぼじゅつ)夏閏四月上澣(上旬)李□煕筆意於□□書屋南窓是山 疎林外史高久微 押印」とあり、高久靄厓が42歳の作で、彼としては晩年の作と推されます。

*李□煕筆意は李郭派(りかくは)の李成と郭煕のことではないかと思われます。李郭派(りかくは)は、中国山水画の画法の一つで五代、北宋の画家、李成と郭煕によって大成された画法。その名をとって李郭派と呼ばれています。董源、巨然を中心とする董巨派を文人画、南宗画の系譜とすると、李郭派は北宗画ともよばれる宮廷様式を中心とする画法の系譜に属します。 李郭派は大観的構図と蟹爪樹、雲頭皴の画法を特徴とし、その画法は東アジア山水の古典様式として、浙派や朝鮮半島の山水画、清代の袁派にまで大きな影響を与え、永い命脈にて中国や日本に多大な影響を与えています。

箱に所蔵記のある「及川亮三」なる人物については不詳です。

展示して愉しんでします。

当方は休日以外は子供の寝静まった夜更けに作品を展示して愉しんでいますので、作品の写真撮影は夜中になることが多いです。

水墨画は照明の暗いところで愉しむの一興ですね。

やたら明るくなった現代では興覚めすること多いのですが、ファジーなところが水墨画の魅力でもあります。

ところで冬の景色を夏に描いています・・・・・・。

出来不出来の多い幕末から明治にかけての南画の作品ですが、本作品は高久靄厓の作品の中でもかなりの出来栄えの良い作品だと思っています。

現代では少数の数寄者だけがこのような作品を高く評価しますが、この作品の良さを分かる人はまず少ないでしょう。南画は過小評価され見過ごされることが多い現代ですが、豊かな境地にさせてくれる作品が市場に粗雑に扱かわれ、もてあまされています。さ~捨て去られる前に入手しましょう・・・・