週末は天気が良いので収穫した落花生の天日干しです。今年は義父が亡くなり、収穫期を逃しており、ネズミの被害もあって実は少なくなっています。

それでも息子は収穫から洗いと毎日義母を手伝っています。

さて本日は懲りずに李朝らしき作品の紹介です。

李朝期の平盃や平茶碗はよく見かけますね。意外に真作や完品が少ないもののようです。

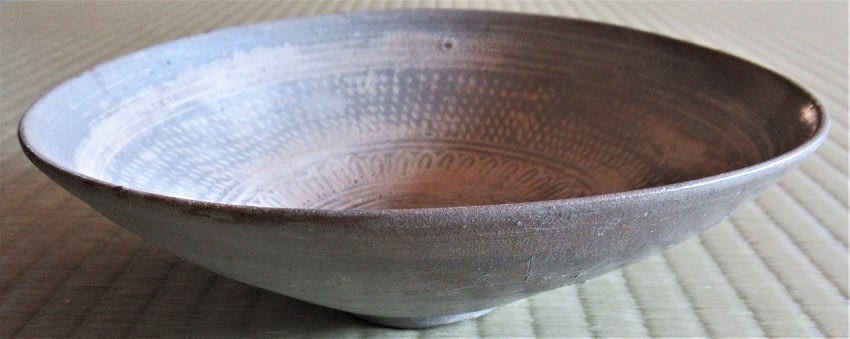

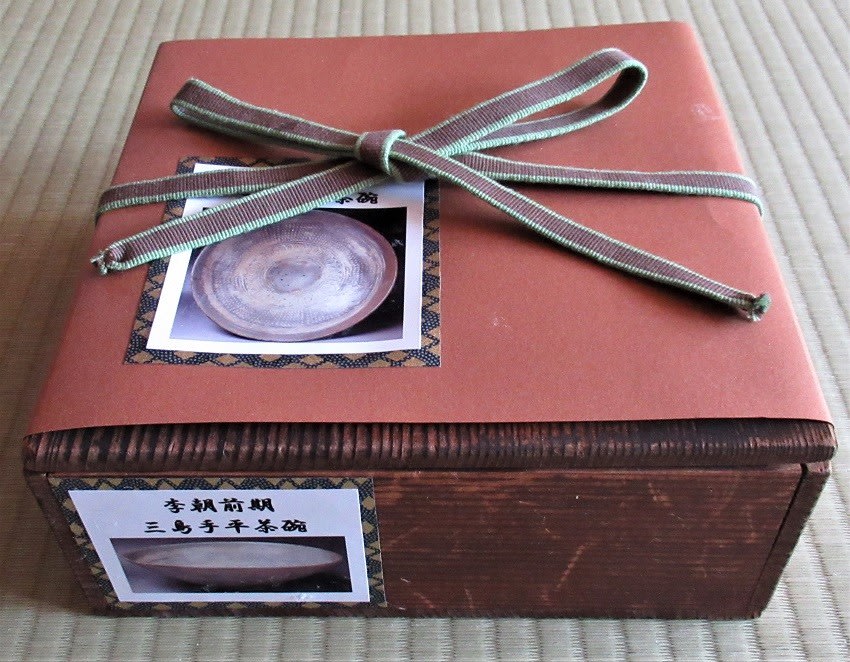

氏素性の解らぬ作品 伝李朝期 三島手平茶碗

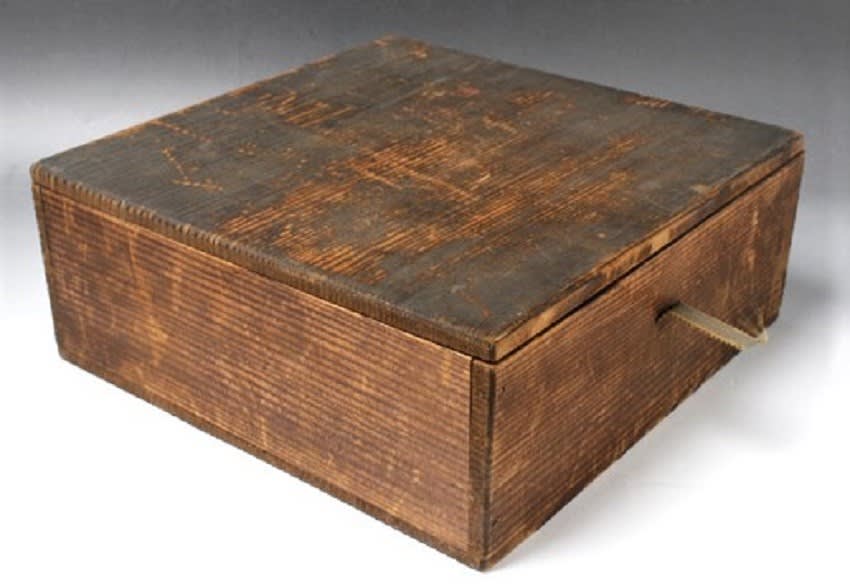

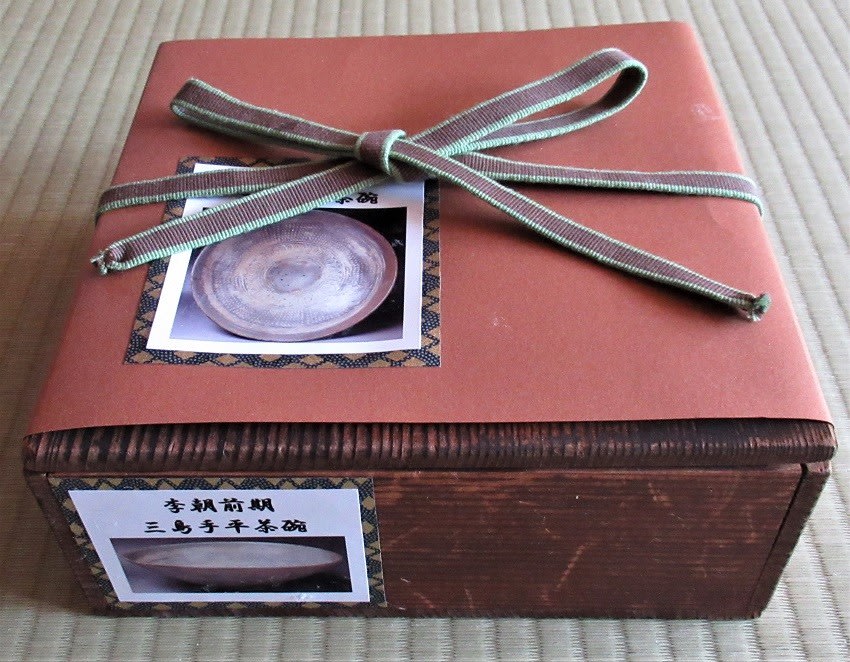

古箱

口径185*高さ60*高台径45

本作品は外側に釉薬が掛かっていない部分があります。

盃に適した大きさの作品は数が多いのですが、茶器としての大きさが適した平茶碗は意外に数が少ないものです。

三島手より井戸茶碗が重宝されるのか、三島手の平茶碗はあまりみかけないようの思います。

李朝期のいつ頃か、ましては李朝期かどうかも当方では判断しきれていません。

やはり見所は唐津と共通した感じですね。

夏の普段使いの茶碗や食器には適しているようです。

古いそうな古箱に入っていますが、このような箱もあてがわれたか否かが問題ですね。

茶器に対する箱の内側の大きさは片側の余裕が5ミリというのが基本。これより大きかったり、小さくてぎりぎりなのはもともと違った器が入っていた可能性が高いと言われています。

一応、紐が切れていますので取り替えておきました。こういう処置は大切です。

ところで紐の端末処理の仕方をご存知ですか? 基本中の基本ですが、これを意外と知らない方が多いらしい・・・。

ともかく李朝は難しい・・・

それでも息子は収穫から洗いと毎日義母を手伝っています。

さて本日は懲りずに李朝らしき作品の紹介です。

李朝期の平盃や平茶碗はよく見かけますね。意外に真作や完品が少ないもののようです。

氏素性の解らぬ作品 伝李朝期 三島手平茶碗

古箱

口径185*高さ60*高台径45

本作品は外側に釉薬が掛かっていない部分があります。

盃に適した大きさの作品は数が多いのですが、茶器としての大きさが適した平茶碗は意外に数が少ないものです。

三島手より井戸茶碗が重宝されるのか、三島手の平茶碗はあまりみかけないようの思います。

李朝期のいつ頃か、ましては李朝期かどうかも当方では判断しきれていません。

やはり見所は唐津と共通した感じですね。

夏の普段使いの茶碗や食器には適しているようです。

古いそうな古箱に入っていますが、このような箱もあてがわれたか否かが問題ですね。

茶器に対する箱の内側の大きさは片側の余裕が5ミリというのが基本。これより大きかったり、小さくてぎりぎりなのはもともと違った器が入っていた可能性が高いと言われています。

一応、紐が切れていますので取り替えておきました。こういう処置は大切です。

ところで紐の端末処理の仕方をご存知ですか? 基本中の基本ですが、これを意外と知らない方が多いらしい・・・。

ともかく李朝は難しい・・・