出典を調べてもわからないのですが、江戸っ子は江戸の祭りを

神輿深川 山車神田 だだっ広いが山王様

といったそうです。

富岡八幡宮の深川祭は神輿が中心、神田明神の神田祭は山車が中心、そして日枝神社の山王祭は氏子の町々が非常に広範囲であることをいっています。

深川で神輿が発達し、神田では山車が発達したのには理由があるのではないでしょうか。

ご存知のように深川は新開地のうえに水はけの悪い土地です。

深川の辰巳芸者も足が汚れるからと下駄に素足の姿だったそうです。

そのくらい水はけの悪い場所だったのではないでしょうか。

山車を曳くにも地盤が悪くてかなわなかったので、神輿が発達したと考えるのがいいのではないでしょうか。

さて、それほど発達しいて山車はどこに行ってしまったのでしょうか。

文久元年(1861)の記録では山車の数が36台。

昨日の絵巻でも36台。

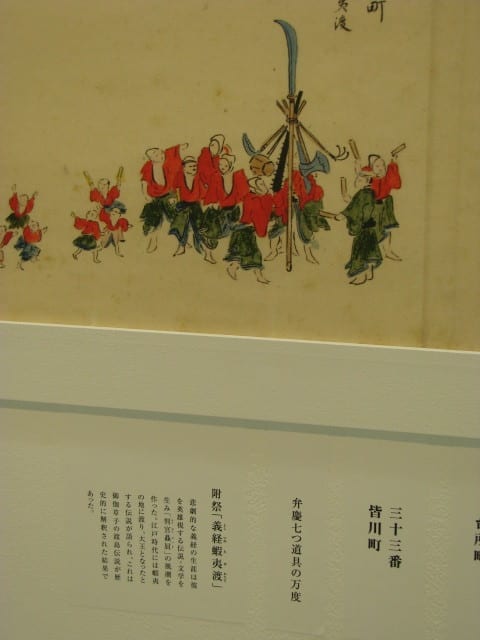

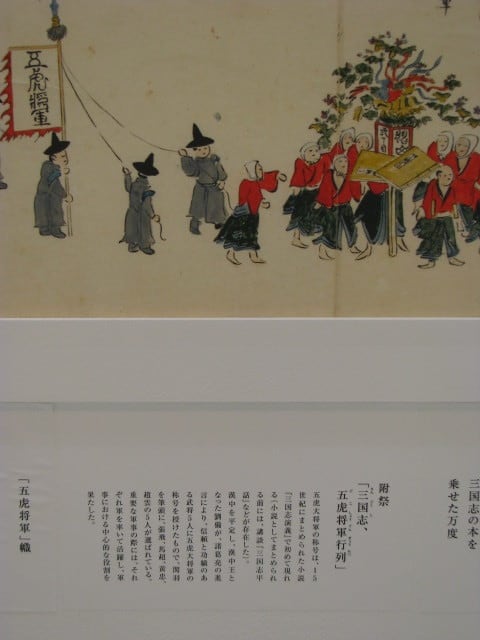

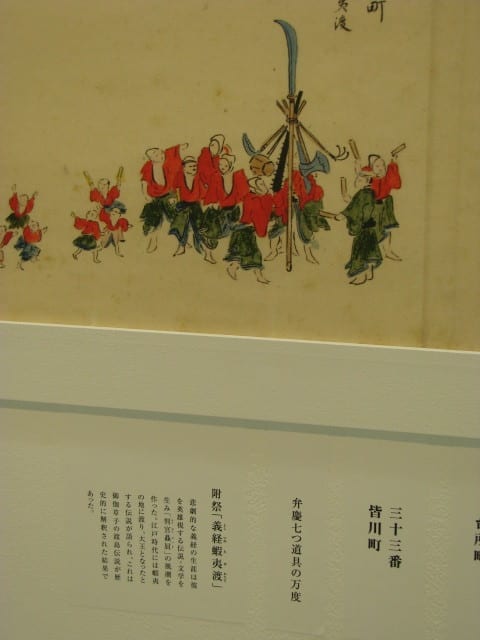

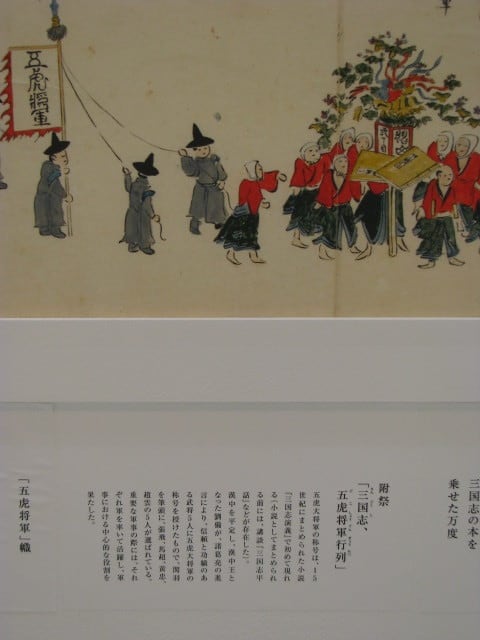

山車のほかにも、上の絵巻にも見られる万度(万燈・まんとう)や輿の行列など、数多くの行列(付祭)があったのです。

ではその出しや行列はなぜ今はなくなってしまったのでしょうか。

明治になって江戸幕府の崩壊で江戸の町衆の力が削がれたこと。

現在、関東各地に江戸から購入したという山車が残っていますが、これは明治期に流失したものだと思われます。

次に、街路に路面電車や電気の電線が架線されたことによって巡行しにくくなったことも原因だと思われます。

この古い写真によりますと山車の高さは二階屋ぐらいあります。(写真の山車は覆いの仮屋の中に入っています。)

電線があっては巡行は無理ですね。

そしてとどめを刺したのは、関東大震災による焼失。

昭和7年の神田祭の様子が映像に残っていましたが、山車はほとんどありませんでした。(映っていたのは一台のみ)

そして、太平洋戦争の空襲。

昭和27年の映像では、鳳輦一台の寂しい神幸祭でした。

そのような状況で、移動や収納に便利な神輿が中心の祭りになっていったのではないでしょうか。

これは山車の上に載っていた熊坂長範の人形。

人形だけはかろうじて残ったのですね。

これは現在の大江山の鬼の首の山車ですが、これはなかに空気を入れた張りぼてで簡単に縮めることができます。

また、北関東のある町の新調された山車では、油圧によって屋根上にある人形が屋台の中に沈み込むように作られたものもあります。(ちょうど舞台のセリのように)

いろいろな工夫でまた神田祭を始め東京の祭りにも山車が復活するといいですね。

神輿深川 山車神田 だだっ広いが山王様

といったそうです。

富岡八幡宮の深川祭は神輿が中心、神田明神の神田祭は山車が中心、そして日枝神社の山王祭は氏子の町々が非常に広範囲であることをいっています。

深川で神輿が発達し、神田では山車が発達したのには理由があるのではないでしょうか。

ご存知のように深川は新開地のうえに水はけの悪い土地です。

深川の辰巳芸者も足が汚れるからと下駄に素足の姿だったそうです。

そのくらい水はけの悪い場所だったのではないでしょうか。

山車を曳くにも地盤が悪くてかなわなかったので、神輿が発達したと考えるのがいいのではないでしょうか。

さて、それほど発達しいて山車はどこに行ってしまったのでしょうか。

文久元年(1861)の記録では山車の数が36台。

昨日の絵巻でも36台。

山車のほかにも、上の絵巻にも見られる万度(万燈・まんとう)や輿の行列など、数多くの行列(付祭)があったのです。

ではその出しや行列はなぜ今はなくなってしまったのでしょうか。

明治になって江戸幕府の崩壊で江戸の町衆の力が削がれたこと。

現在、関東各地に江戸から購入したという山車が残っていますが、これは明治期に流失したものだと思われます。

次に、街路に路面電車や電気の電線が架線されたことによって巡行しにくくなったことも原因だと思われます。

この古い写真によりますと山車の高さは二階屋ぐらいあります。(写真の山車は覆いの仮屋の中に入っています。)

電線があっては巡行は無理ですね。

そしてとどめを刺したのは、関東大震災による焼失。

昭和7年の神田祭の様子が映像に残っていましたが、山車はほとんどありませんでした。(映っていたのは一台のみ)

そして、太平洋戦争の空襲。

昭和27年の映像では、鳳輦一台の寂しい神幸祭でした。

そのような状況で、移動や収納に便利な神輿が中心の祭りになっていったのではないでしょうか。

これは山車の上に載っていた熊坂長範の人形。

人形だけはかろうじて残ったのですね。

これは現在の大江山の鬼の首の山車ですが、これはなかに空気を入れた張りぼてで簡単に縮めることができます。

また、北関東のある町の新調された山車では、油圧によって屋根上にある人形が屋台の中に沈み込むように作られたものもあります。(ちょうど舞台のセリのように)

いろいろな工夫でまた神田祭を始め東京の祭りにも山車が復活するといいですね。