秋晴れの1日、鎌倉山、長谷を訪れた。

紅葉は始まっていて、黄は散り始めていたが紅朱はいまひとつである。

朝、息子が帰ってきてお風呂に入ったり

食事をしたりしていたので、家を出るのが遅れる。

何しろ、同僚の個展を観にはるばる鎌倉山まで行くのだ。

早く出発しなければ夕方5時には暗くなってしまう。

横浜線→横須賀線、電車を乗り継ぎ2時間弱で鎌倉駅、

さらにバスで西進、15分ほどかけて鎌倉山。

ぼんやりして途中で東海道線に乗り間違えてしまったが、

気がついてよかった。(・ω・;A 余計遅れる

バスを待つ間に鎌倉ニュージャーマンで「リスケット」購入。

鎌倉みやげの定番は「鳩サブレ」だし、

ニュージャーマンと言えば「かまくらカスター」なのだが、

黒米・黒豆・黒胡麻・黒松の実、黒加倫入りでヘルシー、

リスの包装もかわいい「リスケット」が私のお気に入り♪

5個入り箱¥530、リュックに詰めて、出発。

鎌倉はリスが多いのだ。

よく姿をあらわすので、増えて困ると噂にきくタイワンリスなのだろう。

二ホンリスは恥ずかしがりなので、人前に現れることは稀だ。

画廊は銀色の四角い建物で目立つ。

「鎌倉山」バス停降りてすぐ。

「傍嶋崇個展」@鎌倉画廊

昨年建てられたばかりの画廊、中は広くて、

1階は受付と小品、グッズ展示、2階常設展、3階で個展が行われていた。

螺旋階段をのぼって3階、光が明るくて気持ちがよい。

壁面に油絵の抽象画10数点、ガラスケースにテラコッタの小品が数点。

新しいスタッフなので彼の作品は初めて観る。

父子4人、芸術家一家なのだが、お兄さんとは全く違う画風だ。

渋めの色遣いで、抽象だがよく見ると具象の形が隠れている。

いくつか受賞もしている彼は新進気鋭の期待される作家なのだ。

お昼は鎌倉山ロータリーをはさんですぐの「鎌倉山茶房」。

画廊の方におすすめいただいた。

カレーがおいしいらしいので、キーマカリーを。

スパイスがたっぷりと効いている。

コーヒーとセットで¥1300。

カレーを食べながらゆったりとした住宅地の明るい道路をながめていると、

三叉路からは大船へゆくバス、江ノ島方面へゆくバスも走っている。

海もいいなあと思ったが、もと来た鎌倉駅へ戻ることにした。

バス停で待っているときの点景。

来るときにはあまり観光のことは考えていなかったのだが、

大仏さまでも観ていこうかという気持ちになったのは、

行きのバスが渋滞で大仏通りをのろのろ走っているときに、

かわいいお店を発見していたからだった。

大仏前下車、鎌倉ねこ屋。

手拭いだの絵葉書だの置物だの、どれもかわいくて困ったが、

絵葉書と手拭いを購入。

大仏さまを見たのは実に26年ぶり。

鎌倉大仏、正しくは銅造阿弥陀如来坐像

@大異山高徳院清浄泉寺(しょうじょうせんじ)。

有名な大仏さまであるのに、寺院の創設についても、

大仏の造像についても、はっきりしないのだそうだ。

大仏殿は津波で倒壊したらしい。

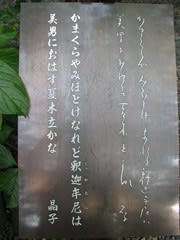

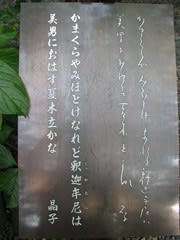

以前は与謝野晶子の歌の「釈迦牟尼は美男におはす」に

承服できなかったものだが、青空につくづくと見上げると、

私の尺度の美男ではないが、いいお顔だと思った。

大仏殿などに安置されていれば見られないお背中は丸くて、

2つの窓が開いている。

吟行に来たら、この背中を詠う歌人もいるのではないか?

と可笑しくなった。

青空に栴檀(楝)の実が美しい。

まだ葉が落ちていない木もあるが、根元を探すと実が落ちている。

修学旅行の生徒、観光の外国人が多数。

鎌倉の観光客はフランス語率が高く、

また民族衣装サリーをまとったインドからの一行が目立った。

そのまま駅まで歩きながら長谷寺、文学館に寄る。

長谷寺。

5年くらい前に鎌倉で吟行会が行われ、

今は亡きAさんが鎌倉をご案内下さった。

あのときは、長谷寺と、鶴岡八幡宮と、あとはどこに寄っただろう。

白いさざんかの咲く道を歌会の皆と歩きながら、

先生の鞄は一澤帆布の バッグなのだなあと思ったのを覚えている。

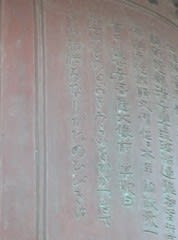

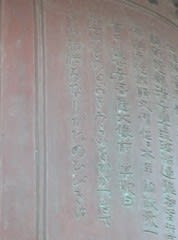

長谷寺の、先生の御歌が刻まれた鐘もそのとき見学したのだった。

・風の音(と)の遠き未来を輝きてうち渡るなり鐘の響きは

いよいよ時間がなくなったので、小走りである。

駅までの途中で見かけたレトロなお店と看板。

閉館30分前にすべりこんだ鎌倉文学館。

お庭には秋のバラが満開。

この季節に来たのは初めてなので、まずお庭を下ってバラ園を撮影。

入館、文豪の手紙を鑑賞。

無駄のない表現に、無駄で出来上がっている私は自分が恥ずかしい。

文通が趣味だった私、死ぬ前に、

一通も捨てていない段ボール数箱分の手紙を処分せねばなるまい。

これだけ返事をいただいたということは、

同量の手紙を書いていたということである。

このエネルギーを作品に昇華させていれば、

あるいは作家になっていたかもしれない(笑)とも思うが、

手紙は作品にするための呻吟とは別のもの、

私の元気のもと、純粋な喜びなのだ。

まだまだ書くと思うのだが、一生の終りはどこにあるか分からないので、

おつきあいいただいた方々にここで感謝しておこう。

楽しい時間をありがとうございました。

すぐ話が横道にそれるが、

帰りは始発茅ヶ崎からのんびりと相模線に乗っていくことにする。

思わずたくさん歩いたのでくたくた、うとうとしていたのだが、

携帯メールで目が覚め(´・ω・`) はっ、

相模線のおもしろさに気がついた。

①駅名。

茅ヶ崎、北茅ヶ崎、香川、寒川、宮山、倉見、門沢橋、社家、厚木、

海老名、入谷、相武台下、下溝、原当麻、番田、上溝、南橋本、橋本。

見慣れない地名は歴史的なイメージを膨らませる。

ことに社家(しゃけ)、原当麻(はらたいま)は不思議で、帰ってから調べると、

相模原の地名は縄文人が名付けたという郷土史家の文章に行き当たった。

相模原は古くは海岸で3万年前から人が住み着いたという。

土地の特色を現す地名の意味はポリネシア語、

後に漢字を当てはめたのだという説があるらしい。

②単線

以前から「相模線は時間がかかる」というイメージで敬遠していたのだが、

途中の駅で何度も長い停車をするのは、単線だからということに気がついた。

(・ω・;A すみません今頃。

③ドアのボタン式開閉

通年・終日にわたってドア開閉をボタン方式で行っているということだ。

中央本線では冬期のみ。

駅に着いてもドアが開かないので、初めてだと

ドアの前に立っている人は突然あわてる。

慣れた人はまずドアを開けてから、自分は降りながら「閉」ボタンを押す。

そうすると乗客がわざわざ立って閉めにいかなくてよいのだ。

この相模線では公認のワザらしい。

絵画を観に鎌倉山に出かけたら、思わず楽しい発見がたくさんあったのである

紅葉は始まっていて、黄は散り始めていたが紅朱はいまひとつである。

朝、息子が帰ってきてお風呂に入ったり

食事をしたりしていたので、家を出るのが遅れる。

何しろ、同僚の個展を観にはるばる鎌倉山まで行くのだ。

早く出発しなければ夕方5時には暗くなってしまう。

横浜線→横須賀線、電車を乗り継ぎ2時間弱で鎌倉駅、

さらにバスで西進、15分ほどかけて鎌倉山。

ぼんやりして途中で東海道線に乗り間違えてしまったが、

気がついてよかった。(・ω・;A 余計遅れる

バスを待つ間に鎌倉ニュージャーマンで「リスケット」購入。

鎌倉みやげの定番は「鳩サブレ」だし、

ニュージャーマンと言えば「かまくらカスター」なのだが、

黒米・黒豆・黒胡麻・黒松の実、黒加倫入りでヘルシー、

リスの包装もかわいい「リスケット」が私のお気に入り♪

5個入り箱¥530、リュックに詰めて、出発。

鎌倉はリスが多いのだ。

よく姿をあらわすので、増えて困ると噂にきくタイワンリスなのだろう。

二ホンリスは恥ずかしがりなので、人前に現れることは稀だ。

画廊は銀色の四角い建物で目立つ。

「鎌倉山」バス停降りてすぐ。

「傍嶋崇個展」@鎌倉画廊

昨年建てられたばかりの画廊、中は広くて、

1階は受付と小品、グッズ展示、2階常設展、3階で個展が行われていた。

螺旋階段をのぼって3階、光が明るくて気持ちがよい。

壁面に油絵の抽象画10数点、ガラスケースにテラコッタの小品が数点。

新しいスタッフなので彼の作品は初めて観る。

父子4人、芸術家一家なのだが、お兄さんとは全く違う画風だ。

渋めの色遣いで、抽象だがよく見ると具象の形が隠れている。

いくつか受賞もしている彼は新進気鋭の期待される作家なのだ。

お昼は鎌倉山ロータリーをはさんですぐの「鎌倉山茶房」。

画廊の方におすすめいただいた。

カレーがおいしいらしいので、キーマカリーを。

スパイスがたっぷりと効いている。

コーヒーとセットで¥1300。

カレーを食べながらゆったりとした住宅地の明るい道路をながめていると、

三叉路からは大船へゆくバス、江ノ島方面へゆくバスも走っている。

海もいいなあと思ったが、もと来た鎌倉駅へ戻ることにした。

バス停で待っているときの点景。

来るときにはあまり観光のことは考えていなかったのだが、

大仏さまでも観ていこうかという気持ちになったのは、

行きのバスが渋滞で大仏通りをのろのろ走っているときに、

かわいいお店を発見していたからだった。

大仏前下車、鎌倉ねこ屋。

手拭いだの絵葉書だの置物だの、どれもかわいくて困ったが、

絵葉書と手拭いを購入。

大仏さまを見たのは実に26年ぶり。

鎌倉大仏、正しくは銅造阿弥陀如来坐像

@大異山高徳院清浄泉寺(しょうじょうせんじ)。

有名な大仏さまであるのに、寺院の創設についても、

大仏の造像についても、はっきりしないのだそうだ。

大仏殿は津波で倒壊したらしい。

以前は与謝野晶子の歌の「釈迦牟尼は美男におはす」に

承服できなかったものだが、青空につくづくと見上げると、

私の尺度の美男ではないが、いいお顔だと思った。

大仏殿などに安置されていれば見られないお背中は丸くて、

2つの窓が開いている。

吟行に来たら、この背中を詠う歌人もいるのではないか?

と可笑しくなった。

青空に栴檀(楝)の実が美しい。

まだ葉が落ちていない木もあるが、根元を探すと実が落ちている。

修学旅行の生徒、観光の外国人が多数。

鎌倉の観光客はフランス語率が高く、

また民族衣装サリーをまとったインドからの一行が目立った。

そのまま駅まで歩きながら長谷寺、文学館に寄る。

長谷寺。

5年くらい前に鎌倉で吟行会が行われ、

今は亡きAさんが鎌倉をご案内下さった。

あのときは、長谷寺と、鶴岡八幡宮と、あとはどこに寄っただろう。

白いさざんかの咲く道を歌会の皆と歩きながら、

先生の鞄は一澤帆布の バッグなのだなあと思ったのを覚えている。

長谷寺の、先生の御歌が刻まれた鐘もそのとき見学したのだった。

・風の音(と)の遠き未来を輝きてうち渡るなり鐘の響きは

いよいよ時間がなくなったので、小走りである。

駅までの途中で見かけたレトロなお店と看板。

閉館30分前にすべりこんだ鎌倉文学館。

お庭には秋のバラが満開。

この季節に来たのは初めてなので、まずお庭を下ってバラ園を撮影。

入館、文豪の手紙を鑑賞。

無駄のない表現に、無駄で出来上がっている私は自分が恥ずかしい。

文通が趣味だった私、死ぬ前に、

一通も捨てていない段ボール数箱分の手紙を処分せねばなるまい。

これだけ返事をいただいたということは、

同量の手紙を書いていたということである。

このエネルギーを作品に昇華させていれば、

あるいは作家になっていたかもしれない(笑)とも思うが、

手紙は作品にするための呻吟とは別のもの、

私の元気のもと、純粋な喜びなのだ。

まだまだ書くと思うのだが、一生の終りはどこにあるか分からないので、

おつきあいいただいた方々にここで感謝しておこう。

楽しい時間をありがとうございました。

すぐ話が横道にそれるが、

帰りは始発茅ヶ崎からのんびりと相模線に乗っていくことにする。

思わずたくさん歩いたのでくたくた、うとうとしていたのだが、

携帯メールで目が覚め(´・ω・`) はっ、

相模線のおもしろさに気がついた。

①駅名。

茅ヶ崎、北茅ヶ崎、香川、寒川、宮山、倉見、門沢橋、社家、厚木、

海老名、入谷、相武台下、下溝、原当麻、番田、上溝、南橋本、橋本。

見慣れない地名は歴史的なイメージを膨らませる。

ことに社家(しゃけ)、原当麻(はらたいま)は不思議で、帰ってから調べると、

相模原の地名は縄文人が名付けたという郷土史家の文章に行き当たった。

相模原は古くは海岸で3万年前から人が住み着いたという。

土地の特色を現す地名の意味はポリネシア語、

後に漢字を当てはめたのだという説があるらしい。

②単線

以前から「相模線は時間がかかる」というイメージで敬遠していたのだが、

途中の駅で何度も長い停車をするのは、単線だからということに気がついた。

(・ω・;A すみません今頃。

③ドアのボタン式開閉

通年・終日にわたってドア開閉をボタン方式で行っているということだ。

中央本線では冬期のみ。

駅に着いてもドアが開かないので、初めてだと

ドアの前に立っている人は突然あわてる。

慣れた人はまずドアを開けてから、自分は降りながら「閉」ボタンを押す。

そうすると乗客がわざわざ立って閉めにいかなくてよいのだ。

この相模線では公認のワザらしい。

絵画を観に鎌倉山に出かけたら、思わず楽しい発見がたくさんあったのである