フィンセント ファン ゴッホというこの、まるでロブマイヤーのシャンパングラスの様に薄く繊細で、しかし極めて美しい内面を抱えた男にとっては、俗世間というものはずいぶんと住みずらい世界であっただろう。

彼は絵を描く事以外にそこから逃れ、自らの魂を安らげる手段を持たなかった。

しかしその唯一の拠り所である絵ですら、彼の生前はまったくその "世間" に評価されることはなかった。

やがて彼は自殺という悲しい結末を迎えるのだが、本来現世には在り続ける事すら難しい様なこの男が、死を選択せざるを得ないギリギリの段階まで、絵を描き続けられたということは、ひとえに弟テオの存在による。

テオが存在してくれて、ゴッホに寄り添い続けてくれた事はゴッホにとってこの世での僅かな幸いの一つだったが、後世の我々にとっても幸いであった。

彼がいなければゴッホは創作を続けられなかったし、その作品も残らなかったであろう。

そのテオに向けてゴッホは多くの手紙を書いているが、その中に黄色の絵の具を送ってくれ、というモノがある。

これはゴッホのその短い生涯におけるささやかな明るい時代、アルルにおける希望の光がさしていた頃の傾向である。

彼はこの時期、ずいぶんと黄色を描いている。

「夜のカフェテラス」アルル時代。黄色を美しく引き立てる為の青の色使いが見事である。

「夜のカフェテラス」アルル時代。黄色を美しく引き立てる為の青の色使いが見事である。

黄色の持つ力には不思議な要素があり、不安を軽減させる効果があるのだという。

黄色い紐とそうでない紐を子供に飛び越えさせると、明確に黄色い方が記録が伸びるという。

しかしこれは不安の軽減というより、意欲の増大とみる方が正確な様に思う。どちらも作用としては同じだが、黄色の本質をつかまえるにはハッキリ区別しておくべきかと思う。

ゴッホの不安定で、純粋過ぎる精神では夜を迎える事さえ時に不安であっただろう。

その事は彼が一日で一枚描いてしまうという作画スピードの速さからも想像できる。

彼の独特のタッチにはそれがよく表れていて作品の魅力になっている。

そのスピードはあるいは黄色の持つ力によって支えられたのかもしれない。

彼は絵を描く事以外にそこから逃れ、自らの魂を安らげる手段を持たなかった。

しかしその唯一の拠り所である絵ですら、彼の生前はまったくその "世間" に評価されることはなかった。

やがて彼は自殺という悲しい結末を迎えるのだが、本来現世には在り続ける事すら難しい様なこの男が、死を選択せざるを得ないギリギリの段階まで、絵を描き続けられたということは、ひとえに弟テオの存在による。

テオが存在してくれて、ゴッホに寄り添い続けてくれた事はゴッホにとってこの世での僅かな幸いの一つだったが、後世の我々にとっても幸いであった。

彼がいなければゴッホは創作を続けられなかったし、その作品も残らなかったであろう。

そのテオに向けてゴッホは多くの手紙を書いているが、その中に黄色の絵の具を送ってくれ、というモノがある。

これはゴッホのその短い生涯におけるささやかな明るい時代、アルルにおける希望の光がさしていた頃の傾向である。

彼はこの時期、ずいぶんと黄色を描いている。

「夜のカフェテラス」アルル時代。黄色を美しく引き立てる為の青の色使いが見事である。

「夜のカフェテラス」アルル時代。黄色を美しく引き立てる為の青の色使いが見事である。黄色の持つ力には不思議な要素があり、不安を軽減させる効果があるのだという。

黄色い紐とそうでない紐を子供に飛び越えさせると、明確に黄色い方が記録が伸びるという。

しかしこれは不安の軽減というより、意欲の増大とみる方が正確な様に思う。どちらも作用としては同じだが、黄色の本質をつかまえるにはハッキリ区別しておくべきかと思う。

ゴッホの不安定で、純粋過ぎる精神では夜を迎える事さえ時に不安であっただろう。

その事は彼が一日で一枚描いてしまうという作画スピードの速さからも想像できる。

彼の独特のタッチにはそれがよく表れていて作品の魅力になっている。

そのスピードはあるいは黄色の持つ力によって支えられたのかもしれない。

Yellow Diamond。美し過ぎる。

Yellow Diamond。美し過ぎる。 アマランサス。

アマランサス。

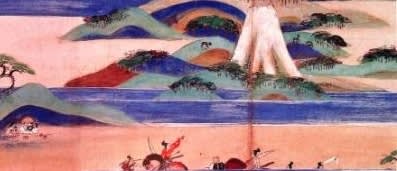

中世の富士山図。

中世の富士山図。 横山大観 富士山図。

横山大観 富士山図。 葛飾北斎 凱風快晴。

葛飾北斎 凱風快晴。 富岡鉄斎 富士山図。

富岡鉄斎 富士山図。