上野三碑(こうずけさんぴ)とは・・・

群馬県高崎市南部地域に所在する平安時代以降に造立された三つの石碑の総称です。

日本国内で現存する平安時代以降の石碑は20例ほどしかありません。

そのうち高崎に3つも集中しています。

最古のものは京都府宇治市の宇治橋碑(646年以降)ですが

一部欠損しているので、完全に残っている最古のものは高崎にある山上碑(681年)です。

2014.03.16.一般公開されたので見学へ。

■山上碑(やまのうえひ)(681年) 追善供養碑 群馬県高崎市山名町字山神谷2104

ここが最古ですね。階段をたくさんのぼるので休み休み行きましょう。

登り切ったら目の前に古墳と碑が。

扉が開いてまーす^^

完存するものとしては日本最古。「壬申の乱」を征して即位した天武天皇の時代です。

書いてある内容は、佐野三家(さののみやけ)を管理した豪族の子女である黒売(くろめ)と

その子である長利(ちょうり)の系譜を述べ、隣接する山上古墳に埋葬されるとみられる黒売の

追善供養碑です。

古墳に埋葬されている人が分かるのはとても貴重な例です。

・・・で、碑の写真を撮ったハズなんですが・・・^^;

隣接する山上古墳。以前来たときは狭いし誰も入っていないと虫やらなんやらいそうでスルーしたのですが

今日は何人も入ってるし解説の方もいらしたので、中腰でinしました。

玄室はしゃがまないといられません。三人でめいっぱい。携帯カメラでは奥壁の様子はこれくらいしか撮れません。

像みたいなものは後世設置されたもの。

■多胡碑(711年) 建郡碑 群馬県高崎市吉井町池1095

ちゃんと撮りました!(笑)

これはクッキリ残ってますね。屋根もついてて文字もしっかりしてます。

多胡郡が出来たことを記す碑です。

書家には研究対象とされているらしく拓本もいくつか。隣接する多胡碑記念館に(碑の公開日は無料開放)

各地の碑のレプリカや文字に関する資料が展示してあります。

グッズも充実。Tシャツとか渋すぎ。

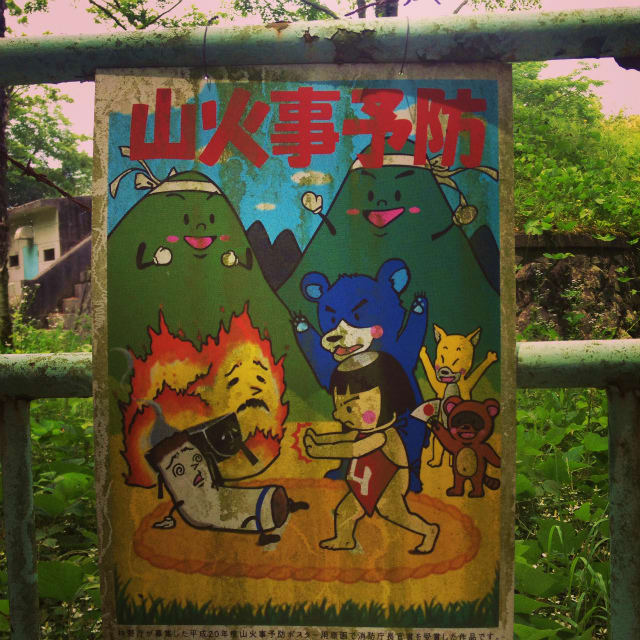

タゴピー・・・

なんでもキャラにするね。(またいた)

■金井沢碑(726年) 供養碑 群馬県高崎市山名町金井沢2334

見えている道のちょっと入ったところにあります。

駐車場も完備。

扉が開いてる~!(公開日だからね)

うしろから。加工してありませんね。

前から。文字を彫りやすいように平らにしてありますね。

文字が薄いのは、碑だと分からなかった人々が洗濯板代わりにしていたという

本当かどうか分からない話^^; 洗濯板として使用してたたりがあったので文字が書いてあるものは

大事に扱おうということに。100年位前までは読み書きが出来ない人もいたでしょうから、その昔では

文字という概念もなかったことでしょう。

金井沢碑は、奈良時代初期の神亀3年(726年)に、三家氏(みやけし)を名乗る名族が

同族とともに仏教の教えで結びつき、先祖の供養、一族繁栄を祈るために造立されました。

この年代で文字を扱える人物は相当な権力者や高貴な人しかいなかったはずで

高崎に3つも(発見されていないだけで他にもあるかもしれませんが)あるとは歴史に思いを馳せざるを得ません。

おまけ。

お昼のカレー。

野良猫ちゃん。呼ぶとしっぽブンブン。

たいぼくではしゃぐおじさん。

多胡碑の敷地内に移設して古墳。

野良ちゃん、バイバイ。

2014.03.16.撮影