5月9日から11日まで、三重県の松阪、伊勢、鳥羽に旅行しました。5月9日は松阪駅で降りて、本居宣長記念館に行った後、松坂城に行きました。

本居宣長旧宅を過ぎると、すぐに松坂城天守閣のあった本丸に行くことができます。

上に登ってみると、だだっぴろい広場になっていました。

その広場の片隅に本丸跡がありました。松坂城は1588年に蒲生氏郷が築城したのですが、3年後に陸奥黒川に移封されてしまいます。その後、服部一忠、古田重勝と城主が変わりました。1619年に徳川頼宜が和歌山藩主になると、紀伊国と伊勢国を合わせて55万石を治めるようになり、松坂城には城代が置かれました。その25年後に台風により天守閣が倒壊したとのことです。その後、明治時代になると廃城になり、二の丸御殿が焼失した後、1881年からは松坂公園となっているそうです。

片隅にあったのですが、これは何でしょうね。

カナメモチの花が咲いていました。

降りる途中で撮った写真です。お城は結構高い場所にあるので、見晴らしがいいです。

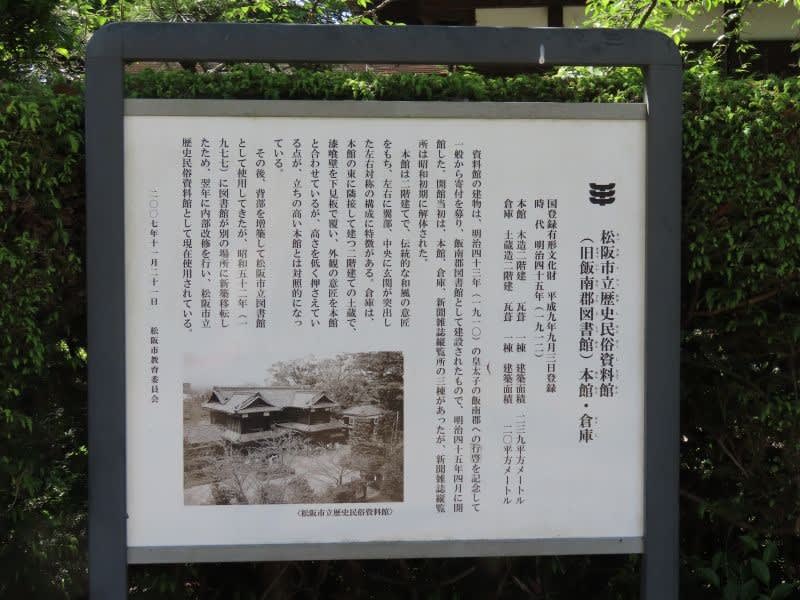

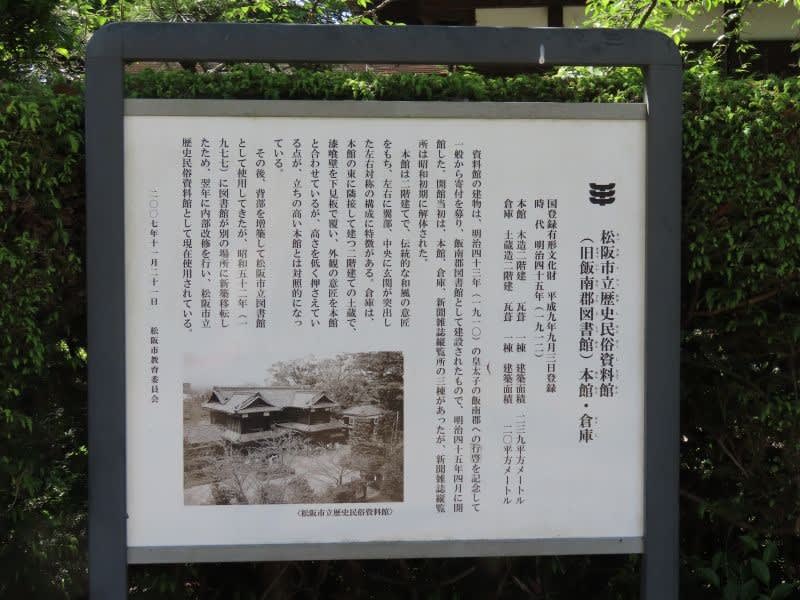

その先に歴史民俗資料館がありました。ここはもともと明治45年に建った飯南郡図書館の建物でしたが、昭和52年からは資料館になっているそうです。

こちらは玄関。

入り口の横には鬼瓦がいっぱい置かれていました。

建物に入ったところに受付があり、その奥は薬種商の店が再現されていました。

内部の様子です。

この辺りは小説家の梶井基次郎の展示になっていました。

初午大祭のときに売られていたという「ねじりおこし」は浅草の雷おこしのもとになったようです。

展示場をぐるっと見て回りました。

蒲生氏郷所用と伝わる銀鯰尾形兜です。

蒲生氏郷の展示です。

そして、松坂城復元ジオラマでした。

二階は映画監督の小津安二郎の展示になっていました。

歴史民俗資料館を出て歩いていたら、マンホールのふたが鈴の模様になっていました。

本居宣長旧宅を過ぎると、すぐに松坂城天守閣のあった本丸に行くことができます。

上に登ってみると、だだっぴろい広場になっていました。

その広場の片隅に本丸跡がありました。松坂城は1588年に蒲生氏郷が築城したのですが、3年後に陸奥黒川に移封されてしまいます。その後、服部一忠、古田重勝と城主が変わりました。1619年に徳川頼宜が和歌山藩主になると、紀伊国と伊勢国を合わせて55万石を治めるようになり、松坂城には城代が置かれました。その25年後に台風により天守閣が倒壊したとのことです。その後、明治時代になると廃城になり、二の丸御殿が焼失した後、1881年からは松坂公園となっているそうです。

片隅にあったのですが、これは何でしょうね。

カナメモチの花が咲いていました。

降りる途中で撮った写真です。お城は結構高い場所にあるので、見晴らしがいいです。

その先に歴史民俗資料館がありました。ここはもともと明治45年に建った飯南郡図書館の建物でしたが、昭和52年からは資料館になっているそうです。

こちらは玄関。

入り口の横には鬼瓦がいっぱい置かれていました。

建物に入ったところに受付があり、その奥は薬種商の店が再現されていました。

内部の様子です。

この辺りは小説家の梶井基次郎の展示になっていました。

初午大祭のときに売られていたという「ねじりおこし」は浅草の雷おこしのもとになったようです。

展示場をぐるっと見て回りました。

蒲生氏郷所用と伝わる銀鯰尾形兜です。

蒲生氏郷の展示です。

そして、松坂城復元ジオラマでした。

二階は映画監督の小津安二郎の展示になっていました。

歴史民俗資料館を出て歩いていたら、マンホールのふたが鈴の模様になっていました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます