奈良散策 第138弾

6月28日朝の散歩のときに撮った写真です。

雑草の間で咲き始めたグラジオラスです。グラジオラスという名はアヤメ科グラジオラス属 Gladiolusを指す総称です。

金魚の養魚池の縁にダイサギがいました。

案の定、金魚を食べていました。

こちらはヒバリ。

それからコシアキトンボ。

田んぼの横の湿地にジャンボタニシの卵が付いていました。タウナギといい、いろいろといますね。

これは植えてあったブドウに実がついていました。

この日はいつもより南に向かって豊浦町の八幡神社に来てみました。ここのクスノキはめちゃめちゃ高くて、遠くからでもよく分かります。この辺り、小さな町がたくさんあり、その町ごとに神社があるので、神社の数はやたら多いです。

その神社のある町から田んぼの中を通る道です。

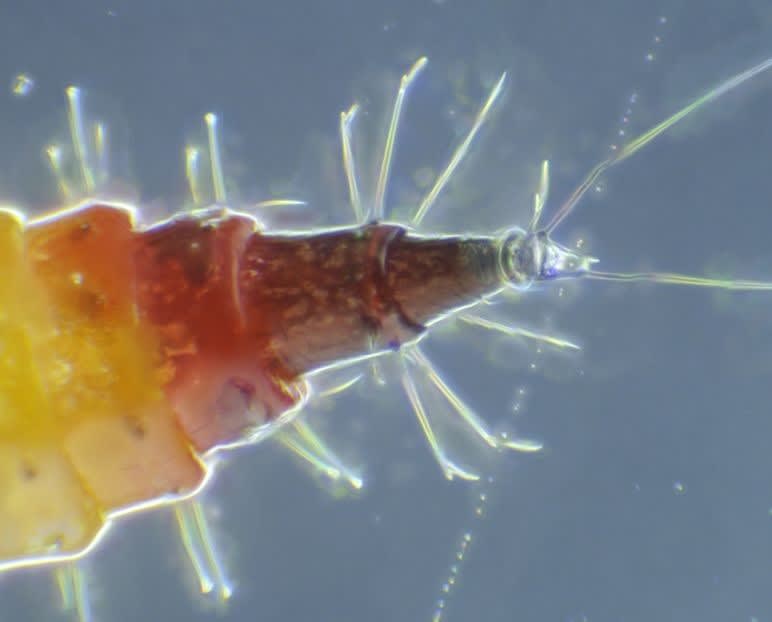

道にアリが集まっていました。最近、アリを調べているので、こんな時は必ず見に行くようにしています。

こんなにたくさんいます。

拡大してみると、どうやらトビイロシワアリのようです。これはすでに採集してあるので、今回はパスです。

セスジスズメの終齢幼虫がのそのそ歩きまわっていました。

こちらはイヌビエ。

最後はマンションの近くにある湿地にいるコガネグモです。この間はトンボを捕まえていたのですが、この日はコガネムシの仲間です。かなり大物ばかり捕まえています。

雑談)今日は雨が降っていなかったので、朝と午後と歩いてみました。チョウトンボとウスバキトンボを写すことができ、また、ウラナミシジミを撮ることができました。これで、チョウは29種、トンボは17種になりました。少しずつですが、増えています。