秋の一日・・・

北信濃ぶらりぶらり・・・

飯山市、国道117号から千曲川の右岸に、飯山市瑞穂の

北竜湖から

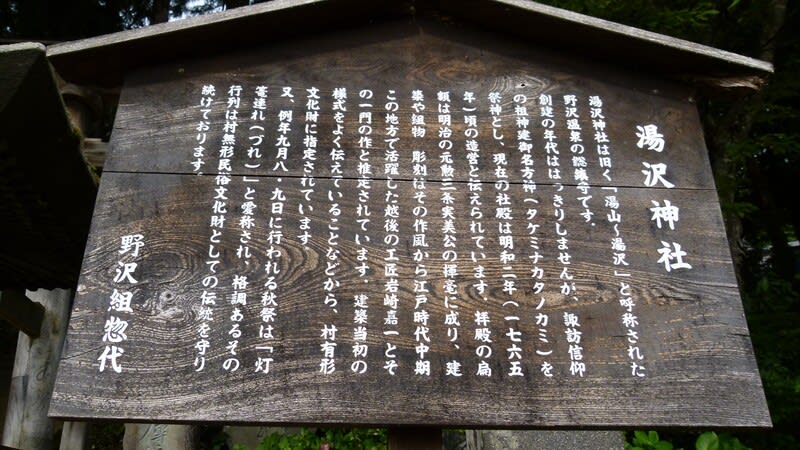

野沢温泉村に。

北信濃・・・野沢温泉村豊郷大湯・・・温泉湧出場所の

麻釜(

おがま)です・・・

源泉は90℃・・・危険ですので地元民しか入ることはできません。用途に合わせて5つの釜があります。

11月に入ると初冬の風物詩・・・野沢菜の漬物の準備・・・「

お菜洗い」がはじまりです。

※撮影日は9月29日。

★

野沢温泉村・・・7世紀天平の時代に温泉の記録があるとか、定かではない。鎌倉時代の1272年湯山村という記録が。た。江戸時代には広く開放された。明治時代の1875年野沢村ほか3ヶ村が合併して豊郷村に、1957年野沢温泉村に改称。温泉とスキーと野沢菜で知られるがスキー場観光が1990年代をピークに減少、外国人のスキー客観光に活路を。旅館、民宿、ペンションを含め280軒、旅館業の廃業もあり、オーストラリヤ人の旅館経営も増えており、その融合に努めている。

★文部省唱歌「

故郷」「

朧月夜」などの作詞者

高野辰之が晩年を過ごした「

朧月夜の館」がこの街の中にあります。

★

野沢菜・・・美味しいですね。雪国の温泉の炬燵に入り一杯やりながらの野沢菜は格別です。わたしの田舎の南信州はここから300㎞以上離れていますが野沢菜の漬物は冬場の貴重なオカズでした。寒さが厳しいですから塩分少なめでも可、桶の中で凍ったお菜をおふくろが取り出していたのを思い出します。春を迎えるころ乳酸発酵が進みお菜がべっ甲色になり美味しさが増します。今では自家用はレアになったでしょうね。工場製ばかりになりました。

※コメント欄オープンしています。

・URL無記入のコメントは削除します。

★航空写真・・・Wikipediaより・・・

★航空写真・・・Wikipediaより・・・