信州上田の・・・六文銭の写真帳

安曇野市穂高の大王わさび農場内を流れる万水川(よろずいがわ)、蓼川の合流点にある水車です。

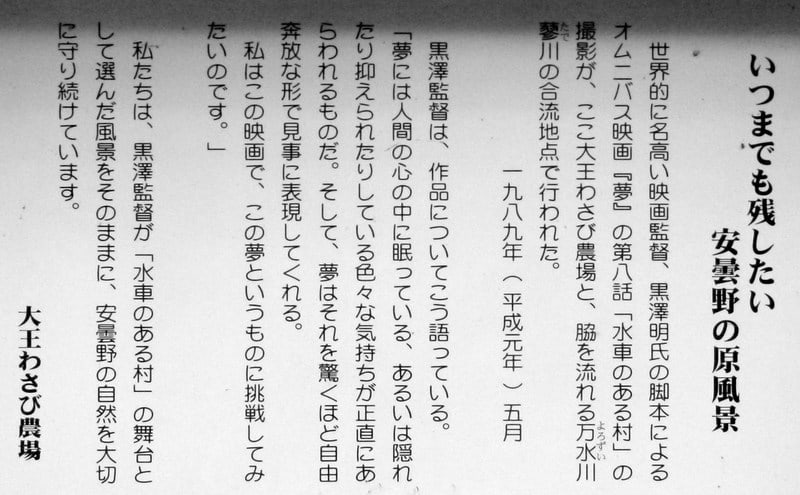

日本映画界の巨匠黒沢明監督のオムニバス映画「夢」(1990年公開)の最終章「水車のある村」で撮影された水車小屋です。

※撮影は2017年6月29日。

※大王わさび農場・・・1917年に砂礫主体の荒れ地15㌶を開拓して開場したワサビ農場。1970年代ごろから売店、散策路を作って公園化、現在年間120万人が訪れる観光農場に。「大王」の名前は安曇地方に古くから伝わる魏石鬼八面大王伝説に因んで。この大王については善玉であったり悪役玉であったり諸説ありよくワカラナイ。農場内に大王神社がある。

冬の松本平・・・12月15日、松本市役所6階の展望室からお城を見ています。

冬の松本平・・・12月15日、松本市役所6階の展望室からお城を見ています。

・・・「じゅげむ」。

・・・「じゅげむ」。