【修復腎移植ものがたり(8)四人組】

西光雄は1948(昭和23)年生まれで「団塊の世代」に属する。県立高松高校を卒業し1967年に岡山大学医学部に入学した。高校時代には「東大法学部に行って新聞記者になろう」と考えていたが、長男でもあり、いずれ高松に戻ることを考え医師に志した。当時四国には徳島大学以外に医学部がなかった。計画性と実行力を合わせもつ性格で、教養部ではベトナム反戦運動に熱中したが留年することもなく、医学部のある鹿田キャンパスに進学した。ワンダーフォーゲル部に属し山歩きが得意だが、ほかにも野球、卓球、ゴルフとスポーツならなんでもこなす。親からの仕送りは受けず、奨学金とアルバイトだけで大学生活を送った。生活力のある自尊不羈(ふき)な学生だった。

学部3年生の夏、先輩の菅波茂医師が組織した「第一次岡山大学医学踏査隊(通称クワイ河医学踏査隊)」に20数名の医学生と共に参加した。この旅は彼のその後の人生に大きな影響を与えた。西にもうひとつ大きな影響を与えたのは、後に「ベ平連(ベトナムに平和を!市民連合)」の指導者のひとりとなる、小田実が書いた『何でも見てやろう』(1968)だった。リュックサックひとつを背負って世界を無銭旅行した記録だ。

これに習って、西は学部4年生の夏休みにリュックサックを背負ってヨーロッパ旅行に出かけた。「バックパッカー」という言葉はまだなかった。横浜から船でナホトカに渡り、シベリア鉄道でハバロフスクまで行き、そこから飛行機でモスクワに飛び、スウェーデン、デンマーク、フランスなど8国をまわる3ヶ月の旅行だった。資金はバアルバイトをして貯めた。酒もタバコもやらないので、すぐに貯まった。もともと仕送りなしで生活していたので貧乏旅行は平気だった。

73年に医学部を卒業した後、岡山大麻酔科で1年間研修した。理由は「外科系全科の手術が見られるから」だ。だから西は「麻酔科標榜医」の資格を持っている。日本の医師制度は「自由標榜科制」で、医師免許証があれば法的には何科の看板を掲げてもよい。唯一の例外が麻酔科で、これは「標榜医」資格がないとかけられない。麻酔科医は裏方の仕事なので常に不足しており、資格があり全身麻酔がかけられる麻酔専門医なら、アルバイトの口もあり食うに困らない、そう考えたという。麻酔科の研修が終り、麻酔医の資格を取得した後、西は泌尿器科を専門として選んだ。理由は、手術室で各科の患者の麻酔を担当してみて、「泌尿器科は診断・治療・その後の経過観察が、一人で一貫して出来る科だとわかったからだ」という。

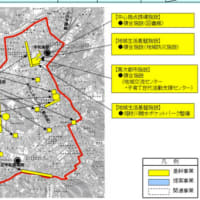

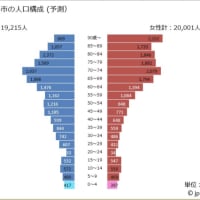

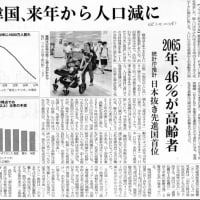

74年春、大学院に入る前に1ヶ月間、沖縄の具志川中部病院(現沖縄県立中部病院)に前立腺肥大の手術研修に出かけた。沖縄は戦後長い間米軍が施政権を握っていて、渡航にはパスポートとビザが必要だった。西が行ったときはもう「本土なみ復帰」が実現していたので、自由に行けた。ここに行ったのは、ハワイ大学医学部の泌尿器科教授が休暇にやって来て、「経尿道的前立腺切除(TURP)」という新しい手術を広めているという情報を入手したからだ。西には食文化の欧米化と人口の高齢化により、将来は日本でも必ず前立腺肥大と前立腺がんが増える、という予測があった。だから沖縄までTURP法を学びに行ったのだ。

沖縄での研修を終えると、4月半ばに泌尿器科の大学院に入った。78年に大学院を卒業し、医学博士の学位をもらうと4月から高知県立中央病院に赴任した。この年、宇和島の市立病院では4例の腎移植が行われている。西は、後半の2例から手術助手として参加するようになった。西と山口大卒の男を結びつけたのは、医局の仲良しだった弟廉介である。麻酔医の資格をもっている西は貴重な存在だった。手術に廻ってもよいし、麻酔をやってもよい、頼りになるスイッチヒッターのような存在だった。高知市から宇和島市までは直線距離で150キロある。途中に九十九曲峠という海抜830メートルの難所がある。行きは昼間だからよいが、帰りは夜になる。国道でも外灯はない。ヘッドライトだけが闇の中に視界を確保してくれる。峠を下るときには、見通しの悪い急カーブが連続する。「本当に恐かった」と西は回想する。

翌年、西は四国山脈の瀬戸内側にある高松市の香川県立中央病院に転勤になった。しかしここでも高松から宇和島まで、初めは鉄道で後には7時間かけて車を走らせて、腎移植手術に通った。こうしてまず、誠、廉介兄弟、西光雄という腎移植の「三人組」ができ上がった。

光畑直喜は倉敷の出身で県立倉敷青陵高校に学んだ。商船大学に進み一等航海士になり、船に乗るのが少年の夢だった。が、猛勉強で近視になり航海士の夢は断たれた。海上を監視しなければいけない航海士には、遠視は許されても近視はダメなのである。しかし船への夢は諦められない。1960年にハードカバーで出版された北杜夫の出世作『どくとるマンボウ航海記』が、65年に文庫本で出たので、熱心に読み船医になることを考えた。岡山大医学部入学は1968年。西の1年後輩で、1年留年した廉介と一緒に卒業した。卒業後すぐ船医になり、1年半船で暮らした。彼が乗ったのは民間の貨物船やタンカーだった。

「船員法」により3000トン以上の外航船などには、船医を置くことが義務づけられている。しかし客船や貨客船は別として、貨物船にはもともと健康な船員が乗り組んでいるのだから、船医はヒマでしょうがない。学生時代は野球に熱中していて、ろくに勉強していなかった内科書を真剣に読んだ。もうひとつ彼には麻雀という特技があった。航海の間に船員同士でやったマージャンでかなりお金を貯め込んだ。

オランダのロッテルダム港から出航した川崎汽船の原油タンカーが、アフリカのモザンビーク海峡を航行中に、彼は自分の右下腹部に限局した痛みを感じるようになった。「盲腸炎だ!」と自己診断し、船長に相談し、モザンビークの首都マブトから救急ヘリコプターを飛ばしてもらった。とっさの機転で、有り金の全部とオランダのロッテルダムで買っていた大量のチョコレートをバッグに詰めて持ち出した。

当時モザンビークはまだポルトガルの植民地だった。1974年9月、マルクス主義者サモラ・マチェルに扇動された軍隊がクーデターを起こし、「暫定政府」を樹立した。彼はその直後に、マブトの病院に空輸されたのだ。ポルトガル人の医者はみな逃げ出していて、病院は空っぽだった。虫垂炎(盲腸炎)を抑えるためにクロロマイセチンを飲みながら、必死で隣国、南アフリカ共和国の大都市ケープタウンへ飛ぶ飛行機を探した。この時に役だったのが、貧しいモザンビーク人には珍しいチョコレートだった。アフリカでは出入国管理官や税関の役人まで平気で賄賂を要求する。幸いケープタウンまでの航空券を買うことができた。その支払いに使ったのが例のマージャンの勝ち金だった。ケープタウンへ出たのは東京へ飛ぶためだ。そこからのチケットは本社が手配してくれた。当時の南ア連邦は人種差別政策を実施していて、白人でない日本人はまともな治療が受けられない。

ほうほうの態で日本に戻り着くと、直ちに郷里倉敷に帰り、同級生のいる病院で手術をしてもらった。もうこの時には炎症は治まっていたが、「虫垂(盲腸)があるから虫垂炎が起こる。取ってしまえば、もう二度と起こらない」というのが彼の考えだった。

彼が船を降りて、すでに同級生廉介がいた岡大泌尿器科に入局したのは75年秋のことだ。医局では新島教授が帰宅するのを見届けると、毎晩のように廉介を含む四人の仲間でマージャンをやり、朝の2時、3時まで勝負していた。一番強いのは廉介だった。

光畑が男の手術を初めて見学したのは、79年のことだ。医局の仲良しだった光畑、西は、廉介がいる宇和島によく遊びに行っていた。廉介の兄は宇和島の南15キロほどのところにある津島という町の川で、大ウナギが捕れるところを知っていて、そこに連れて行ってくれたりした。男はウナギ取りの名人だった。ある時、廉介が「一度、兄貴の手術を見てみないか」と誘ったので、西と光畑とで見学した。泌尿器科には万波科長、土山、廉介、平尾の常勤医が4名いた。西はその前年の78年に高知県立中央病院に赴任し、移植手術には助っ人で駆けつけていた。男の移植手術を見た光畑は、常人の倍の速さで進み、出血がほとんどない、神技のようなその手術能力に圧倒されてしまった。それ以来、男の「心の弟子」となった。

光畑が男の腎移植手術の助手を務めるのは、西より3年遅れて、1981年のことだ。光畑は80年4月に呉市の呉共済病院に赴任した。翌年3月に廉介が市立宇和島病院を辞め、岡山市の岡山協立病院に移った。当時はまだ瀬戸大橋が完成しておらず、岡山市から宇和島まではあまりにも遠い。そこで呉にいる光畑が廉介から代理を頼まれたのだ。宇和島行きは光畑にとってちっとも苦痛でなかった。腎移植の手技を習い、免疫抑制剤について学ぶ、またとないチャンスを与えてくれたからだ。こうして「三人組」は光畑を加えて「四人組」へと成長した。この時期の宇和島は腎移植に関心のある医師を引きつける「梁山泊」の観を呈していた。後に光畑は1986年5月に、内科に人工透析の患者が溢れていた呉共済病院で最初の腎移植を行うことになる。(続)

西光雄は1948(昭和23)年生まれで「団塊の世代」に属する。県立高松高校を卒業し1967年に岡山大学医学部に入学した。高校時代には「東大法学部に行って新聞記者になろう」と考えていたが、長男でもあり、いずれ高松に戻ることを考え医師に志した。当時四国には徳島大学以外に医学部がなかった。計画性と実行力を合わせもつ性格で、教養部ではベトナム反戦運動に熱中したが留年することもなく、医学部のある鹿田キャンパスに進学した。ワンダーフォーゲル部に属し山歩きが得意だが、ほかにも野球、卓球、ゴルフとスポーツならなんでもこなす。親からの仕送りは受けず、奨学金とアルバイトだけで大学生活を送った。生活力のある自尊不羈(ふき)な学生だった。

学部3年生の夏、先輩の菅波茂医師が組織した「第一次岡山大学医学踏査隊(通称クワイ河医学踏査隊)」に20数名の医学生と共に参加した。この旅は彼のその後の人生に大きな影響を与えた。西にもうひとつ大きな影響を与えたのは、後に「ベ平連(ベトナムに平和を!市民連合)」の指導者のひとりとなる、小田実が書いた『何でも見てやろう』(1968)だった。リュックサックひとつを背負って世界を無銭旅行した記録だ。

これに習って、西は学部4年生の夏休みにリュックサックを背負ってヨーロッパ旅行に出かけた。「バックパッカー」という言葉はまだなかった。横浜から船でナホトカに渡り、シベリア鉄道でハバロフスクまで行き、そこから飛行機でモスクワに飛び、スウェーデン、デンマーク、フランスなど8国をまわる3ヶ月の旅行だった。資金はバアルバイトをして貯めた。酒もタバコもやらないので、すぐに貯まった。もともと仕送りなしで生活していたので貧乏旅行は平気だった。

73年に医学部を卒業した後、岡山大麻酔科で1年間研修した。理由は「外科系全科の手術が見られるから」だ。だから西は「麻酔科標榜医」の資格を持っている。日本の医師制度は「自由標榜科制」で、医師免許証があれば法的には何科の看板を掲げてもよい。唯一の例外が麻酔科で、これは「標榜医」資格がないとかけられない。麻酔科医は裏方の仕事なので常に不足しており、資格があり全身麻酔がかけられる麻酔専門医なら、アルバイトの口もあり食うに困らない、そう考えたという。麻酔科の研修が終り、麻酔医の資格を取得した後、西は泌尿器科を専門として選んだ。理由は、手術室で各科の患者の麻酔を担当してみて、「泌尿器科は診断・治療・その後の経過観察が、一人で一貫して出来る科だとわかったからだ」という。

74年春、大学院に入る前に1ヶ月間、沖縄の具志川中部病院(現沖縄県立中部病院)に前立腺肥大の手術研修に出かけた。沖縄は戦後長い間米軍が施政権を握っていて、渡航にはパスポートとビザが必要だった。西が行ったときはもう「本土なみ復帰」が実現していたので、自由に行けた。ここに行ったのは、ハワイ大学医学部の泌尿器科教授が休暇にやって来て、「経尿道的前立腺切除(TURP)」という新しい手術を広めているという情報を入手したからだ。西には食文化の欧米化と人口の高齢化により、将来は日本でも必ず前立腺肥大と前立腺がんが増える、という予測があった。だから沖縄までTURP法を学びに行ったのだ。

沖縄での研修を終えると、4月半ばに泌尿器科の大学院に入った。78年に大学院を卒業し、医学博士の学位をもらうと4月から高知県立中央病院に赴任した。この年、宇和島の市立病院では4例の腎移植が行われている。西は、後半の2例から手術助手として参加するようになった。西と山口大卒の男を結びつけたのは、医局の仲良しだった弟廉介である。麻酔医の資格をもっている西は貴重な存在だった。手術に廻ってもよいし、麻酔をやってもよい、頼りになるスイッチヒッターのような存在だった。高知市から宇和島市までは直線距離で150キロある。途中に九十九曲峠という海抜830メートルの難所がある。行きは昼間だからよいが、帰りは夜になる。国道でも外灯はない。ヘッドライトだけが闇の中に視界を確保してくれる。峠を下るときには、見通しの悪い急カーブが連続する。「本当に恐かった」と西は回想する。

翌年、西は四国山脈の瀬戸内側にある高松市の香川県立中央病院に転勤になった。しかしここでも高松から宇和島まで、初めは鉄道で後には7時間かけて車を走らせて、腎移植手術に通った。こうしてまず、誠、廉介兄弟、西光雄という腎移植の「三人組」ができ上がった。

光畑直喜は倉敷の出身で県立倉敷青陵高校に学んだ。商船大学に進み一等航海士になり、船に乗るのが少年の夢だった。が、猛勉強で近視になり航海士の夢は断たれた。海上を監視しなければいけない航海士には、遠視は許されても近視はダメなのである。しかし船への夢は諦められない。1960年にハードカバーで出版された北杜夫の出世作『どくとるマンボウ航海記』が、65年に文庫本で出たので、熱心に読み船医になることを考えた。岡山大医学部入学は1968年。西の1年後輩で、1年留年した廉介と一緒に卒業した。卒業後すぐ船医になり、1年半船で暮らした。彼が乗ったのは民間の貨物船やタンカーだった。

「船員法」により3000トン以上の外航船などには、船医を置くことが義務づけられている。しかし客船や貨客船は別として、貨物船にはもともと健康な船員が乗り組んでいるのだから、船医はヒマでしょうがない。学生時代は野球に熱中していて、ろくに勉強していなかった内科書を真剣に読んだ。もうひとつ彼には麻雀という特技があった。航海の間に船員同士でやったマージャンでかなりお金を貯め込んだ。

オランダのロッテルダム港から出航した川崎汽船の原油タンカーが、アフリカのモザンビーク海峡を航行中に、彼は自分の右下腹部に限局した痛みを感じるようになった。「盲腸炎だ!」と自己診断し、船長に相談し、モザンビークの首都マブトから救急ヘリコプターを飛ばしてもらった。とっさの機転で、有り金の全部とオランダのロッテルダムで買っていた大量のチョコレートをバッグに詰めて持ち出した。

当時モザンビークはまだポルトガルの植民地だった。1974年9月、マルクス主義者サモラ・マチェルに扇動された軍隊がクーデターを起こし、「暫定政府」を樹立した。彼はその直後に、マブトの病院に空輸されたのだ。ポルトガル人の医者はみな逃げ出していて、病院は空っぽだった。虫垂炎(盲腸炎)を抑えるためにクロロマイセチンを飲みながら、必死で隣国、南アフリカ共和国の大都市ケープタウンへ飛ぶ飛行機を探した。この時に役だったのが、貧しいモザンビーク人には珍しいチョコレートだった。アフリカでは出入国管理官や税関の役人まで平気で賄賂を要求する。幸いケープタウンまでの航空券を買うことができた。その支払いに使ったのが例のマージャンの勝ち金だった。ケープタウンへ出たのは東京へ飛ぶためだ。そこからのチケットは本社が手配してくれた。当時の南ア連邦は人種差別政策を実施していて、白人でない日本人はまともな治療が受けられない。

ほうほうの態で日本に戻り着くと、直ちに郷里倉敷に帰り、同級生のいる病院で手術をしてもらった。もうこの時には炎症は治まっていたが、「虫垂(盲腸)があるから虫垂炎が起こる。取ってしまえば、もう二度と起こらない」というのが彼の考えだった。

彼が船を降りて、すでに同級生廉介がいた岡大泌尿器科に入局したのは75年秋のことだ。医局では新島教授が帰宅するのを見届けると、毎晩のように廉介を含む四人の仲間でマージャンをやり、朝の2時、3時まで勝負していた。一番強いのは廉介だった。

光畑が男の手術を初めて見学したのは、79年のことだ。医局の仲良しだった光畑、西は、廉介がいる宇和島によく遊びに行っていた。廉介の兄は宇和島の南15キロほどのところにある津島という町の川で、大ウナギが捕れるところを知っていて、そこに連れて行ってくれたりした。男はウナギ取りの名人だった。ある時、廉介が「一度、兄貴の手術を見てみないか」と誘ったので、西と光畑とで見学した。泌尿器科には万波科長、土山、廉介、平尾の常勤医が4名いた。西はその前年の78年に高知県立中央病院に赴任し、移植手術には助っ人で駆けつけていた。男の移植手術を見た光畑は、常人の倍の速さで進み、出血がほとんどない、神技のようなその手術能力に圧倒されてしまった。それ以来、男の「心の弟子」となった。

光畑が男の腎移植手術の助手を務めるのは、西より3年遅れて、1981年のことだ。光畑は80年4月に呉市の呉共済病院に赴任した。翌年3月に廉介が市立宇和島病院を辞め、岡山市の岡山協立病院に移った。当時はまだ瀬戸大橋が完成しておらず、岡山市から宇和島まではあまりにも遠い。そこで呉にいる光畑が廉介から代理を頼まれたのだ。宇和島行きは光畑にとってちっとも苦痛でなかった。腎移植の手技を習い、免疫抑制剤について学ぶ、またとないチャンスを与えてくれたからだ。こうして「三人組」は光畑を加えて「四人組」へと成長した。この時期の宇和島は腎移植に関心のある医師を引きつける「梁山泊」の観を呈していた。後に光畑は1986年5月に、内科に人工透析の患者が溢れていた呉共済病院で最初の腎移植を行うことになる。(続)

先生方のお若い頃のお話は、同世代の者にはとてもよく分かります。

今の医学生達は、世界情勢も違いますが、冒険的な生き方をする人は少ないのではないでしょうか。

楽しみに拝読させて頂いております。