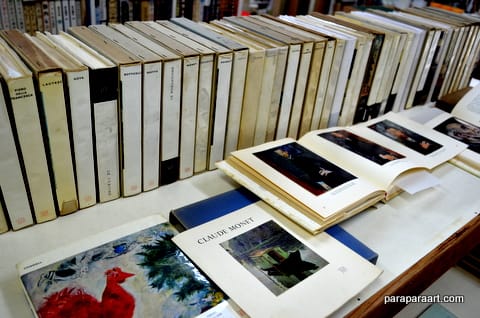

スキラ社の画集は大きく分けて、小版・中版・大版の三種があります。『小版』は、普及版として刊行されていました。わたしは古書として購入していましたが、発刊当時も手に入れやすい価格だったと考えています。写真製版で別刷りされた『図版』が1枚1枚手作業で貼り付けられています、丁寧な製本現場を感じさせる『美しい画集』です。『中版・大版』は、資料も多く挿入されていますし、美術史からの視点で編集されたものも多い、テーマ(主題)のある充実した画集になっていると思います。

「ジャコメッティ 私の現実」は、みすず書房から1976年に発刊されました。「ジャコメッティのメモや文章(一部会話)を集めた本」です。ジャコメッティの創作意図(思想)、その断片を垣間見るに適した一冊といえます。わたしのアトリエに書斎空間があり、その中央本棚にずいぶん長く「鎮座」しています。日本でも海外でも、ジャコメッティの彫刻やスケッチを見る機会があり、その都度「気になる・後味の悪い感覚」を覚えたものです。人がただ人として「存在」していることの「不安」、わたしたちの「無名性」にあるのかもしれません。ある時空間に現われては消えていく「存在」、芸術家も例外ではない。わたしは幼い頃から「空想癖」と「放浪癖」があり、よくぼんやり(夢想)していたものです。そのわたしにとって、ジャコメッティの彫刻は「脅威」そのもののように思えたのかもしれません。あまりに「哲学的な問い」を、それ(ジャコメッティの彫刻)は迫ってくるのです。

ミケランジェロの啓示やロダンの情熱は、わたしの「空想枠」を広げてくれますが、ジャコメッティの塊からは「静止」しかない。時空間どころか移動すらできない、わたしの居場所が自ずと定まってしまうのです。その「隷縛」から逃れる術はこの本を読む以外にない、そう「呪文」のように繰り返し読むのです。やっかいそのものです、「ジャコメッティ 私の現実」は・・・。

LE DIABLE A PARIS(パリの悪魔)

19世紀中頃に、『LE DIABLE A PARIS(パリの悪魔)』が発刊されました。

この本の編集者がエッチェル、文章をバルザック、ミュッセ、ジョルジュ・サンド、スタール、シュー他、挿絵はガヴァルニ、グランヴィル、ベルタル、シャム他。当時の帝政(ナポレオン他)と闘った知識人や民衆が、フランス型民主主義の基盤を造った、わたしはそう思います。日本のメディアや知識人・市民社会が育っているかというと疑問です、想定以上に土壌がぬかるんでいるのかも知れません。

今日、紹介する本は、フランスで1839年に発行されたA・プレヴォー著『マノン・レスコー』です。この本には、トニー・ジョアノ(Tony.Johannot)の華麗な挿絵(木口木版)が18点も入っているのです。

「義血侠血」は、舞台や映画の「滝の白糸」の原作として知られています。

1894年(明治27年)1月、泉鏡花の父が逝去し、郷里金沢に戻ることになります。この頃に、「義血侠血」などを執筆したのですが、これらの原稿(初稿・再稿)には師・尾崎紅葉による添削跡も数多く見られます。わたしたちがこういった『推敲』を知ることができるのは、本人(泉鏡花)の几帳面さ(すべての草稿原稿を保管していた)と、岩波書店の出版感覚に負うところ大ですが、この草稿からは、師弟間の息づかい(表現上の確執)までが伝わってきます。

年末年始ともなると、想い出したように飲み会が増えます。わたしたちの仲間もずいぶん高齢になり、お酒が入るにつれ次第に酔狂からも逸脱し、何を言っているのかわからなくなる者も出てくる始末です。もう少しお行儀よく飲めないものかと・・・昔がよかったかと言うと、そうでもないのですが・・・。

「お江戸がよかった」と言う者がいてね、誠に支離滅裂ですが、「江戸へ行ったことがある」「確かに江戸はいい」などと数人が賛同する・・・何のことはないたわいもない「杉浦日向子フアン」の集まりのようなものです。わたしを含めて絵描き仲間には「杉浦日向子好き」が多い、それだけに彼女の居なくなった「現実」を直視できずに、闇雲に呪っているのかも知れない。若い娘(年齢は定かでない)に相手にされないこともあり、一種の「現実逃避」に見えなくもないが・・・。

「お江戸でござる」「江戸塾」、杉浦日向子さんは大好きな「江戸時代」にタイムトリップしたのかもしれない。しばらくすると、時代から逸脱したじいさんたちも幻想の「江戸」に行くのかも知れない。杉浦日向子さんは、希有な才知と不思議な魅力を備えていた女性だったのかも知れない。

酔いから冷めて想うことですが、それに比べればわたしたちはなんと幼稚であることか、以前に増して愚かなことをしている。

本の紹介・若桑みどり著「イメージを読む」

若桑みどりさんの「イメージを読む」は、西洋美術史の入門書として書かれた本です。これほど平易に、しかも中心軸を外さずに書かれた本は少ない。わたしも美術史の授業をしたことがありますが、美術に関心のない人たちに興味を持って聞いてもらうには、それなりの工夫が必要です。誰もが知っている作品や芸術家から入るのも、有効な方法です。イタリアルネッサンスであれば、「モナリザ=レオナルド・ダ・ビンチ」が最も有効かも知れません。若桑みどりさんの優れたところは、その時代の雰囲気までも明瞭に伝えていることです。著名な絵や彫刻から学ぶことは意外と多いのです、どのような社会風土(時代背景)があり、その中でどのように創作していたのか、周辺環境を知ることがその作家(個人)に迫る近道だからです。これは美術史だけではありません、どのような学問(課題)にもあてはまります。

本の紹介・「ガラスびんの文化誌」

「かざすとき香水瓶に日曇るわれに失くさぬまだ何かあれ」、寺山修司の短歌をみつけて購入した一冊です。「ガラスびんの文化誌」は、ありとあらゆる瓶について書かれた本です。色や形が美しいと思えたり、何かの拍子に気持ちが触れてしまった瓶、それとなくデザインされた瓶などは、捨てられない。コレクションする気はなくても、それらは次第に増殖し始める、置き場所に困ったとしても、割れたとしても、なかなか捨てられない。寺山修司の「かざすとき香水瓶~」に重なるイメージは、母かもしれない、つくりばなしの狭間で沈む想いは、やはり歪む。

2014年、新しい年が始まりましたが、わたしには、東北の震災以降、原発事故以降、気持ちが晴れない。ひとり一人の思い出や捨てられなかった多くのモノが、否応なく破棄された出来事の凄まじさに・・・。

月刊誌「伝説と奇談」の魅力

「どの時代が好きか?」と問われることがあります、わたしは即座に、「江戸時代」と答えます。わたしたちも歴史を生きています、過去をふりかえりつつ未来を歩いています。だから、どの時代もそれなりに好奇心を持って見てきたつもりです。考えてみれば、よくわからない時代を夢想しているに過ぎないのかも知れません。本を読んだり、テレビを見たり、知ってるつもりの知らない世界、推量の域を出ない話も多い。そこかしこに、庶民(大衆)文化と時代背景が微妙に交差して、伝説や奇談が生まれてきます。この月刊誌「伝説と奇談」は、日本文化出版社が昭和34~35年に発刊したものですが、適度な現地取材(写真つき解説)に、眺めているうちに不思議な臨場感が伝わってきます。随所に浮世絵を挿入していることもあり、眺めていて楽しいこともあり、ついつい見入ってしまう。ふと気づいたのですが、江戸時代の「お話」が多い、やはり庶民文化が爛熟していたためでしょうか・・・。これらの伝説・奇談には、もしかすると、秘められた何かが潜んでいるのかも知れません。

本の紹介・ダリオ・ガンボーニ著「画家の誕生・ルドンと文学」

わたしが「本の紹介」をする場合、そのほとんどが既に読んでいる内容についてです。今回は少し違います、「画家の誕生・ルドンと文学」を読み始めたばかりです。ですから、この本についてと言うより、ルドンについて書くことになります。わたしは、若い頃から「どの画家が気になりますか?」と問われたら、即「ルドン」と答えています。好きな画家は多いのですが、気になる画家は少ない、なかでもルドンはよくわからない。黒っぽい作品(版画)が多いのですが、パステルを使った作品は驚くほど美しい。イメージが先行しているのか、意味のよくわからない表現も多く、最も「異端視」され続けた画家と言えます。この人の画集はあまり多くなく、日本で出版されたものはすべてわたしの手元にある?かもしれません。ルドンについて書かれた本も少なく、このダリオ・ガンボーニ著「画家の誕生・ルドンと文学」が珍しく覚えるぐらいです。昨年末、藤原書店から翻訳本として出版されたのですが、今年の夏までその存在すら知らなかった。書店に並んでいることはまずありませんので、通販で手に入れることにしたのですが、その分厚さに奇妙な違和感を覚えたぐらいです。ルドンについて、これほどの量が書けることにたいする違和感を感じたのです。それと、参考資料の多さ、これはルドンという画家が読書家だったことを示す、なかなか大変な本をて手したものです。このところ忙しい日々が続いたこともあり、昨日からようやく読み始めることにしたのです・・・。この本については、数回に分けて書きたいと思います。