芥川 龍之介1892年〈明治25年〉3月1日 - 1927年〈昭和2年〉7月24日)

わたしの手元には 1977年に編集された「芥川龍之介全集」(岩波書店版)があります。すべてを読みたいと想っていた時期があったのです・・・過日、神田の古書店でふと気づいたのです、この全集には『元版』があることを・・・。

わたしの手元には 1927年に編集された「芥川龍之介全集」(岩波書店版)があります。これが『元版』です、昭和2年11月に予約刊行されたのですが・・・手触りがかなり違うことに気づいたのです、なかでも驚いたのは裏表紙の墨絵に凹凸があるのです・・・。

よく知られた『河童』ですが、わたしは即座に「鋼版」で刷られていると想ったのです。墨絵を鋼版で刷るのは難しい、かすれやにじみを表現するのに適していないからだが・・・これがよくできている。装丁に関わったのが 龍之介の友人である小穴隆一、「月評」には木版・写真製版などの文字がありますが、墨の部分が凹状ですから「小口木版」が想起されるがまったく違う・・・で「鋼版」(元版の「月評」が遺っていないこともありわからない)。この全集、ふりがなつきの活版印刷 や装丁へのこだわりを見るに、岩波茂雄そのひとの意欲を覚えるのです・・・。

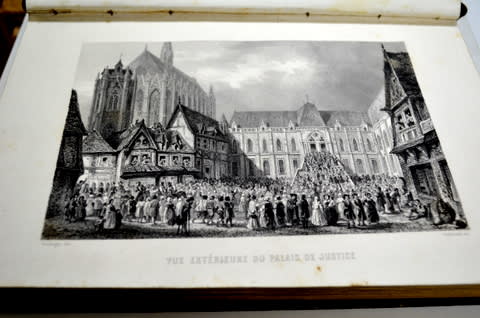

『NOTRE DAME DE PARIS』Par Victor HUGO

ヴィクトル・ユーゴーの「ノートルダム・ド・パリ(ノートルダムのせむし男)初版1831年」の貴重な挿絵入り版です。1844年パリのPERROTIN-GRNIER刊の大型本で、 小口木版および銅版画による別刷挿絵55点が 挿入されています。

挿絵はトニー・ジョアノー、ドビニー、ブーランジェ、ボーモンなどが担当し、怪奇趣味気味なヴィニェットやカット、装飾枠、装飾頭文字が散りばめられ、ロマン派挿絵本の見事な一冊になっています。

15世紀(1482年)のパリ。教会の持つ権限が、弾圧と排除を生み出す時代の物語。ノートルダム大聖堂の前に、一人の醜い赤ん坊が捨てられていた。彼は大聖堂の助祭長、フロロ(Frollo)に拾われ、カジモド(Quasimodo)という名をもらう。彼は成長し、ノートルダムの鐘つきとなる。パリにやって来た美しいジプシーの踊り子エスメラルダ(Esmeralda)に、聖職者であるフロロは心を奪われる。欲情に悩み、ついにはカジモドを使ってエスメラルダを誘拐しようとする。しかしカジモドは捕らえられ、エスメラルダは衛兵フェビュス(Phoebus)に恋するようになる。フェビュスとエスメラルダの仲は深まるが、実はフェビュスは婚約者がいる不実な男でした。捕らえられたカジモドは広場でさらし者になるが、ただ一人エスメラルダだけは彼をかばう。カジモドは人間の優しさを生まれて初めて知り、彼女に恋をする。フロロも彼女に想いを募らせるが、エスメラルダの心はフェビュスにある。フロロは逢引をするふたりをつけて行き、フェビュスを刺して逃げる。エスメラルダはフェビュス殺害未遂の濡れ衣を着せられ、魔女裁判の元に死刑が言い渡される。カジモドはエスメラルダを救いノートルダム大聖堂にかくまう。しかし、エスメラルダはカジモドのあまりの醜さにまともに顔を見ることすらできなかった。フロロはパリの暴動の矛先をノートルダム大聖堂に向けさせ、混乱の中エスメラルダを連れ出し、助命と引き換えに愛人になるよう迫るが、彼女はフェビュスを刺したフロロを拒んだ。フロロは彼女を衛兵に引き渡し、エスメラルダは兵士達に捕まり、処刑される。大聖堂の塔の上からそれを見届けるフロロを、カジモドは塔から突き落として殺す。数年後、処刑場を掘り起こすと、白い服装をしていた女性エスメラルダと思われる白骨に、異様な骨格の男の白骨が寄り添っており、それらを引き離そうとすると、砕けて粉になってしまった。(あらすじ)

クトル・ユーゴーの「ノートルダム・ド・パリ」が脳裏を・・・言葉が見つからない。

Pieraccini.Gaetano(ピエールアッシーニ)著『La stirpe de' Medici di Cafaggiolo』

購入したものの全巻イタリア語でしたので、辞書を横に置いて知りたいところだけをつまみ読みしました。それでも、メディチ家のことが詳細に書かれているこの本のおかげで、わかったことも多いのです。

中世期のフィレンツェやヴェネチアは、物流(貿易)を背景に急速に肥大化し、ギルド(職能組合)による生産活動も盛んになっていった。ルネサンス以前に、このような意欲的な経済環境があったことを知ることも、レオナルド・ダ・ビンチやミケランジェロを育む土壌を理解するに有効と想います。なかでも、フィレンツェにおけるメディチ家の役割は大きく、街の設計(デザイン)からルネサンス文化の基盤形成まで巾広く関わっていたと言える。そして、ルネサンス文化の最盛期(ロレンツォ・デ・メディチの頃)、「プラトン・アカデミー」を設立したフィチーノの役割、その影響について考えなければならない。プラトンを初めてラテン語に翻訳(完訳)し、著書『プラトン神学』で哲学と神学の融合を計ったのがフィチーノ、この人がルネサンス文化にひとつの太い柱(基軸)を築いたのです。この「宇宙観」が、レオナルド・ダ・ビンチだけでなく、多くの人々の発想の起点になったのかも知れない、わたしはそう想っています。

ただ、レオナルド・ダ・ビンチは次第に「プラトン・アカデミー」から距離を置くことになります。『芸術』と『宗教』、神聖な領域だけに重なる部分は多いのですが、これは全く「似て非なるもの」です。

ジョルジュ・サンド(George.Sand)の実名はアマンティーヌ・オーロール・リュシール・デュパンと言います、1804年・パリで生まれ1876年・ノアンで亡くなりましたので19世紀を代表する作家のひとりと言っていいのです。作家名ジョルジュ・サンドが男性名称であり、自立して活動するための一手段であったことはよく知られていますが、その活動への批判や誤解も少なくはなかった。

わたしが歴史をふりかえる時、判断材料に事欠かない好みの時代を参考にします、19世紀フランスとイタリア・ルネサンス期ですが、いずれも魅力あふれる時代と言えます。加えて、わたしが判断基軸に置くのは個々の『美意識』です。

ジョルジュ・サンドには、変革の時代が育んだ強靱な美意識があります。それが最も象徴的に表われたのが『スピリディオン』だと想います。『スピリディオン』が書かれたのはマヨルカ島の修道院とされていますが、閉鎖的な空間に身を置き、多くの時間を費やしたこの物語は、いくつかの課題を残して終わっています。ジョルジュ・サンドの『異色作』、そうわたしは想っています。

ジョルジュ・サンドについて、おおまかに知りたい人は河出書房新社から出ている『ジョルジュ・サンド』がお薦めです。もっと深く知りたい人は、昨日のFBで紹介した藤原書店のジョルジュ・サンド・セレクションがお薦めです。

「男装の麗人」「ショパンの恋人」で知られるジョルジュ・サンド(George.Sand)、この人の書簡を若い頃によく読んでいたことをFBに載せたことがあります。70年代、この人の飜訳本が少なく仏日事典を傍らに置いて、かなり苦労して読んでいました。考えてみれば、19世紀フランスを縦軸に西欧文化を視ることの意味をその苦労を通して知ったのです。時代の推移に安易に流されないように『視点』の基準をどこに置くか・・・。

ジョルジュ・サンドの『スピリディオン(Spiridion)』に衝撃を覚えた、優れた作家が時代をリードすることを再確認した、大げさではありません、「フランス革命」の予兆がここにもあったのです。若い頃は見逃していたのですが、「再読」して明瞭に理解できたのです。そう言えば、符合するキーワードがこの物語には多く隠されている・・・亡くなった修道士、その遺体のそばに置かれたメモ、ジョルジュ・サンドが理想としていた社会、そして「ジョルジュ・サンド」名に隠された意志、これらの記号が意味するものとは・・・。

2004年~ジョルジュ・サンドセレクションが藤原書店から出ています。巻2に『スピリディオン(Spiridion)』が収められています。

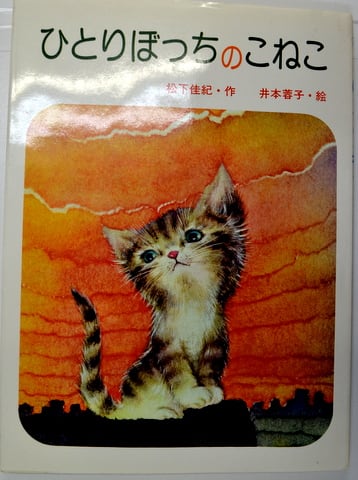

もう一冊、猫を扱った絵本『ひとりぼっちのこねこ』を紹介します。猫は最も身近な動物です、我が家でも三匹の猫がいます。そのしぐさが話題になりやすい生き物です・・・しかしながら、よく知っているかというとそうでもありません。絵本『ひとりぼっちのこねこ』は、ハッピーエンドでは終わりません・・・子どもを対象にした絵本では極めて珍しいのです。野原に捨てられたこねこ、夜が明けます、すぐに母猫を探しますが・・・。子どもたちが遊んでいます・・・こねこを見つけしばらく遊んでいましたが、子どもたちはそれぞれのおうちにもどります・・・。優しい娘さんが、こねこを抱いておうちにもどりますが、即お母さんにしかられます。しばらくして、こねこを野原に返しにきます・・・優しい娘さんの気持ちはよくわかります・・・でも、こねこの気持ちがわかりますか・・・。こねこはその夜、母猫の優しさを想い浮かべています・・・。この絵本は、ハッピーエンドでは終わりません・・・。挿絵を描いているのは、井本蓉子さん(金沢美術工芸大学出身)です。我が家の三匹の猫、すべて野良出身です、警戒心が強く人になれるに相応の時間がかかります。

旧金沢美術工芸大学(現歴史博物館)から香林坊へと坂を下りて行くと、しばらくして福音館書店がありました。学生の頃、この書店で数冊の絵本を買いました。その一冊が、この『いたずらこねこ』です。卒業して地元の教員になりましたが・・・この職業はわたしには向いていないことを知り、1年で辞表を出してしまったのです・・・4年あまりの放浪記を経て、教育現場に戻ることになるのですが・・・。

美術教師のわたしが最初の授業で使ったのが、この絵本『いたずらこねこ』です。こねことカメの出会いを描いただけの絵本ですが、この一冊にわたしたちがこの社会に生きる術(すべ)が秘められている・・・わたしはそう思ったのです。

互いに「初対面」のこねことカメが出会うことで、こねこはカメの特徴を知ることができる・・・体の大きさや知能レベルの差では言い表せることのできない『恐れ』を感ずるこねこ、ある程度の面倒くささを当然のように『いなすこと』ができるカメ・・・これは人と人が出会うことと同様、良くも悪くも多くのことを知ることができる社会、夢や理想もそこから育っていくのですから・・・好奇心と探究心があれば『なんとかなる』と楽観視してきたわたしですが・・・そうでもないのも現実です。この絵本『いたずらこねこ』の最終ページ、カメはオアシスである水たまりに戻り(ここだけがカラー)、こねこは塀の陰からカメを注視しています。物語の起点は、『出会い』から始まるのです。

George Sand(1804-1876)ジョルジュ・サンドの書簡集・・・わたしがジェノバの古書店で購入した書簡集です。

ジョルジュ・サンドの書簡(手紙)は多く、2万通以上あるとも言われています。自立した女性の代表でもあるジョルジュ・サンドは、恋多き女性でもあり、小説以上に手紙を書いていたのです・・・むろん、詩人や音楽家の友人も多く、芸術について書かれた手紙もありますが・・・。ジョルジュ・サンドの死後、再評価されたこともあり、『書簡集』が繰り返し出版されることになります。わたしの手許にある『書簡集(全6巻)』は、カルマン・レヴィ書店が1882-84年に刊行したもので、これが最初の『ジョルジュ・サンドの書簡集』になります。2013年に藤原書店から飜訳本が出ましたが、これを読むと同時に、あの頃の苦労と情熱・・・当時まだ若いわたしが、伊和事典を横にこの全集を「つまみ読み」していたことを懐かしく思い出しました。

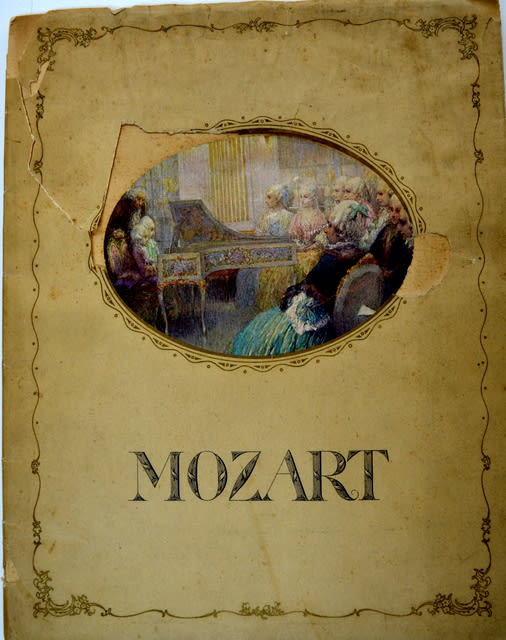

『Mozart, Zwolf Gedicthe』「モーツァルト12の詩」

Verlag M. Munk社 1914年刊

ユーゲントシュティル時代のウィーンの書籍で、挿絵画家ハインリッヒ・レフラー(Heinrich Lefler 『Mozart,Zwolf Ged

icthe(モーツァルト12の詩)』です。

レフラーは、ウィーン宮廷劇場で歌劇「フィガロ」の舞台衣装や美術なども手がけており、詩人で作詞家でもあるRichard.Spechtのモーツァルトの楽曲「後宮からの誘拐」「フィガロの結婚」「魔笛」「ドン・ジョヴァンニ」などをテーマにした12の詩篇に、ロココ風な華麗な挿絵を提供しています。本文・挿絵ともにコーティングされた上質紙に印刷され、表紙は、厚紙一枚に丸くくり抜いた包み紙をかぶせ、12点の挿絵は、右頁の金枠のなかにメダイヨン風に印刷され、詩は黒と水色の二色刷りです。

この本の魅力はレフラーの挿絵にありますが、鏡のような楕円枠の中にオペラそのままの情景が描かれています。

挿絵画家ハインリッヒ・レフラーは、巧みな構成力と優れた表現力(感性)とで舞台の陰影を演出しています。

『一期一会』とよく言われますが、古書との出会いもそれは同じです。この本は、紙の状態が悪く、一度はためらいもしましたが、挿絵の美しさに惹かれて購入しました。もちろんそれ以降、このような本に二度と出うことがありません。

このウィーンのMunk書店からは、同様に「ハイネ・アルバム」「シェークスピア・アルバム」「ワーグナー・アルバム」などが刊行されていますが、特にウィル・ポガニー挿絵の「パルシファル」やレフラー・ウルバン共作の「アンデルセン・カレンダー」、そして本書『Mozart, Zwolf Gedicthe』は稀少です。

- 絵本『あおいとり』を推奨します

メーテルリンクの『青い鳥』の本は多い、そのなかで1冊を選ぶとすれば、幼い子には立原えりかさんが訳した絵本『あおいとり』を、小学生には高田敏子さんが訳した童話『青い鳥』をわたしは推奨しています。挿絵はいずれもいわさきちひろさんが描いています・・・水に溶けた淡い色彩と情感に誰もが魅了されます・・・。いわさきちひろさんの挿絵が、メーテルリンクの『青い鳥』に隠されている『智恵』を美しい形で示しています、優れた画家のひとりです。

わたしたちにとって『ほんとうの幸福』とはなにか、目には見えない・・・目に見えるのは欲望とその成果(姿)であり、心の内にあるものは見えてこない・・・『青のイメージ』は古くから『智恵』を意味します・・・。

メーテルリンクの『青い鳥』は、夢幻劇の脚本として書かれました、それは象徴的でかなり哲学的な演劇でした・・・メーテルリンク婦人がこの『青い鳥』を子ども向けのお話にアレンジしました・・・これがよく知られる『あおいとり』です。

ヨーロッパの伝統的なお話(寓話を含む)には、象徴的なお話が多く、さまざまな教訓や記号(わかる人にはわかる伏せた言葉)が意図的に入れられています。ペローやグリムで育ったヨーロッパ知識人の多くがトランプさんやアベさんを嫌うのは、その発想の背景にあるのです。大人のみなさんにはメーテルリンクの作品(原作)を推奨します。