- 『Contes de Madame d'Aulnoy 』

マリー・ドォルノワ(d'Aulnoy1650 - 1705)の童話

Garnier Frères, Libraires-éditeurs (1882年刊)

マリー・ドォルノワの『青い鳥』とメーテルリンクの『青い鳥』とはストーリーも読後感も違いますが、これらのお話に『寓話』共有の色影(青のイメージ)が見られます。

17世紀末フランスで巻き起こった童話ブームは、貴族の女性たちの文芸サロンから始まった。サロンの常連シャルル・ペローに先駆けて、最初に文芸化された童話を出版したのがドォルノワです。conte de fées(妖精物語) という表現を初めて用いたのもドォルノワです。...

16歳で50歳近い貴族と結婚、賭博好きで放蕩者の夫から逃げ出し、フランス各地を逃避行、若い頃は苦難の連続でした。1685年パリに戻り、文藝サロンを開きます。作家として自立します、体験から《スペイン宮廷の記録》(1690)など宮廷秘話、旅行記や、恋愛小説《イポリット》(1690)などを発表しました。96年から99年にかけて出版された《仙女物語》をはじめとする8巻の童話集は、子どもばかりかおとなにも好評でした。

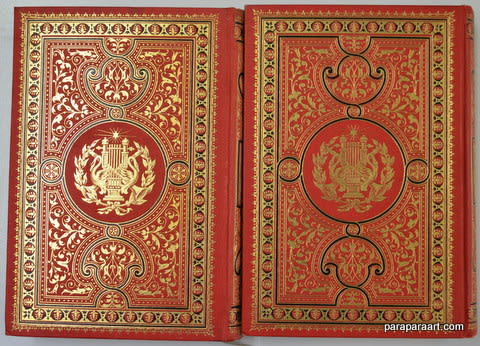

1882年に出版されたこの本『Contes de Madame d'Aulnoy 』(初版)は、Staal、Ferdinandus、H. Cottinの実験的装幀が素晴らしく、赤と黒、そして金による奇抜な構成、天金(小口)、表紙デザインだけでなく内部フルページクロモリトグラフ(平版)、黒のビネット(周辺装飾)と豪華な仕様になっています。

The Poems of Oliver Goldsmith

(オリーバー・ゴールドスミスの詩集)

George Routledge社1859年刊

序文と編集はRobert Willmott

挿絵はBirket Fosterです。

代表作「ウェィクフィールド牧師」で知られるオリーバー・ゴールドスミスの詩集ですが、ヴィクトリア朝の挿絵史や印刷史でもよく取り上げられる『美しい書物』のひとつです。

エバンス(摺師)は、フォスター の(原画・淡い水彩)を再現するために、いくつかのカラー・ブロックを作成し、それを手刷り 印刷機で9回から10回近く重ね刷りしたと言われています。厚い板のような表紙に型押しのアラベスク文様、赤地に金と黒で印刷され、三方金、典型的 なヴィクトリア朝の美装本で、本文も光沢のある厚手の上質紙の金枠の中に印刷されています 。

Myles Birket Foster (1825-1899)

Royal Watercolor Society、Royal Academyに在籍し、400点あまりの木口木版画・水彩画・油画を遺しています。

スコットランド 、 ライン川渓谷、 スイスの湖沼、 イタリア 、特にヴェネツィアの周辺の田舎を数多く描いています。

バーン・ジョーンズやモリスと交友があり、モリス紹介の仕事(タイルや壁紙の制作)もしています。

The Paintings and Drawings of William Blake

Martin Butlin (著) 1981年刊 Yale University(Paul Mellon Centre for Studies in Britis)

TEXT(テキスト)と PLATES(プレート)に分かれた大著2冊が、アメリカのイェール大学から1981年に出されています。

ウイリアム・ブレイク研究に欠かせない資料の多くがここに収められています、わたしにとってありがたいのは、大量のスケッチ(水彩画を含む)が載せられていることです。ウイリアム・ブレイクの作品の多くは、ロンドンのテート・ギャラリーにあります。しかしながら、紙に描かれたスケッチは傷みやすく、長時間の展示には耐えられません。ごく一部が順次展示されているものと想います、必ずしもわたしの見たい作品でないことも多いのです。ウイリアム・ブレイクの研究に関わる人たちの要望を受けた形で、この本は出版されたのです。

わたしの手元に、柳 宗悦の『神に就て』(初版)があります。大正12年に出された本ですから、それ相応に傷んでいますが、この本には柳 宗悦さんの署名と生まれてすぐに亡くなった息子さんへの気持ちが巻頭に書かれています。わたしたちが手にする書籍もそうですが、そこに住む人たちの生活が育んできた文化には、さまざまな宗教や歴史の重なりと無縁でない何かが潜んでいるのかも知れない。大切にしていかなければならない何かを、繰り返し確認しながら伝えていくことが・・・。民藝運動を提唱した柳 宗悦(1889-1961)は、1929年にケルムスコットを訪れています。モリスのアーツ・アンド・クラフツ運動にも理解を示し、帰国後の1931年には職人たちの雑誌『工藝』(1931-1951)を創刊しています。民藝運動の機関誌としての役割も担い、染色工芸家の芹沢銈介や、漆工芸家の鈴木繁男、版画家の棟方志功や川上澄生などが装幀や表紙を担当しています。・・・この『神に就て』に、ひとりの日本人が悩みながらもしっかりと時代の先を見据えていたことが読み取れるのです。

『Histoires extraordinaires』(「世にも怪奇な物語」)で知られるエドガー・アラン・ポーの全集(3巻)pariAndre Sauret刊です。レオノール・フィニが30点の美しい挿絵を描いています。函は総マーブル紙装、本体は総朱布装(ビロード)・背文字金箔押・平文様黒箔押・天金、本文用紙のすべてに上質な洋紙を用いた美しい装丁もフィニです。この本も、表裏に総朱布装(ビロード)が使われています、皮以上に手触りがなめらかで、フィニは服地としても愛用しています。多くの作家・出版社から、挿絵や装幀を求められたのもよくわかります。少女の頃に抱いた夢を実現したかのようなレオノール・フィニですが、その心の内はわかりません・・

・。

猫は、わたしが生まれた頃からの身近な『小動物』でした。ですから、猫の目を見ただけで・・・なき声・しぐさひとつでわかることもあります。学生の頃、「知ってるか」と見せられた異様な1枚の写真、黒一色のドレスに仮面をつけたフィニ・・・知っていました。猫のイメージと重なる孤高の画家フィニ・・・当時は、彼女の画集は少なく、時折「美術雑誌」に載っているのを見たに過ぎません・・・猫はプライド高く気まぐれ・・・。

ある日、香水「ショッキング」のボトルデザインがフィニであることを知った・・・ある日、ポーリーヌ・レアージュ『O嬢の物語』の挿絵を見て驚いた、優れた挿絵でした。次第に才能ある画家のひとりとして認めていたのです。![]()

読書家を自認しているわたしです、フィニが描いた絵(画集や挿絵が載っている書籍)を購入するに『ためらい』はもはやない・・・。以前に『Le Roman de La Rose(薔薇物語)』を紹介しましたので、本日は『BAUDELAREⅠⅡⅢ(ボードレール全集)』です。装幀もフィニです、本体は総布装(ビロード)・文字金箔押・文様朱箔押・天金、本文用紙のすべてに上質な洋紙を用いた美しい装幀です。

海外の古書店を訪れながら・・・その空気感に浸りながら『美しい本』を探していると・・・あるのです、わたしが見つけないといつまでも隠れている本が・・・。

『Elize Polko(エリーゼポルコ)』初版は1890年ですから、かなり古い本です。メルヘンチックな音楽の本ですが、装幀や書体も凝った作りで、しかも三方金で見た目も美しく、2冊揃った姿はまさにファンタジーです。

『美しい本』を手にする至福の時・・・ふりかえって想うことも多いものです。懸命に探してもなかなか出会えなかったりするのですが、とんでもないところで、偶然に出会うこともあります。硝子越し(公的資料館)で見かけた時が、最も哀しいときです。

FBやブログで『本の紹介』をしているのですが、わたしの企画で紹介することもあります。中でも、繰り返し紹介している『美しい本』があります、わたしの『お気に入り』です。

『Le Roman de La Rose(薔薇物語)』、13世紀寓意物語にレオノール・フィニのカラーリトグラフが12葉が入っています。この本の魅力は、木版画(1485年制作)や花文字があしらわれ、インクナブラを意識した装幀になっています。しかも、ラナのベラム紙使用・三方金・表裏総革・限定出版と申し分ない仕様になっています。フランスの粋を示した1冊だと、わたしは思います。

WALTER CRANE(ウォルター・クレイン)

ILLUSTRATIONS TO SHAKESPEARE'S TEMPEST(シェイクスピア作テンペスト;J. M. Dent & Co.1893年刊 )ILLUSTRATIONS TO SHAKESPEARE'S TWO GENTLEMEN OF VERONA(シェイクスピア作ヴェローナの二紳士;J. M. Dent & Co.1894年刊 )

19世紀末には、優れたイラストレーターが活躍したのですが、

ウォルター・クレインもそのひとりです。クレインは、ダラスタイプ写真製版の技術を開発したダンカン・C・ダラスの求めに応じて、シェイクスピアの戯曲3作に挿絵を提供した。ダラスタイプとは、感光剤を塗布したゼラチン紙にネガを乗せ、太陽光に当てて感光させた後、数時間水に浸すと、光に当たらない部分、つまり印刷されない部分が膨れ上がり凹凸逆の版ができる。これを石膏・樹脂で順次型取りし、最後に電解メッキ槽に浸して金属製の原版(凸版)を作るというものだった。いささか煩雑なプロセスに思えるが、自分のペン画の線がよく再現されたとクレインは序文で述べている。クレインは、各作品に扉絵と8点の挿絵を描き、それぞれの挿絵を縁飾りで囲み、台詞の一部を手描きで挿入した。・・・いずれも650部刷られ、600部だけ販売された。

ウォルター・クレインは、ウイリアム・モリスとタペストリーのデザイン・制作などの仕事をしています。

布施英利著『美の方程式 美=完璧×破れ』(平成22年刊)

布施英利さんは、平易な解剖学・芸術学の著者として知られています。わたしは、養老孟司さんの「対談相手」のひとりとしてこの人を知りましたが、ユニークな視点の持ち主として高く評価しています。この本『美の方程式』は、創造行為を「数学のように明快に解明してみたい」といった、ひとつの試みとして書かれたものですが、知恵の輪を解くような面白さがあります。

わたしたちは、常に『完璧さ』を求めて仕事をしています。

完璧さを求めながら、わたしたちはその破綻(破れ)を自ずと意識しています。

言葉を変えていえば、制作途中で少なからず変容することに期待しているのです。このことは、感覚として共通するものかも知れません。数理的美しさがすべてではない、むしろその破綻(破れ)が魅力を加味する・・・機能と不可分の関係(条件)にあるのかも知れないが・・・。

わたしには、レオナルドの手記に書かれた『観察メモ』を踏襲している内容にも想えます・・・科学的な思考が芸術的発想と無縁でないことを既に知っているのです。