ここで言われている吉本隆明の「内観」という方法については、小林の「本居宣長」に対する吉本自身の評から伺い知ることが出来る。

<宣長が戦後の現在もなお生きているところがあるとすれば、実証的な古典研究者としてだけだといってよい。古典語の語義を盲目的な手さぐりと味読・体読・翫読のたゆみないつみかさねの経験と勘とで切開いていった驚くべき努力のあとだけが、誤解と正解とをおりまぜて、近世から戦前までの古典研究の方法におおきな先蹤となった。この意味では現在もまだ古典学者たちは宣長を嗤うことはできない。

・・・・

けれども宣長の方法と思想は、小林秀雄が繰返し熱心に説くほど上等なものではない。せいぜい博学、読み込みを積み重ねた挙句の正確で鋭敏な経験主義のうち、近世で抜群に行き届いた成果というくらいにしか評価できない。その『古事記』研究は、原理的にも実証的にも、だれがどうかんがえても虚妄だとおもえるところと、わたしが独断で虚妄だと断じ得るところに充ち充ちている。わたしは宣長にも、それに追従する小林にも哀しい盲点をみつけだす。日本の学問、芸術がついにすわりよく落着いた果てにいつも陥るあの普遍的な迷妄の場所を感じる。そこは抽象・論理・原理を確立することのおそろしさに対する無知と軽蔑が眠っている墓地である。「凡庸」な歴史家たちや文学史家たちや文芸批評家たちが、ほんとうの意味で論理を軽蔑したあげく、原理的なものなしの経験や想像力のまにまに落ちてゆく誤謬・迷信・袋小路に小林も落ち込んでいるとしかおもえない。>(「小林秀雄」『悲劇の解読』)

なかなかと辛らつな意見だが、<宣長が戦後の現在もなお生きているところがあるとすれば、実証的な古典研究者としてだけだ>という断言が端的に示しているように、吉本の「内観」という方法は、正に小林が批判している当の「近代科学の実証主義に強く影響された」方法と言って良いだろう。

それにしても、小林のベルクソンへの度々の言及にも拘らず、宣長学者の菅野覚明氏は言うに及ばず、こうした吉本から現代にいたる評論家の小林の批評方法に対する無知と無理解、それと裏腹の関係にある実証主義至上主義的傾向というものは、私には不可解を通り越していささか不思議な気がする。というのは、少しでもベルクソンを齧ったことがあれば、小林の批評方法がベルクソン哲学直伝の方法であるのは、自明であると思うからだ。

また、この事は何も小林を批判する批評家だけでなく、評価する側の評論家にも言えることであって、これまでも他の哲学者たち、例えばハイデガーだとかウィトゲンシュタイン等を依り代にして小林秀雄が論じられて来た。また、一方では小林批評とは詰まるところ実感主義だとか、勘による断定主義だとかいった通俗的な小林評もなされてきた訳だが、そういえば、対談<「本居宣長」を巡って>では、このようなやり取りもあった。何気ない一言に江藤淳の小林観が図らずも露呈しているが、江藤淳にしてこの体たらくである。

江藤 そうすると、宣長の著作では最初に「古事記伝」をお読みになったのですね。

小林 そうです。「古事記」をしっかり読もうと思い、どうせ読むなら「古事記伝」で読もうと思った。

江藤 それもやはり、勘のようなものですか。

小林 それは、勘ではない。

結局、どちらにしても、小林の批評方法に対する無知と無理解という点では、全く変わりがないのであって、これでは、<ほんとうの意味で論理を軽蔑したあげく、原理的なものなしの経験や想像力のまにまに落ちてゆく誤謬・迷信・袋小路に落ち込んでいる>のは、一体どちらなのかと言いたくもなるが、この点は、百歩譲ってベルクソン哲学による認識論的転回という洗礼を受けていないと、なかなかと判り辛いという点は別にしても、不勉強の誹りは免れ得ないであろう。

では、この小林批評におけるベルクソン直伝の方法とは何か。それはベルクソン哲学において<もっとも入念につくられた方法>(ドゥルーズ)である”直観”である。

ベルクソンは、物を知るには原理的に異なった二つの仕方があると言う。第一の知り方はその物の周りを回ることであり、第二の知り方はその物の内部に入ることである。前者の方法として発達してきたのが、実証主義的方法であり、後者の方法としてベルクソンによって練り上げられたのが直観という方法である。

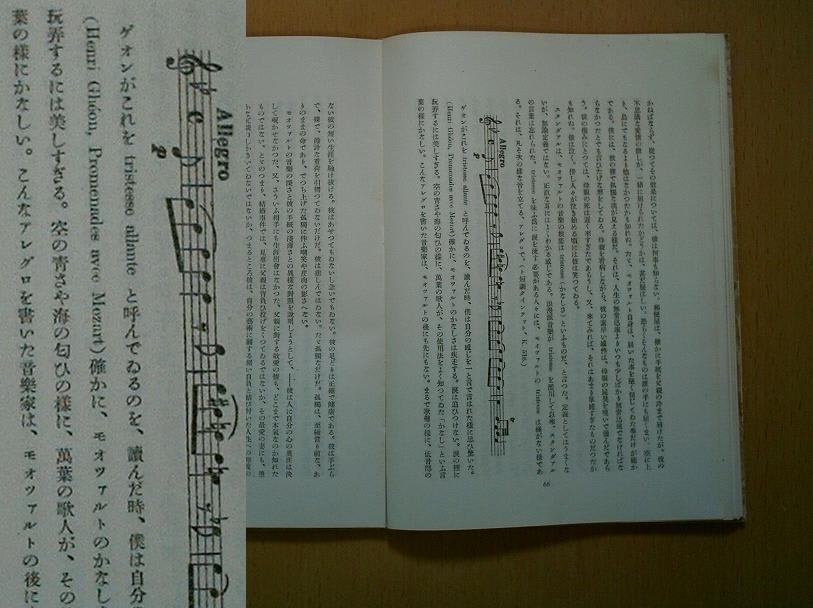

<たとえば空間の中に一つの物体が運動しているとする。私はその運動を眺める視点が動いているか動いていないかによって別々の知覚を持つ。私がその運動を関係づける座標や基準点の系に従って、すなわち私がその運動を翻訳するのに使う記号に従って、違う言い方をする。この二つの理由から、私はこの運動を相対的と名づける。前の場合も後の場合も私はその物の外に身を置いている。ところが絶対運動という時には、私はその運動体に内面的なところ、いわば気分を認め、私はその気分に同感し想像の力でその気分のなかに入り込むのである。その場合、その物体が動いているか動いていないか、一つの運動をとるか別の運動をとるかによって私は同じことを感じないだろう。私の感ずることは、私がその物体の中にいるのであるからそれに対してとる視点には依存しないし、元のものを把握するためにあらゆる翻訳を断念しているのであるから翻訳に使う記号にも依存しない。つまりその運動は外から、いわば私の方からではなく、内から、運動のなかで、そのまま捉えるのである。そうすれば私は絶対を捉えたことになる。>(ベルクソン「形而上学入門」)

つまり、ベルクソンは、実証主義的方法というのは相対的な認識方法であり、これに対して直観という方法は絶対的な認識方法だと言うのである。

ここにはそれまでの西洋哲学の伝統的な認識論に対する根本的な批判があるのだが、一般に実証主義的分析方法において我々が事象のうちから特定の属性を取り出すことを分節という。分節とは、文字通りにいえば、渾沌とした全体性としての事象を、ある特定のカテゴリーに切り分けることをいう。事象にはさまざまな属性がある訳だが、その多数の属性の中から特定のものに注目して、それを特定のカテゴリーに当て嵌めるのである。カテゴリーとは概念であるから、分節は渾沌とした具体的な事象を抽象的な概念へと転化させる作業だと言うことができる。そして実証主義的分析方法の常套的な手順としては、知覚をもとに知覚から概念的かつ理念的なものを創り出した後に、その抽象的な原理でもって知覚を説明するのである。ベルクソンが、これを相対的だというのは、<分析は対象をとらえようとして、永遠に満たされない欲望をいだき、対象の周りをまわる運命を負わされ、視点の数をどこまでもふやし、つねに不完全な表象を完全にしようとし、記号を絶えず取りかえ、不満足な翻訳を満足にしようとする>からである。言い換えると、知覚が基であり、概念は知覚から派生したものであるにも拘らず、伝統的な認識論というのは、抽象的な概念の方を優位に置き、それでもって具体的な知覚を説明しようとするという、言ってみれば転倒した方法だということである。

これに対し、直観によって捉えられた知覚の特徴は、分節されていない生の状態それ自体が直接に与えられている。つまり直観によって齎される知は、対象に対する抽象的概念ではなく、直接内面そのものの全体を絶対的な形で表していることになる。ベルクソンの哲学的営為は、人はいかにして対象の内面に入り込み、そのことを通じて対象を全体的・絶対的に把握できるのか、その道筋を明らかにすることだったと言っても良いだろう。

これはどういうことかというと、知覚には外的な世界の姿もあるが、我々自身の内的な世界もある。知覚は外に向えば自然を対象とする科学に結びつくが、内に向うと、純粋持続としての自我の把握につながる。我々にとって外的な対象は、分析を通じて、概念的・相対的に理解することができるが、知覚対象の中には、そのような分析に依らず、直観によって把握出来る特権的な対象がある。我々自身の自我である。我々は我々自身とは容易に同感できるわけであるから、我々自身の内部に深く分け入れば、絶対的な知に達することができる。哲学とはこの自我を対象とするもので、つまり、ここには純粋持続としての自我と、空間的な存在としての自然とは根本的原理的に異なっているという実存形式の二元性というものに対する理解がその根底にある訳である。従来の哲学は、自我を対象としているにもかかわらず、自然を扱う科学をロール・モデルとして、あたかも科学の一種であるかのように装ってきたが、それは根本的に間違っている。科学と哲学とは、原理的に異なった対象を扱っているのであるから、その方法論も当然に原理的に異ならなければならない。その両者を混同することは許されない。科学には科学固有のものを、哲学には哲学固有のものをという二元論がベルグソンの基本的な立場でる。

このような二元論の見地に立つ時、科学的実証主義的方法の最も大きな欠点は、知覚のもつ豊かさが犠牲にされ、我々の世界を見る眼が貧しくなることである。一方で芸術はその貧しから知覚本来の豊かさを回復してくれる。芸術は、事象をその渾沌とした豊かさのままに、全体として我々に見せてくれるからだ。そこでは分節によって阻害され排除された部分が回復され、事象の持つすべてのものが全体として可視化されるために、我々の世界についての経験は飛躍的に豊かになる。芸術によって我々の生体験は、深みと拡がりを獲得することになる。この意味で、芸術作品とは、その固有な形式において、知覚の深化或いは拡大を実現しようとしている試みだと言うことが出来る。

こういう次第であるから、直観は世界を見る目を基本的に変えることになり、それゆえ、直観は、当然にも日常的な見方に疑いの目を向けることにもなる。従って、ここにおいては、いわば認識論的転回といったものが要求されることになることは言うまでもない。知覚における外的な世界から内的な世界を原理的に切り分けることによって、運動に動きを、変化に運動を、時間に持続を見い出し獲得することで、我々の生は本来の姿をとって現われる。連続的な創造、新しいものの絶えざる湧出になる。<そうすれば哲学は経験そのものになる。>

以上は、ベルクソンの直観という方法についての私なりのざっくりとした拙劣な説明であるが、この直観が、日常的な実感や勘や直感と異なる一番根底的な点は、「意識に直接与えられている」ものとして、外部を持たない純粋に内的な継起としての持続をその前提としている点である。この意味合いで、つまり経験の転回点を超えるという意味合いで、意識的な努力の非常な集中を要件とする認識営為であるということである。

<精神を直観的に深めることは、たぶんずっと苦しい仕事である。どんな哲学者であっても、見ることのできるものをその度ごとにちらっと見ただけなのだ。ところがそれとは反対に、私のいう直観的な方法を採用するとなると準備作業はいくらでも必要となり、もう充分ということは決してない。>

以上、いささか駆け足での説明になったので分かりづらい文章だったかもしれない。小林も言うように、未読の方はぜひ直接ベルクソンを読んでいただきたいと思う次第である。

従って、小林の批評というのは、この直観という方法の一生を通じた実践であったと言っても何ら大げさな物言いではない。勿論、別にベルクソンを読まなくても、小林の文章を理解することは可能であろうが、いらぬ回り道や迷い道に踏み込まぬためにも、ベルクソンを理解しておいた方が良いことは、私の経験からは確かに言えることである。

例えば、

<宣長の思想の一貫性を保証していたものは、彼の生きた個性の持続性にあったに相違ないという事、これは、宣長の著作の在りのままの姿から、私が、直接感受しているところだ。>(「本居宣長」)

という文章の、<彼の生きた個性の持続性>や<在りのままの姿から、直接感受>といった言い回しにおけるベルクソン的意味合いが判れば、まさしくここで述べられているのは、直観という方法の実践であることは直ちに了解できるであろう。

思うにこの点に関しては、やはり山本七平氏の読みは卓越して素晴らしいと言わざるを得ない。山本がベルクソンを読んでいたはずもないが、対比の意味で再度山本の文章から該当する箇所を引きたいが、言葉自体は似かよっているものの、吉本の言う「内観」と山本の言う「内部感覚」とでは、その批評的認識論的な意味合いにおける深度の違いは明らかであろう。この文章における「内部感覚」を、そのまま「直観」と読み替えて何ら差し支えないことが、その証左である。

<この問題も決して単純ではない。だがこれを「言葉と実感」「思想と実生活」という問題と結びつけてみれば、藤村と白鳥はそれを共有している。それを共有しているが故に、それが「己の天性を見定める道」にもなりうる。だがそれを共有していない対象への態度が同じであってよいとは言えまい。これは常に小林秀雄にあった「内部感覚」であったろう。氏の旧約聖書の読み方と万葉集の読み方は決して同じではないし、ドストエフスキーの読み方と本居宣長の読み方も決して同じではない。・・・・・

「言葉と実感」、「思想と現実」という関係は「作品と生活」という形でも現れうる。そこでまず『ドストエフスキイの生活』があり、それが終わったところで、すなわち「・・・彼の死という一事件とともに。今は、『不安な途轍もない彼の作品』にはいって行く時だ」となる。・・・・と同時に、なぜドストエフスキーでは分けられ、宣長では一体化しているかもわかる。というのは、宣長が極力「上代人になって上代人の目」で見ようとしているように、小林秀雄は「宣長になって宣長の目」で見ようとしている。いわば宣長と小林秀雄の間には「常套的な意味合いでは、作家批評家の別はない」という状態を目指す。確かにこれも批評の方法である。そしてそれが出来るのは、「言葉と実感」、「思想と現実(生活)」を共有しうるからだが、ドストエフスキーでははじめからそれが不可能なことを彼はよく知っている。知っているが故に『生活』と『作品』という腑分けをしているわけであろう。・・・・端的にいえばそれは「敵を狙う」という態度であっても、決して「宣長になって宣長の目」で見ようという態度ではない。小林秀雄の聖書やドストエフスキーに対する接し方は非常に用心深く、氏自身の言葉を借りれば、あらゆる方法で正確に狙い、対象を「射止めよう」としているのである。この違いは理論や方法論の違いというよりむしろ、彼の「内部感覚」のなせるわざであろう。>(「小林秀雄の流儀」『小林秀雄の流儀』)

<宣長が戦後の現在もなお生きているところがあるとすれば、実証的な古典研究者としてだけだといってよい。古典語の語義を盲目的な手さぐりと味読・体読・翫読のたゆみないつみかさねの経験と勘とで切開いていった驚くべき努力のあとだけが、誤解と正解とをおりまぜて、近世から戦前までの古典研究の方法におおきな先蹤となった。この意味では現在もまだ古典学者たちは宣長を嗤うことはできない。

・・・・

けれども宣長の方法と思想は、小林秀雄が繰返し熱心に説くほど上等なものではない。せいぜい博学、読み込みを積み重ねた挙句の正確で鋭敏な経験主義のうち、近世で抜群に行き届いた成果というくらいにしか評価できない。その『古事記』研究は、原理的にも実証的にも、だれがどうかんがえても虚妄だとおもえるところと、わたしが独断で虚妄だと断じ得るところに充ち充ちている。わたしは宣長にも、それに追従する小林にも哀しい盲点をみつけだす。日本の学問、芸術がついにすわりよく落着いた果てにいつも陥るあの普遍的な迷妄の場所を感じる。そこは抽象・論理・原理を確立することのおそろしさに対する無知と軽蔑が眠っている墓地である。「凡庸」な歴史家たちや文学史家たちや文芸批評家たちが、ほんとうの意味で論理を軽蔑したあげく、原理的なものなしの経験や想像力のまにまに落ちてゆく誤謬・迷信・袋小路に小林も落ち込んでいるとしかおもえない。>(「小林秀雄」『悲劇の解読』)

なかなかと辛らつな意見だが、<宣長が戦後の現在もなお生きているところがあるとすれば、実証的な古典研究者としてだけだ>という断言が端的に示しているように、吉本の「内観」という方法は、正に小林が批判している当の「近代科学の実証主義に強く影響された」方法と言って良いだろう。

それにしても、小林のベルクソンへの度々の言及にも拘らず、宣長学者の菅野覚明氏は言うに及ばず、こうした吉本から現代にいたる評論家の小林の批評方法に対する無知と無理解、それと裏腹の関係にある実証主義至上主義的傾向というものは、私には不可解を通り越していささか不思議な気がする。というのは、少しでもベルクソンを齧ったことがあれば、小林の批評方法がベルクソン哲学直伝の方法であるのは、自明であると思うからだ。

また、この事は何も小林を批判する批評家だけでなく、評価する側の評論家にも言えることであって、これまでも他の哲学者たち、例えばハイデガーだとかウィトゲンシュタイン等を依り代にして小林秀雄が論じられて来た。また、一方では小林批評とは詰まるところ実感主義だとか、勘による断定主義だとかいった通俗的な小林評もなされてきた訳だが、そういえば、対談<「本居宣長」を巡って>では、このようなやり取りもあった。何気ない一言に江藤淳の小林観が図らずも露呈しているが、江藤淳にしてこの体たらくである。

江藤 そうすると、宣長の著作では最初に「古事記伝」をお読みになったのですね。

小林 そうです。「古事記」をしっかり読もうと思い、どうせ読むなら「古事記伝」で読もうと思った。

江藤 それもやはり、勘のようなものですか。

小林 それは、勘ではない。

結局、どちらにしても、小林の批評方法に対する無知と無理解という点では、全く変わりがないのであって、これでは、<ほんとうの意味で論理を軽蔑したあげく、原理的なものなしの経験や想像力のまにまに落ちてゆく誤謬・迷信・袋小路に落ち込んでいる>のは、一体どちらなのかと言いたくもなるが、この点は、百歩譲ってベルクソン哲学による認識論的転回という洗礼を受けていないと、なかなかと判り辛いという点は別にしても、不勉強の誹りは免れ得ないであろう。

では、この小林批評におけるベルクソン直伝の方法とは何か。それはベルクソン哲学において<もっとも入念につくられた方法>(ドゥルーズ)である”直観”である。

ベルクソンは、物を知るには原理的に異なった二つの仕方があると言う。第一の知り方はその物の周りを回ることであり、第二の知り方はその物の内部に入ることである。前者の方法として発達してきたのが、実証主義的方法であり、後者の方法としてベルクソンによって練り上げられたのが直観という方法である。

<たとえば空間の中に一つの物体が運動しているとする。私はその運動を眺める視点が動いているか動いていないかによって別々の知覚を持つ。私がその運動を関係づける座標や基準点の系に従って、すなわち私がその運動を翻訳するのに使う記号に従って、違う言い方をする。この二つの理由から、私はこの運動を相対的と名づける。前の場合も後の場合も私はその物の外に身を置いている。ところが絶対運動という時には、私はその運動体に内面的なところ、いわば気分を認め、私はその気分に同感し想像の力でその気分のなかに入り込むのである。その場合、その物体が動いているか動いていないか、一つの運動をとるか別の運動をとるかによって私は同じことを感じないだろう。私の感ずることは、私がその物体の中にいるのであるからそれに対してとる視点には依存しないし、元のものを把握するためにあらゆる翻訳を断念しているのであるから翻訳に使う記号にも依存しない。つまりその運動は外から、いわば私の方からではなく、内から、運動のなかで、そのまま捉えるのである。そうすれば私は絶対を捉えたことになる。>(ベルクソン「形而上学入門」)

つまり、ベルクソンは、実証主義的方法というのは相対的な認識方法であり、これに対して直観という方法は絶対的な認識方法だと言うのである。

ここにはそれまでの西洋哲学の伝統的な認識論に対する根本的な批判があるのだが、一般に実証主義的分析方法において我々が事象のうちから特定の属性を取り出すことを分節という。分節とは、文字通りにいえば、渾沌とした全体性としての事象を、ある特定のカテゴリーに切り分けることをいう。事象にはさまざまな属性がある訳だが、その多数の属性の中から特定のものに注目して、それを特定のカテゴリーに当て嵌めるのである。カテゴリーとは概念であるから、分節は渾沌とした具体的な事象を抽象的な概念へと転化させる作業だと言うことができる。そして実証主義的分析方法の常套的な手順としては、知覚をもとに知覚から概念的かつ理念的なものを創り出した後に、その抽象的な原理でもって知覚を説明するのである。ベルクソンが、これを相対的だというのは、<分析は対象をとらえようとして、永遠に満たされない欲望をいだき、対象の周りをまわる運命を負わされ、視点の数をどこまでもふやし、つねに不完全な表象を完全にしようとし、記号を絶えず取りかえ、不満足な翻訳を満足にしようとする>からである。言い換えると、知覚が基であり、概念は知覚から派生したものであるにも拘らず、伝統的な認識論というのは、抽象的な概念の方を優位に置き、それでもって具体的な知覚を説明しようとするという、言ってみれば転倒した方法だということである。

これに対し、直観によって捉えられた知覚の特徴は、分節されていない生の状態それ自体が直接に与えられている。つまり直観によって齎される知は、対象に対する抽象的概念ではなく、直接内面そのものの全体を絶対的な形で表していることになる。ベルクソンの哲学的営為は、人はいかにして対象の内面に入り込み、そのことを通じて対象を全体的・絶対的に把握できるのか、その道筋を明らかにすることだったと言っても良いだろう。

これはどういうことかというと、知覚には外的な世界の姿もあるが、我々自身の内的な世界もある。知覚は外に向えば自然を対象とする科学に結びつくが、内に向うと、純粋持続としての自我の把握につながる。我々にとって外的な対象は、分析を通じて、概念的・相対的に理解することができるが、知覚対象の中には、そのような分析に依らず、直観によって把握出来る特権的な対象がある。我々自身の自我である。我々は我々自身とは容易に同感できるわけであるから、我々自身の内部に深く分け入れば、絶対的な知に達することができる。哲学とはこの自我を対象とするもので、つまり、ここには純粋持続としての自我と、空間的な存在としての自然とは根本的原理的に異なっているという実存形式の二元性というものに対する理解がその根底にある訳である。従来の哲学は、自我を対象としているにもかかわらず、自然を扱う科学をロール・モデルとして、あたかも科学の一種であるかのように装ってきたが、それは根本的に間違っている。科学と哲学とは、原理的に異なった対象を扱っているのであるから、その方法論も当然に原理的に異ならなければならない。その両者を混同することは許されない。科学には科学固有のものを、哲学には哲学固有のものをという二元論がベルグソンの基本的な立場でる。

このような二元論の見地に立つ時、科学的実証主義的方法の最も大きな欠点は、知覚のもつ豊かさが犠牲にされ、我々の世界を見る眼が貧しくなることである。一方で芸術はその貧しから知覚本来の豊かさを回復してくれる。芸術は、事象をその渾沌とした豊かさのままに、全体として我々に見せてくれるからだ。そこでは分節によって阻害され排除された部分が回復され、事象の持つすべてのものが全体として可視化されるために、我々の世界についての経験は飛躍的に豊かになる。芸術によって我々の生体験は、深みと拡がりを獲得することになる。この意味で、芸術作品とは、その固有な形式において、知覚の深化或いは拡大を実現しようとしている試みだと言うことが出来る。

こういう次第であるから、直観は世界を見る目を基本的に変えることになり、それゆえ、直観は、当然にも日常的な見方に疑いの目を向けることにもなる。従って、ここにおいては、いわば認識論的転回といったものが要求されることになることは言うまでもない。知覚における外的な世界から内的な世界を原理的に切り分けることによって、運動に動きを、変化に運動を、時間に持続を見い出し獲得することで、我々の生は本来の姿をとって現われる。連続的な創造、新しいものの絶えざる湧出になる。<そうすれば哲学は経験そのものになる。>

以上は、ベルクソンの直観という方法についての私なりのざっくりとした拙劣な説明であるが、この直観が、日常的な実感や勘や直感と異なる一番根底的な点は、「意識に直接与えられている」ものとして、外部を持たない純粋に内的な継起としての持続をその前提としている点である。この意味合いで、つまり経験の転回点を超えるという意味合いで、意識的な努力の非常な集中を要件とする認識営為であるということである。

<精神を直観的に深めることは、たぶんずっと苦しい仕事である。どんな哲学者であっても、見ることのできるものをその度ごとにちらっと見ただけなのだ。ところがそれとは反対に、私のいう直観的な方法を採用するとなると準備作業はいくらでも必要となり、もう充分ということは決してない。>

以上、いささか駆け足での説明になったので分かりづらい文章だったかもしれない。小林も言うように、未読の方はぜひ直接ベルクソンを読んでいただきたいと思う次第である。

従って、小林の批評というのは、この直観という方法の一生を通じた実践であったと言っても何ら大げさな物言いではない。勿論、別にベルクソンを読まなくても、小林の文章を理解することは可能であろうが、いらぬ回り道や迷い道に踏み込まぬためにも、ベルクソンを理解しておいた方が良いことは、私の経験からは確かに言えることである。

例えば、

<宣長の思想の一貫性を保証していたものは、彼の生きた個性の持続性にあったに相違ないという事、これは、宣長の著作の在りのままの姿から、私が、直接感受しているところだ。>(「本居宣長」)

という文章の、<彼の生きた個性の持続性>や<在りのままの姿から、直接感受>といった言い回しにおけるベルクソン的意味合いが判れば、まさしくここで述べられているのは、直観という方法の実践であることは直ちに了解できるであろう。

思うにこの点に関しては、やはり山本七平氏の読みは卓越して素晴らしいと言わざるを得ない。山本がベルクソンを読んでいたはずもないが、対比の意味で再度山本の文章から該当する箇所を引きたいが、言葉自体は似かよっているものの、吉本の言う「内観」と山本の言う「内部感覚」とでは、その批評的認識論的な意味合いにおける深度の違いは明らかであろう。この文章における「内部感覚」を、そのまま「直観」と読み替えて何ら差し支えないことが、その証左である。

<この問題も決して単純ではない。だがこれを「言葉と実感」「思想と実生活」という問題と結びつけてみれば、藤村と白鳥はそれを共有している。それを共有しているが故に、それが「己の天性を見定める道」にもなりうる。だがそれを共有していない対象への態度が同じであってよいとは言えまい。これは常に小林秀雄にあった「内部感覚」であったろう。氏の旧約聖書の読み方と万葉集の読み方は決して同じではないし、ドストエフスキーの読み方と本居宣長の読み方も決して同じではない。・・・・・

「言葉と実感」、「思想と現実」という関係は「作品と生活」という形でも現れうる。そこでまず『ドストエフスキイの生活』があり、それが終わったところで、すなわち「・・・彼の死という一事件とともに。今は、『不安な途轍もない彼の作品』にはいって行く時だ」となる。・・・・と同時に、なぜドストエフスキーでは分けられ、宣長では一体化しているかもわかる。というのは、宣長が極力「上代人になって上代人の目」で見ようとしているように、小林秀雄は「宣長になって宣長の目」で見ようとしている。いわば宣長と小林秀雄の間には「常套的な意味合いでは、作家批評家の別はない」という状態を目指す。確かにこれも批評の方法である。そしてそれが出来るのは、「言葉と実感」、「思想と現実(生活)」を共有しうるからだが、ドストエフスキーでははじめからそれが不可能なことを彼はよく知っている。知っているが故に『生活』と『作品』という腑分けをしているわけであろう。・・・・端的にいえばそれは「敵を狙う」という態度であっても、決して「宣長になって宣長の目」で見ようという態度ではない。小林秀雄の聖書やドストエフスキーに対する接し方は非常に用心深く、氏自身の言葉を借りれば、あらゆる方法で正確に狙い、対象を「射止めよう」としているのである。この違いは理論や方法論の違いというよりむしろ、彼の「内部感覚」のなせるわざであろう。>(「小林秀雄の流儀」『小林秀雄の流儀』)