ドローンでワイヤーアンテナを吊り上げ効能を見る実験です。例の如く、コンテスト移動運用の空き時間にいじってみました。

結果、3.5、7MHzは十分実用になる。1.9MHzもたぶん問題無し。

下の動画はシナリオなく編集最低限の撮って出しです。前半はドローンからの映像、その後は地上からの映像、3.5MHzの受信映像も入ってます。全部ソロ対応なので結構大変。。40mタワーからの直下風景ってこんな感じなんですね。

ドローン以外の準備や注意点は、

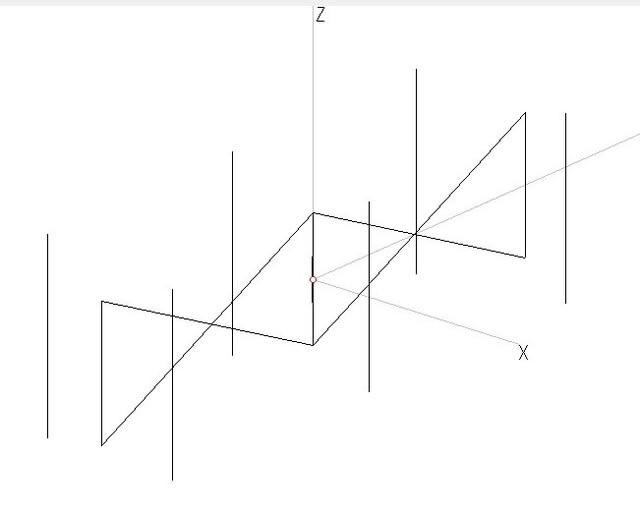

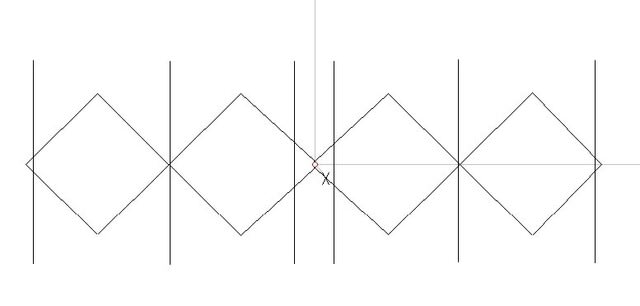

- アンテナ線、垂直バーチカル(今回は40m長)

- マッチングセクション(根元の空中配線が壊れたので今回は受信のみ)

- ドローン下アンテナ先端までの間隔、リリースフック

- 周囲は危険物、人の居ない場所、滞空時間、耐風力、角度など

順に解説。

アンテナ線は、ウエダ無線オリジナル商品【ドイツ製】超軽量アンテナ線 42m、エレメント径:約2mm(0.2mm x 15本撚線) 重量:約340gを愛用しています。MavicAir2だと楽に上げられます。×3、120mバーチカルまでは行けると思います。×4にすると航空法制限150mを超えるのでスルー。

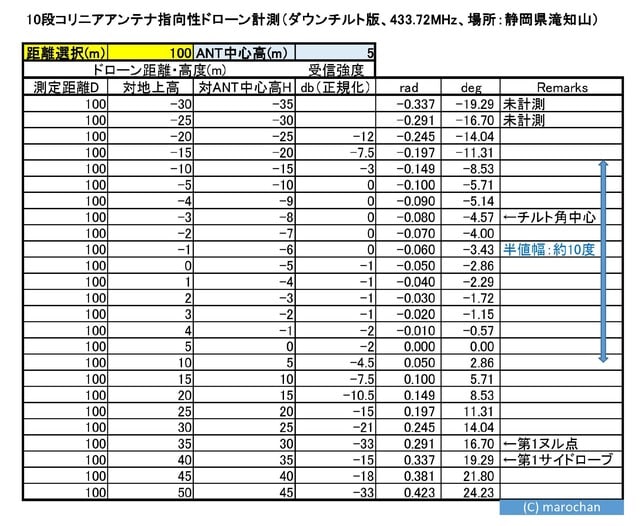

マッチングセクションは簡単なLC回路で十分です。今まで無線機側で簡易空中配線でやってたのですが壊れちゃったので、月末のALL JAまでに100均材料でボックス化予定。半端長バーチカルの場合、電圧給電なのでアンテナ側インピーダンスを2~5KΩと想定しLC値を決め且つバリアブル構造にします。ドローン高度地上数mとフルアップ40mでは、信号強度に20db以上の差がありました(受信)。

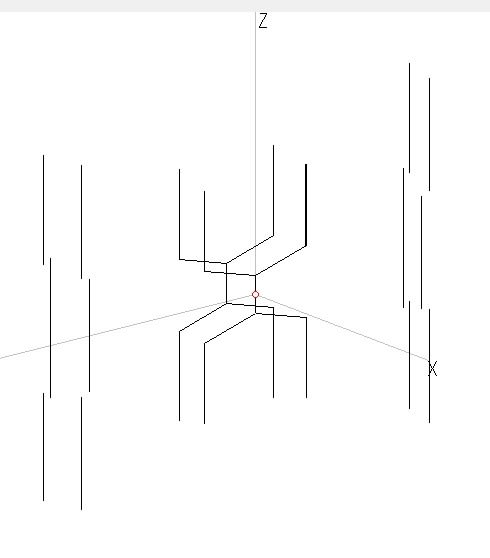

ドローン下のアンテナ線までの間隔は最低1m以上とります。ワイヤーアンテナの開放先端は元気な電圧腹になるので送信時の誘導によるドローン内部回路への影響を避けるためです。間隔線は釣り糸、私は40lbのリーダーラインを使ってますが、100均にある3号ラインで十分です。ドローン下部に付ける吊り下げ用フックも100均に多数あり。重要なのはドローンコントロールにより自由にリリースできることです。ドローン側に固縛してしまうと緊急時リリースできない上、離陸時の風でラインが浮き絡んだり、上空でラインが突風などで横流れしたときプロペラに巻き込む危険があります。別の動画にあるようなフックにすると簡単にフック&リリースできます。また、アンテナ長限界まで勢いよく飛ばすとテンションがかかった点で急ブレーキがかかり機体がバッククラッシュで姿勢を失うので注意が必要です。

当然ですが周囲の安全確保は必須です。人の居ない場所でやります。耐風力は5m/sくらいまではいけますがアンテナ線がブレます。それでもドローンの浮力でテンションを掛けることである程度ブレが抑えられます。滞空時間はMavicAir2の場合、実質25分程。私はバッテリ3個体制なので上げ下げ除き約1時間は対応できます。風が無く、理想的な環境であれば、アンテナ線を傾け所望の方向に指向性を得たり打上角も変えられるので、これも近々実験してみようと思ってます。

ということで、、ローバンドでも5λ/8フルサイズn段とか、センター吊り上げ型nλスローパーとか、1.9MHzでも半波長フルサイズバーチカルが余裕でいけちゃいそうです。あとは労力に対するコスパですよね。コンテストの短期決戦用だけになるのかな。

ALL JA どこでやろう。。。