「こっちの湯」より

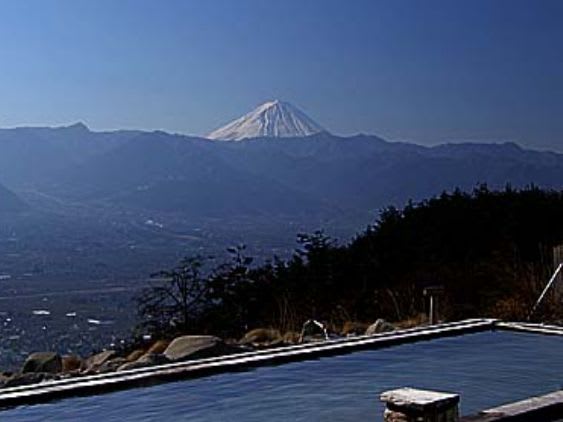

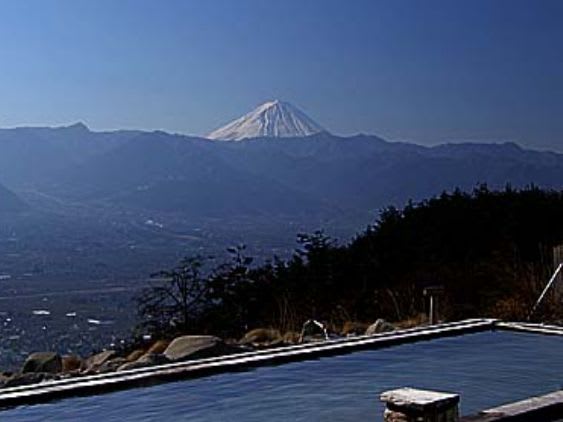

どよめきとともに拍手が起きた。まさにご来光。そして、その視線の先には、霊峰富士が光に映えていた。

富士を望み甲府盆地を見下ろす雄大な眺望が有名。夜は満天の星空と20万都市甲府夜景が好評、朝は日の出の1時間前から入浴ができるので朝焼けも楽しめる朝日に映える霊峰富士、湯船から眺める日の出の感動を、お楽しみ身も心も解き放たれるような開放感に誰しもが癒される。

観光バスで多くの人がやって来る湯を楽しむより富士山を見る事が一番。

年間約45万人も訪れる観光温泉、うっかりカーナビを信じて進むと、でこぼこした山道に入り込んでしまう。

「ほったらかし温泉」カーナビもほったらかし看板の指示にしたがったが「フルーツ公園を通り抜けて下さい」と書いてあるが、1時間程無駄にした一度行けば堪能する温泉だ!!!

カルキの香り混雑時以外は循環していないとのことだが泉温 41.4℃気温25.0℃において)源泉は深度1500mと1300mの深層の破砕帯から湧出して(動力揚湯)此れだけの浴槽の広さ燃料費が嵩むだろう。

駐車場が舗装されておらず、せっかく髪の毛をキレイに洗っても、風が吹いて、帰る時には車が砂ぼこりで汚れていることもほったらかし。

大人で二ヶ所1400円必要で割引も無く、0歳児から子供料金必要でほったらかしのキャッチフレーズにごまかされている多くの人がカルキの匂いに閉口。

タクシーの運転手の話では元々は温泉付きゴルフ場で、閉鎖された、温泉は止めてしまうと出なくなるので、出しっ放しにして、「ほったらかし」にしていたそうだ。だから地元では「ほったらかし温泉」と呼んでいたそうだ。それを宗教法人が研修施設として買い取ったそうだ。