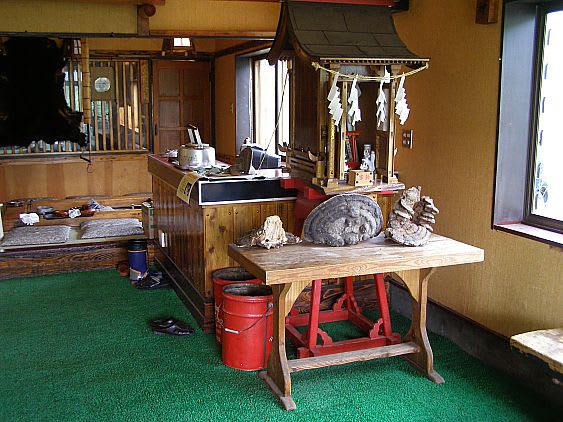

日本で唯一「本物の猿のこしかけ湯」が楽しめるキャッチフレーズ呼ばれ、いそいそと宿から飛び出し 8月なのにコスモスとススキの迎えてくれた湯の花旅館へ夜明け前は10度だったが昼もでも清清しい 館内は時代を感じさせる鄙びた雰囲気でまさに湯治宿名物が「猿のこしかけ風呂」。別名「延寿の湯」 とも呼ばれている猿のこしかけ」という大きなキノコを湯涌に入れ、そこに源泉を流し込み、キノコの成 分を効能豊かな万座のお湯にしみこませ、湯船に注ぐという贅沢なものだ。猿のこしかけは別名「霊 芝」とも呼ばれ浴槽も浴室も全て木造、だれもいない浴槽静かだ床につかった湯の足跡が付く心地よ さ滅多に味わえない一人風呂の醍醐味!!!

煎じて飲むと昔は不老長寿、最近ではガン予防などに効くといわれ、お湯は飲泉も可能で味はとても 酸っぱくレモンのような感と云われているが湯涌に注ぎ込まれる前の源泉を飲んでみると酸っぱい内 風呂は男女別であるが露天風呂は混浴になっている。お湯は白濁した硫黄泉だが豊国館より透明だ 大きさは10人ぐらいが鄙びたいい感じのお風呂「月見岩露天風呂」と名付けられているが、周囲の 山々の眺めが良いお風呂である。

湯浴み後は受付前にある囲炉裏端にて宿のもうひとつ名物がお茶である。猿のこしかけと熊ザサを ブレンドした「猿のこしかけ茶」と糖尿病には効くという「マツフジ茶」をお茶を頂く。 自炊もできる本物の湯治旅館だった。

煎じて飲むと昔は不老長寿、最近ではガン予防などに効くといわれ、お湯は飲泉も可能で味はとても 酸っぱくレモンのような感と云われているが湯涌に注ぎ込まれる前の源泉を飲んでみると酸っぱい内 風呂は男女別であるが露天風呂は混浴になっている。お湯は白濁した硫黄泉だが豊国館より透明だ 大きさは10人ぐらいが鄙びたいい感じのお風呂「月見岩露天風呂」と名付けられているが、周囲の 山々の眺めが良いお風呂である。

湯浴み後は受付前にある囲炉裏端にて宿のもうひとつ名物がお茶である。猿のこしかけと熊ザサを ブレンドした「猿のこしかけ茶」と糖尿病には効くという「マツフジ茶」をお茶を頂く。 自炊もできる本物の湯治旅館だった。

別名「延寿の湯」とも呼ばれている猿のこしかけ」という大きなキノコを湯涌に入れ、そこに源泉を流し込み、キノコの成分を効能豊かな万座のお湯にしみこませ、湯船に注ぐという贅沢なものだ。猿のこしかけは別名「霊芝」とも呼ばれ浴槽も浴室も全て木造、だれもいない浴槽静かだ床につかった湯の足跡が付く心地よさ滅多に味わえない一人風呂の醍味!!!

日本で唯一「本物の猿のこしかけ湯」が楽しめる湯いそいそと宿から飛び出して向かった8月なのにコスモスとススキの迎えてくれた湯の花旅館へ夜明け前は10度だったが昼もでも清清しい館内は時代を感じさせる鄙びた雰囲気でまさに湯治宿・・・・名物が「猿のこしかけ風呂」

秘境で知られる四万温泉の最奥に位置する中生館は正確には日向見温泉である共同浴場四万発祥の湯「御夢想の湯」の隣に位置し日向見薬師堂のすぐ裏手にあるひっそりとした簡素な佇まいの隠れ宿ひとり旅には最適な旅館露天風呂の「月見の湯」の奥にある扉を開けると川にかかる橋があり、渡った場所に、野趣溢れる「かじかの湯(露天)」清流沿いにありせせらぎを聞きながら入る但し女性は注意周囲が自然のまま。

「薬師の湯」浴槽は二つに仕切られた、高温と中温がありいづれも3・4人で満足出来る広さ家庭的な雰囲気・・・脱衣所に貼られたお客さんの句や感想文が印象的だった、館内の振り子時計やポスターも時間を忘れさせてくれる懐かしくなる昭和そのままの雰囲気がよい、その味わい深さに魅せられて毎年訪れるお客さんも多く外国人にも人気が有ると知人が云っていたまさに「人には教えたくない温泉があります」という四万温泉のキャッチフレーズを思い出した。

秘境で知られる四万温泉の最奥に位置する中生館は正確には日向見温泉である共同浴場四万発祥の湯「御夢想の湯」の隣に位置し日向見薬師堂のすぐ裏手にあるひっそりとした簡素な佇まいの隠れ旅館ひとり旅には最適な宿

真田一族の隠し湯の一つと言われるほど歴史は古いこの付近には古くから湯が湧き、、天保15年(1844)には湯場が造られ、「富士見の湯」として知られていた真田十勇士のひとり霧隠才蔵が近くの千古の滝で修行したという伝説あり現在の温泉は昭和25年に掘削によって湧出したものだが、現在は宿泊を休止し日帰り入浴に応じている。・・・・

マンガンの湯ノ花で足の裏が黒くなるそうで落とすための使い込まれた軽石があった。

硫黄香が漂う柔らかな透明の湯で体がスベスベになります。源泉温度が24℃の冷鉱泉なので加温してかけ流し硫黄臭と伴にシカやタヌキの剥製がお出迎えしてくれ、いやがうえにも期待感が膨らみます。脱衣場にも硫黄の香りが漂い勿論浴室にも漂っていますが強烈な硫黄臭というのではなく、上品な感じのするとても心地の良い匂いを漂わせている、源泉(24℃)が有れば冷水が楽しめるのだが!!。浴室が曇り霧隠才蔵も湯を楽しんだか???・・・

ご主人のお話によれば、「温泉は距離をおくほど劣化する。この湯は源泉の場所で入ってこそ価値がある」との信念で、拡張する気はない、この頑固さが多くの人々に好まれている。

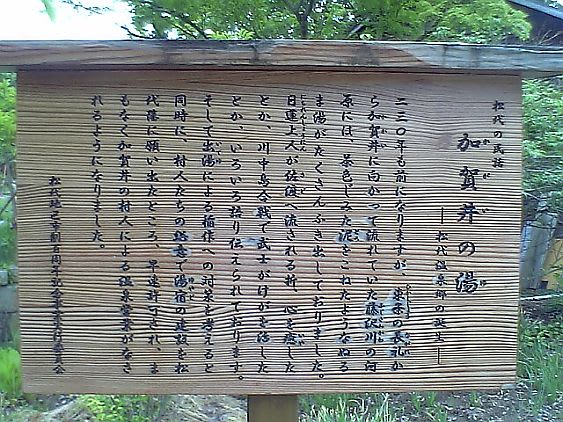

この温泉日蓮上人も馴染みがあり戦国時代、武田信玄と上杉謙信が戦った川中島の合戦が行われ真田十万石の城下町信州松代は歴史文化あり又近年は硫黄島からの手紙で最高司令官だった栗林忠道の故郷で有名である、現在は加賀井温泉を名乗るのは一陽館のみ、まわりの宿はすべて松代温泉と成ったここのお湯は成分が濃いことで有名。

お湯は湧き出す時は透明だが空気に触れて薄茶色となる。温度は少しぬるめ、それでも体がよく暖まる効能の高いお湯である以前は湯治旅館だったというレトロな風情も魅力。

湧き出す時は透明だが空気に触れて薄茶色となる。温度は少しぬるめ、それでも体がよく暖まる効能の高いお湯である。温泉の成分が固まったお湯の注ぎ口浴舎の隣りにある混浴の露天風呂の横にも脱衣場があるのだが、仕切りも何も無いので内風呂の脱衣場で服を脱いでくる人がほとんど、女性もタオルを巻いてけっこう入浴しにくる。

10人ぐらいが入れる湯船が2つ。ここには内風呂とはまた別の源泉が注がれている。温度はぬるいので何時間でも入っていられる。露天風呂は地元の常連さん達のいこいの場でタオルが茶色になれば常連である初めて訪れた客には必ずご主人の温泉の説明と入浴の仕方の指南を受け主人(春日功さん)は、東京水産大学(現・東京海洋大学)の名誉教授で有ったが引退し。父親が77年前、当時の松代警察署長から温泉旅館の開業許可を得て、水も道路もなかった地に温泉を掘削した。

「はじめて?」と聞かれ、そうだと答えると何故だかいきなり正面の建物の脇に連れていかれた。どうやらそこが源泉の湧き出し口らしい。鍾乳石のようにこってりと茶色い堆積物で固まった四角い井戸状のものの中を見せ、お湯の説明を始める。中には三矢サイダーを製造中かと思わせるような、白く泡立つ液体が満たされていた。これが源泉なのだ。始めて来た人間には全員こうやって説明するのだろうか。お湯に対する自信なのか、ただ者ではない。それも納得出来る元東京商船大学の教員だった、元々鎌倉時代から由緒ある温泉兄が経営していたが亡くなり自噴に駆られて??かげながら奥さんと息子さんが応援しているそうだ。

パイプの穴からお湯が滴っているが、そこから石灰華が伸びている。地面にもタケノコのように石灰華が盛り上がっている。地面からもところどころから泡がにじみ出ている。

この温泉日蓮上人も馴染みがあり戦国時代、武田信玄と上杉謙信が戦った川中島の合戦が行われ真田十万石の城下町信州松代は歴史文化あり又近年は硫黄島からの手紙で最高司令官だった栗林忠道の故郷でもある、現在は加賀井温泉を名乗るのは一陽館のみ、

ガードレールなしの山道車同士が対面すれば、バックが大変な小道、滝の音共に清水の舞台ような福島屋が現れた、薄暗い廊下に光が差し湯治客がくつろぐ本館は明治大正の面影があり湯治客が良き時代の名残を感じた湯は長期の湯治に最適に思えた。

宿の名物、渓流沿いの混浴露天風呂は建物から出て少し歩るいたところにあり、昨日と違い歓迎して居る様な白濁したお湯をたたえている渓流沿いといっても、川原に大きな石の中にお風呂があり、お湯の中には湯ノ花も浮かんで臭いもある。