年末年始で休館中の国立博物館を恨めし気に横目にやり過ごし、蓮華王院三十三間堂にやって来た。

蓮華王院は、平安末期、後白河院が御所としていた法住寺殿内の一郭に平清盛が増進した、天台宗の寺院。

三十三間堂の名で知られ、堂内には、丈六の千手観音座像と千体の千手観音立像の計1001体の観音さまが安置されているのは周知の通り。

受付には、1/15に行われる通し矢のポスター。三十三間堂の風物詩だ。

この日は「楊枝のお加持」という縁日でもあり、境内は無料開放される。

本堂に入る前に、お堂の大きさを確かめる。

この長さに観音さまがびっしりとひしめいていると思うだけで、胸が高鳴ってきた。

スリッパに履き替えて、中へ。

堂内には約千体の観音様が整然と並んでいた。

まるでマスゲームのような規律正しさ。一糸乱れぬ団体行進を見ているようだ。

その光景があるのだと覚悟を決めて入ってきても、やはり目にした瞬間には、おおっと身を引き締めてしまうもの。

千体のうち、平安期創建時のものが124体、そのほかが鎌倉期の再興のときに16年かけて作られた像らしい。

慶派のみならず、院派、円派など、多くの仏師が携わった大事業であったようだ。

何人もの仏師の手で作られたのだから、当然、見比べてみれば微妙に表情が違っているのに気が付く。

眼の開き加減からや目尻の上がり具合、頬の膨らみ、法衣のひだの垂れ模様、合掌した手の位置、、、。いくら眺めていようが、見飽きない、見飽きない。

千体のほかに、中央には「中尊(ちゅうそん)」と呼ばれる国宝の観音座像。丈六なので、座っていても像高が3メートルもある。

湛慶の作という。当然、鎌倉期の再建時のものなわけで、清盛が後白河院のために三十三間堂を建てたときには、まだいなかったということか。

真ん中にこんな大きな観音様を座らせたものだから、余計に千体の観音様が窮屈になったんじゃなかろうか。

千体の観音様の前には、観音二十八部衆と風神雷神の計30体の仏像が居並ぶ。

いずれも鎌倉時代の作。なるほど、玉眼を用いた彩色像で、躍動感ある肉体美は鎌倉彫刻ならではの迫力である。

風をため込んだ袋を肩に担いだ風神像は、顔がイノシシのようで嚙みつきそうな表情をしているし、でんでん太鼓を背負った雷神像は、髪の総毛を逆立てて威嚇している。

壇上に整列している観音様の物静かなたたずまいと比べると、ほとばしる熱量をもっている。

古代インドに起源をもつ神々という二十八部衆も、穏やかな吉祥天などは別としても、他の像は風神雷神に負けないくらいの怖い顔。

自分たちが観音様を守っているのだ!という自負がみなぎっている。

10時から観音経の読経があるという。時計をみると、あと20分時間があった。

それまで障子の縁にでも座り込んで、他の参拝者の邪魔にならないように観音様を拝んでいようかと思って場所を探してみると、一カ所、やけに凹んでいる場所があるのに気が付いた。

僕と同じく、縁に腰を掛けた人の跡だとわかるのだが、なぜここだけがひと際すり減っているのだろう?

そう不思議がりながら、その場所に誘われるように座ってみて、その訳がわかった。

目の前には、阿修羅様がいた。

なるほど、興福寺の阿修羅像があまりにも有名なおかげで、「阿修羅」の名に惹かれるようにこの前に陣取る人がいるのだろう。

解説には『古代ペルシャゾロアスター教起源という代表的な護法の一尊』とあった。

僕がぼうと見惚れていると、前を通り過ぎようとした若者が、「あ、阿修羅やん!」と気が付いた。

チャラっとしたこの若者にさえも、興福寺の阿修羅像は知られているのだなあと感心していたら、「ほら、キン肉マンの!」と、連れに相槌を求めた。

なんだ、漫画か。

観音経を遠くに拝聴しながら、冷たく澄んだ空気がとても気持ちよかった。

聴き終えて、存分に観音様を眺めまわして出口に向かう。

千体の観音様の並んだひな壇の最後の角まで来て、直角に折れる。真横に行くと、一番端の観音様はツバが届くほどの近さだった。

手を伸ばそうと思えば触れるくらいで、どの手と握手しようがより取り見取りだ。しないけど。

はたとはるか向こうを見渡せる隙間があることに気付く。ちょうど、観音様の列と列の間が、空間を切り取ったように突き抜けている。

そんな位置から向こうを眺めるのは壮観だ。なにせ、横に観音様が乱れなく100体も並んでいるのだから。

きれいに植林された杉林のような観音様を見つめながら、ふと、これまでの地震でよくも倒れなかったものだと不思議に思った。

すると、まるでその疑問を待っていたかの如く、観音様の裏手の回廊に三十三間堂の建築構造の解説があった。

気持ちを見透かされたようなそのお手回しの良さに舌を巻いた。

解説によると、

『基礎となる地盤に、砂粘土を何重にも層状に重ねて地下振動を吸収する「版築(ばんちく)」が用いられ、軸部の柱や長押は、揺れを生じることを予測した構架になり、板壁を板木横に用いた羽目板として、土壁面積を極力少なくするなど、種々な工夫が施されている』とあった。

なんと、揺れに対応した建物全体の軋みを分散する工夫だけではなく、地盤からして免震工法の知恵があったのだ。

つまり、お堂が地面に固定されてなく乗っているだけで、いわば、砂と粘土のミルフィーユの上に建つ、足腰の柔らかいお堂というわけ。

だから、地震が来ても、地べたがぐにゃぐにゃして、お堂はまるでバランスボールの上でふらふらするように揺れを吸収する仕組みになっている。

その姿を想像しただけで、先人の知恵に脱帽した。いや、打ちのめされたと言っていい。

そりゃそうだ、大地震は何度も京都を襲っている。その経験を生かしていないわけはないのだ。

なるほど、三十三間堂を建てた時代、京都にあったいくつもの大建築は、地震や落雷、火災等の被害を受けて倒壊、焼失していた。

法勝寺の蓮華蔵院(九体阿弥陀堂)や八角九重塔(80mもあった)、勝光明院(平等院鳳凰堂に似せた阿弥陀堂があった)、得長寿院(こちらも千体観音堂だった)等々、どれも建築後、数年数十年を経たくらいで姿を消したらしい。全然知らなかった。現存していれば、間違いなく京の名所に列挙されていたであろう。

それらを失くした反省を生かして、この三十三間堂は建てられたわけだった。

地震対策は出来たとして、火事はどうだったのだろうかと思ってみたら、実は、創建後約80年ののちの1249年(建長元年)、市中からの火災によりお堂は焼失、その後、1266年(文永3)に再建されたものが現存のお堂らしい。

おや、その時、観音様はどうだったのか?、一緒に焼かれなかったのか?

僧侶たちが運び出したと言っても、木像仏ゆえに軽くはないし、破損損傷もしたであろう。そういう歴史も経て、今の三十三間堂が存在しているのか。

建築云々の解説に並んで、浄瑠璃の『棟木の由来』という演目も紹介されていた。

歌舞伎では『卅三間堂棟由来(さんじゅうさんげんどうむなぎのゆらい)』というらしい。

これは、名の通り三十三間堂が舞台で、お堂の棟木に使われた柳の木の話。

棟木に使われるほどなのだから、柳の木というのは大きく育つものなのだろう。

柳の木には、木の精が宿っていて、平太郎という男と夫婦になり子をもうけるのだが、木が伐られるときに母子の悲しい別れがあるという物語。

こういう筋書きは、『葛の葉』に出てくる白狐とか浄瑠璃の大道のようだ。

外に出て本堂の正面に立つ。

長すぎて、全部が視界に収まらない。

鎌倉時代と伝わる、法然塔。

極楽往生の信仰を示す「南無阿弥陀仏」の名号が刻まれている。

庭園の南までやってくると、本堂全体がよく見えた。

地上16メートル、奥行き22メートル、南北120メートル。和様、入母屋造りの本瓦葺き。

端から見れば、一点透視図法を描く手本のような、はるか先まで続く軒先や廊下の直線は気持ちいいほどだ。

内陣の柱間が33あることから、三十三間堂の名が付けられているのだが、それだけでなく、観音様がその身を変化させる三十三身にも所以があるのは当然だろう。

装飾も質素に思え、禅宗かと間違えそうな無骨さの外見。中のきらびやかさなど忘れそうだ。

そうは言っても、創建時は極彩色の装飾に彩られていたようで、観音浄土を想わせるものであったらしい。

東に面し南北に長い。南面でないのは、この向きでしか建てられなかったのか?、もしくは、後白河院の居住が東側だったから、そちらを正面にしたのだろうか?

境内の南側の寺域の境を仕切るのは「太閤塀」。

「天正十六年八月大ふつ殿瓦」とヘラ書きされた瓦があるという。太閤秀吉の建てた方広寺大仏殿は、今の京都国立博物館一帯にあった。

つまり大仏殿方広寺を建てたときに、塀という境界線を引くことで、ここ蓮華王院三十三間堂も方広寺の内だと差し押さえられたようなものだ。

ここを南限としたのだから、方広寺は相当に広い敷地を誇った寺院であったのだろうな。

通し矢の射場は、本堂の西縁。全長(小口から小口まで)約121m。矢はそんなに飛ぶものなのか、とあらためて驚いた。

江戸時代、24時間も矢を射続ける「大矢数」という種目があった。紀州の和佐大八郎という青年が残した最高記録がすごい。

一昼夜で13,053本放ち、うち8,133本を通したというのだ。まる一日中、1分間におよそ9本発射し続けた計算になる。どれだけ強靭な肉体なのだろうか。

吉川英治『宮本武蔵』の中で、武蔵は吉岡伝七郎とこの三十三間堂で決闘をしている。

この時も武蔵は、約束の刻限を過ぎてやってきて敵を焦らしている。心理作戦は武蔵の常套戦略のようだ。

伝七郎を一刀のもと鮮やかに打ち負かした武蔵は、この西縁を北へ去っていくのだが史実は定かではない。

売店で、頭痛除けのお守りが売られていた。偏頭痛もちの僕としては、迷わず手にしてしまった。

後白河上皇ご自身、頭痛が持病だったらしい。もともと、その頭痛平癒を祈って建立されたのが、この三十三間堂なのだという。

お堂の完成によって上皇の頭痛が治られた、その所以で民間では「頭痛山平癒寺」という寺号で親しまれている、としおりに書かれていた。

今は僕の財布の中にある。

奉拝 大悲殿 蓮華院。三十三間堂の名は、印判にしかない。

(つづく)

最新の画像[もっと見る]

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

-

2019 劇場鑑賞映画マイベスト10

5年前

2019 劇場鑑賞映画マイベスト10

5年前

-

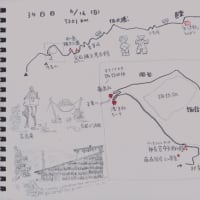

ひとりで気ままなぶらり旅へ。

6年前

ひとりで気ままなぶらり旅へ。

6年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます