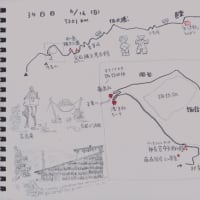

旅行3日目。

ラサで初めての朝。

窓から見た空は澄みきっていた。なんか今、この空が自分だけのものになっているような気がして嬉しくて仕方がなかった。

朝食バイキングを食べて来てから、処方された薬を飲む。けっこう多い。

9:00にロビーでNさんと待ち合わせ、タクシーでポタラ宮まで向かう。料金は100元。

ポタラ宮の敷地内に入るのには、まず西側の検問から。

そこから予約券を取りに行く。予約券の受付所は、シーズンだと相当な列になるそうだが、まだ4月のこの日はそうでもないらしく、今日なんて全然並んでいなかった。おかげですんなり取れた。取りにくい時期など予約券を取るだけでも別料金がかかるというくらい人気がある。それもこれも、2007年に青蔵鉄道ができてからポタラ宮に来る観光客が格段に増えたらしい。

ポタラ宮の足元を歩く。これからここに入れるのかって感動もひとしお。目の前を、マニ車を回す巡礼の信者がポタラ宮の周りを時計回りに進んでいく。

ここで簡単にポタラ宮について。

ここはダライ・ラマ法王の住む、いや住んでいた宮殿。「ポタラ」とは、サンスクリット語のポタラカ(potalaka)。観音菩薩が住むという山の名前だ。つまり、日本でいう補陀落山のこと。宮殿が山の上にあるのは、天に近いからだそうだ。

第33代王ソンツェン・カンボが吐蕃を統一。1300年前の7世紀に建てた。はじめは999室。後から順に建て増しし、だいたい500年前に現在の13階建て1500室になった。建物自体の高さ、115m。ラサの標高が3650m(3700mとも)なので、ポタラ宮のてっぺんは富士山(3776m)とほぼ同じ。赤い宮殿には歴代ダライラマの像があり、白い宮殿ではダライ・ラマ法王が事務処理を行っていた。

(ま、先を急ぎますので、あとの不足のところはご自分でお調べくださいな。)

そのあとに入場券を買う。100元(5月からは倍の200元)。

いよいよ中に入ると、そこにもまた検問があり、厳重極まりない空気。水、ライター、液体類の持ち込み禁止。まるで飛行機並みだ。横を見ると水筒みたいな荷物を持っている人がそのまま通されていた。 ←こういうやつです。

←こういうやつです。

あれは?と思っていると、Nさんが「信者の持参する燈明用の油はOK!」と言う。あの中に入っているのは燈明用のバターだと言う。ただし、以前はヤクのミルクから作ったものを持ってきたが、今では植物油だそうだ。だから実際にはバターではない。ちなみに信者の入場料は2元と格安。なぜならば彼らは観光客と違ってきちんとお布施をするからだそうだ。予約も不要。なるほど、人数制限のわりには混み入っているわけだ。だからと言って信者の振り(つまりチベット人の振り)をしようにも、観光客か信者かは顔を見ればわかるそうだ。

ポタラ宮に足を踏み入れると、こことか、

こことか、平山郁夫の絵で見たアングルだ!と感動しきり。

|

平山郁夫チベット素描展 (1977年) |

| 平山 郁夫 | |

| 朝日新聞社 |

↑これです。

この本、絵は素晴らしい。だが、ダライ・ラマ14世の亡命を「反乱」とか「逃げた」とか表現しているのが気に入らない。さらには「寺々の文化財がとても大事に保存管理されている。世界の文化財として、中国の文物管理の姿勢がはっきりとわかる」とも書いているが、本気なのか?と疑ってしまう。あれだけ古刹寺院を破壊し、ラマ僧を迫害した中国政府なのに。日中友好協会のお膳立てでチベット入り(1977年)したとはいえ、こういうのを提灯持ちと言うのだ。日本人に例えれば、もし終戦後のアメリカが日本を自分のとこの州のひとつにし、皇居をこのように観光施設として見世物にしていたとしたら、心ある日本人はどう思うだろう?

中国政府は「解放」というが、やはり「侵攻」によって奪い取ったものなのだ。

|

チベット―田村茂写真集 (1966年) |

| 田村 茂 | |

| 研光社 |

平山画伯が同行した代表団を12年さかのぼる1965年にチベット入りした写真家の田村茂氏も、随分と中国政府寄りの文章を書いている。訪問は自治区成立の一か月前のこと。「革命」によって「解放」された現地チベット人と解放軍兵士の交流をほほえましく取り上げ、ダライ・ラマ統治時代を弾圧された暗い時代として紹介している。あとがきで、「チベット人民の喜びがまさに最高潮に達している時であった」とその興奮を記している始末だ。周恩来の言葉として「中国は言った事は実行する国であり、言った事を実行しないのは日本政府でありアメリカ帝国主義である」とまで書いているに至っては、お先棒を担がされているのに気付かない危うささえ感じた。まさか、当時の日本人全体のチベット認識はこんなものだったのだろうか?とおののいた。

ま、そういう気持ちはラサでは口にできないから黙っている。

この外壁の白は、ペンキにミルク、ハチミツも混ぜているという。べた付くので着きがいいらしい。厚いところになると2.5~3mの幅がある。そのくらいの強度がないと、あの大きな建築物を支えきれまい。

赤茶色の壁は、白馬草という太い藁のような乾燥したものを束ねてある。こっちは逆に軽量化の工夫だ。その草は標高3000m以上でしか採れないらしい。

と、いよいよ建物の中へ。

その両脇には四天王が居並ぶ。

ここからは写真撮影禁止となるので、画像ははここまで。

中は暗い。窓から明かり取りをしているくらいで、基本照明はない。いや、あったか?もう忘れました。だいたい、もうすでに僕はへばっていた。そりゃ昨晩は高山病でうんうん唸っていた上に、ただでさえ慣れない高地。疲れるのも無理もあるまいよ。おまけに建て増しを繰り返したために各階のフロアは高さが均一ではないし、通路もくねくねしている。だから、歩きながらNさんにいろいろと説明を受けたものの、肝心なことが抜けていたり、メモとることさえやめてしまったりは、どうかご勘弁。

はあはあ言いながら広場に出た。窮屈な通路から解放されて、少し息をついた。

ここは歓楽広場という。12月に演劇があり、ダライラマが7階から観覧するのだという。これから白い宮殿の中へ。入り口の階段は三つに分かれていて、左が上り用、右が下り用、そして真ん中はダライ・ラマ法王専用となる。

白い宮殿では、ダライ・マラの執務室や寝室や、当時としては超モダンなバスルームもある。本人が帰ってくれば、僕らのような庶民は二度とここには立ち入れないのだろうな。

赤い宮殿では、トルコ石やヤマサンゴで豪勢に飾られた歴代ダライ・ラマの霊廟を次から次へと見学。皆さんミイラになって祀られている。目を凝らすと確かに中に居られるのだ。ただ、6世だけはない。暗殺の噂もあり、遺体がどこにあるのかさえわからない。河口慧海も著書の中で、13世以前のダライ・ラマはたいてい若い頃に側近によって暗殺された、と書いている。そんな中、5世の霊廟がやたら大きかった。Nさんはニコリと笑いながら、この人は生前に作ったからね、と言った。

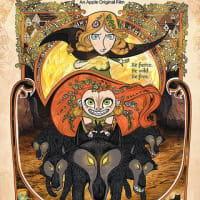

きらびやかな霊廟よりも、僕が惹かれたのは立体曼荼羅だ。東寺の講堂に居並ぶ巨大仏像群とは違い、大き目のテーブルに作り上げられた、直径3mほどのメリーゴーラウンドのようなものだ。曼荼羅とは魔除けという。真ん中にホトケ様の住む宮殿があり、その外側(悪い世界)を、二河白道に出てくるような餓鬼や猛獣たちがとても凶暴な顔つきをしながら時計回りに廻っている。律義に時計回りを実践している時点で、すでにホトケ様の僕ではないかと思うのだが、それはそれ。気に入ったのは、その獣たちの表情がとても生き生きとしているのだ。むしろ可愛いとさえ思った。日本の寺院でも四天王に踏みつけられている餓鬼が「どひゃあ」っていい感じでやっつけられている像が多いが、それに共通する愛嬌なのだ。

ほかにもいろいろと見たが、もう、登山しながら洞穴に終いこんだお宝探検の気分でいっぱい。

途中、下を見下ろせるバルコニーのようなところで休憩。

正面にポタラ宮広場。歩く人は蟻んこほどの小ささ。動画の最後、右側(西側)にちょっとした丘がある。そこは薬王山といい、薬王寺が建つ。かつてはここで皆がチベット医学を学んでいた。Nさんはチベット医学は当時世界最高峰だったみたいなことを言うが、明治後半にラサ入りした河口慧海が、チベット医学の時代遅れを嘆いていたことを僕は知っているので、ちょっと信じきれない。慧海の滞在した当時は、適切な診察や投薬よりも、祈祷やまじないのような治療法が横行していた。そのおかげで俄か医者になってしまった慧海が、腕のいい医者として評判を上げる結果になるわけなのだが。

いつの間にか出口に。

宮殿内の観光を50分以内で済ませて出なくてはいけないので、駆け足で終わってしまった。時間をみると50分ちょいと手前。Nさんの時間配分も手慣れたもののようだ。

ポタラ宮の出口は裏手になる。遠くに見える草原は夏には青々と繁り、ラサの空気を造る。

ゆっくりと下まで降りた。壁には大きなマニ車が並んでいた。ポタラ宮の周りも巡礼の信者が真言を唱えながら、マニ車をくるりくるりと回して歩いている。

五体投地の女の子がいた。撮らせてもらったうえで、1元の駄賃を渡した。おそらくこの子は、こうして日銭を稼いでいるのだろうと思った。

正面の広場に向かう。

そこからのポタラ宮の景色を見ましょうとなった。歩いていると、広州ナンバーのバイクを見かけた。え?随分と遠いじゃないか。成都からでもラサまで4日かかるというのだから、1週間以上かけて来たんだろうとNさんは言った。ちなみに、成都からラサまで五体投地をしてやってくると4か月かかると付け加えた。

五体投地でやってくると言えば、『ラサへの歩き方』という映画がある。(2016年公開)

映画『ラサへの歩き方~祈りの2400km』予告編

チベット東部のカム地方に住む家族が、1,200km離れたラサまで五体投地でやってきて、さらに西へまた1,200kmものカイラス山まで巡礼をするロードムービー。フィクションでありながら、出てくる人物は実際の現地人で素人、ゆえに信仰心は本物なのだ。言っちゃあなんだが、一年もの間、ただずっと五体投地をするだけの映画だ。だけど、その間に老人は死を迎え、嫁は出産もし、その家族の生き様をまざまざと見せつけられ続ける。なんでそこまでして?と思いつつ、目が離せなかった。思えば、僕のチベット行き願望はここから始まったのかもしれない。

広場までくると、ポタラ宮全体像がよくわかる。

そばの池越しからのポタラ宮も涼し気だ。

広場の向こうの端には、こっちの端からもよく見えるくらいデカい、中国政府の指導者の看板がでーんとそびえるように建っていた。

そして、広場の南には、ポタラ宮と向かい合うようにして、2002年に建てられた「解放記念碑」。当時の江沢民国家主席に筆による、西蔵和平解放記念碑、の字が浮かぶ。碑はエベレストを表現しているという。世界最高峰さえも手に入れた、ということでしょうか。その前には、躍動的な解放軍兵士と、新しい時代の到来を喜ぶ農民の姿。・・なんでしょうね、たぶん。知らんけど。

(つづく)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます