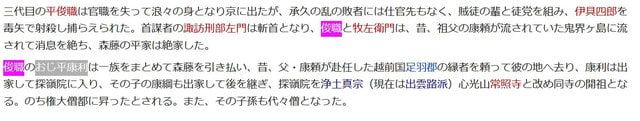

天女伝説のあった余呉周辺の近江国湖北地方には多々伝承があり「近江と高天原」(国立国会図書館デジタル)に、出雲国と湖北平野の関連性が書かれていた。

出雲での伝承を湖北の風景とオーバーラップさせて、湖北の伝承となっていることを示唆しているようであった。

出雲国と近江国湖北。

===*===

石見国はもともとは出雲国でもあったようだ。

その石見国には、清原姓の「久利氏」がいた。

コトバンクの「久利氏」によると

「中世石見の国人領主。本姓は清原氏で,平安末期以後石見国邇摩(にま)郡久利郷を領し,久利氏を称した。清原氏と久利郷とのかかわりを示す史料的初見は,1063年(康平6)清原頼行を久利郷司職に補任した石見国司庁宣で,以後清原氏は久利郷をはじめ,仁満,雨(天)河内,佐摩各郷を領有した。

清原(久利)氏は鎌倉幕府成立とともに御家人の列に加わり,あらためて久利以下4ヵ郷地頭職に補任されたものと思われる。中世の久利氏は佐摩氏,仁満氏などの1ヵ郷地頭を分出するとともに,本領久利郷においても赤波,市原,鬼村などの小地頭(一分地頭)を分出,これら庶子は久利惣領からの独自性をもって南北朝内乱に参加していった。 」とある。

===*===

石見国の清原氏(久利氏も含む)だが、その名前が本流の清原頼業へと続く系一部が似ている。

清原頼行 1084年

清原近俊 1084年

清原正宗 1084年

清原則房 1084年

清原長房 1147年

清原行房 1169年

「頼」「俊」が通し字の可能性もあると思う。

正宗以下は石見国に居住した系からの家族・親戚と思われる。

上記の系図一覧の中の清原定隆「石見守」とあるのも見える。

その本流の清原氏から分かれて派遣されて、そのまま石見国に一部が居ついたのではないだろうか。

===*===

江州中原氏(近江国御家人井口中原系図)も、清原氏も「天武天皇ー舎人親王」から始まっている。

ここに、何らかのヒントがあるように思えてならない。

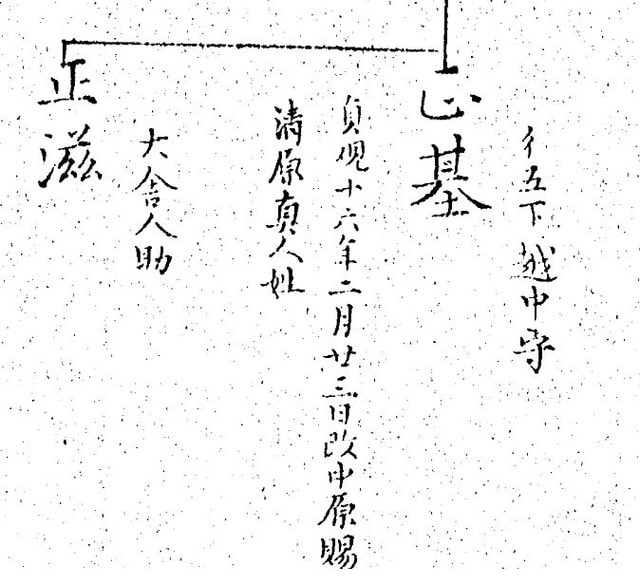

近江国御家人井口中原系図の前半に中原から清原真人となった人物がいる。「清原真人正基」である。

この人を調べてみると、

中原氏から清原氏になった人物とは反対に、清原から中原に養子として入ってきたのが

いつも気になっている「清原祐安〈有安〉=中原祐安」である。

この人物の子孫が後に九里氏と関わる「浅小井深尾氏」と関係があり、出納家として続いてきたように思う。

祐安ー職国(=長兼)だが、他にも兄弟などはいなかったのだろうか?

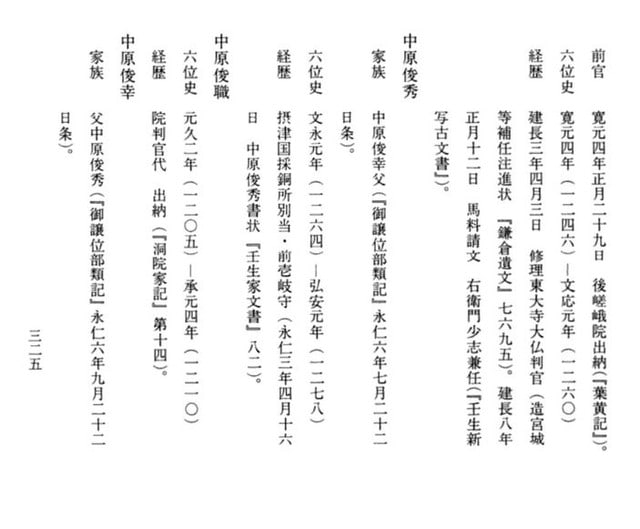

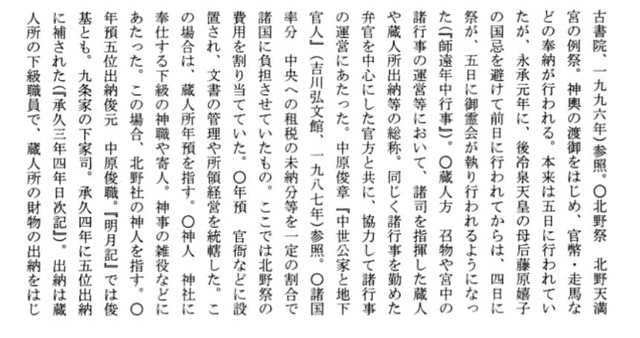

この名前の「職」が反転して後ろについている「中原俊職」はコトバンクにも東京大学のDBにも出ていたのでmemoしておきたい。

コトバンク

生年:生没年不詳

鎌倉時代の官人。承久2(1220)年に後鳥羽院の主典代としてあらわれ,以後,蔵人所出納,後堀河院の主典代・別納所奉行などを務める。もと源実朝の家司であったといわれており,京都に活動の拠点を移してからも,積極的に武家とかかわったようである。

(本郷恵子)

web情報を集めた結果以下のような系図となったが…正確ではないかもしれない。

?中原頼季 ー 康頼 ー 康基 ー 清基(叔父は中原仲康)・ 俊職(=俊基)(叔父は平康利)ー 職兼

wikipediaには以下のようにあるのだが、別人か間違っているのではないかと思う。

承久の変 以降も活躍を見ることができる。

===*===

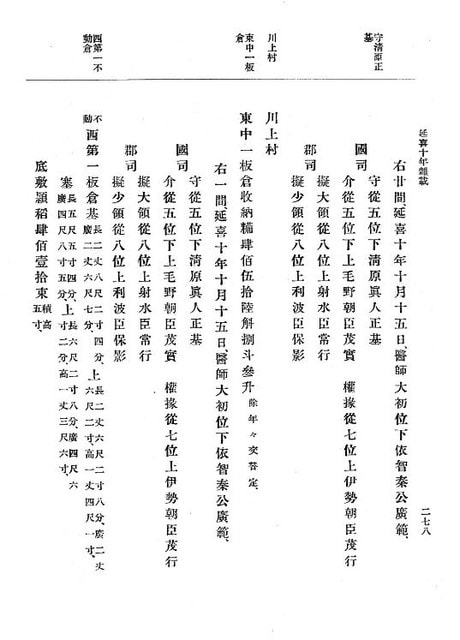

出納の中原俊職は、1234年頃まで文書で活躍が確認できる。

俊職ー職兼の部分は藤原定家の明月記の中にあるので正確と思う。

俊職は「俊基」と同一人物である。

という事は、清基の息で合っているのかもしれない。

さらに九条家の下家司という事は、九条家の政所別当であった清原頼業の下で働いていて、その弟である祐安の養子となった可能性や、出納家として活躍できるように取り計らったのかもしれないという可能性も感じるのである。

文書を見ても、優秀であり活躍していた様子が見えるのである。

…もしかすると、この俊職が職国の義理の兄弟であったり、その周辺にいたかもしれない。

気になる中原俊職=俊基!!

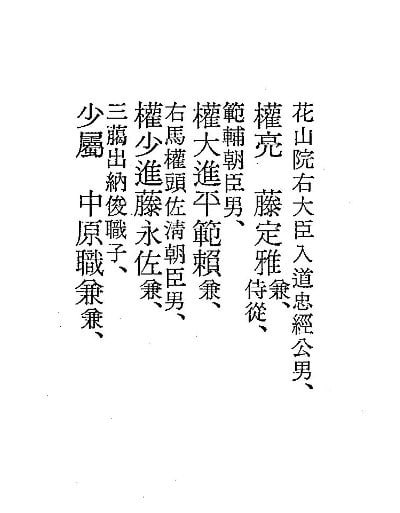

さらにこの系(頼季の系)は、中原致時ー貞清ー頼成ー頼季ー康頼-康基-俊基(俊職)となり貞清は師任と兄弟となる。

但し、名前に「清」とあり、また「師」も付いていないことからも、清原氏からの養子とみることもできるのではないだろうか。

役職も穀倉院別当としても活躍しており、其の穀倉院別当はのちのち清原頼業も担当となるのである。

もっとも中原師顕も同じ役職についてはいるため、必ずしも清原氏が担当と言う訳でもないとは思う。

===*===

清原氏と江州中原氏は、近い関係であったのではないだろうか?

中原氏と清原氏の接点であったといえる系が、後に江州中原氏とつながりを持ったのではないだろうか。