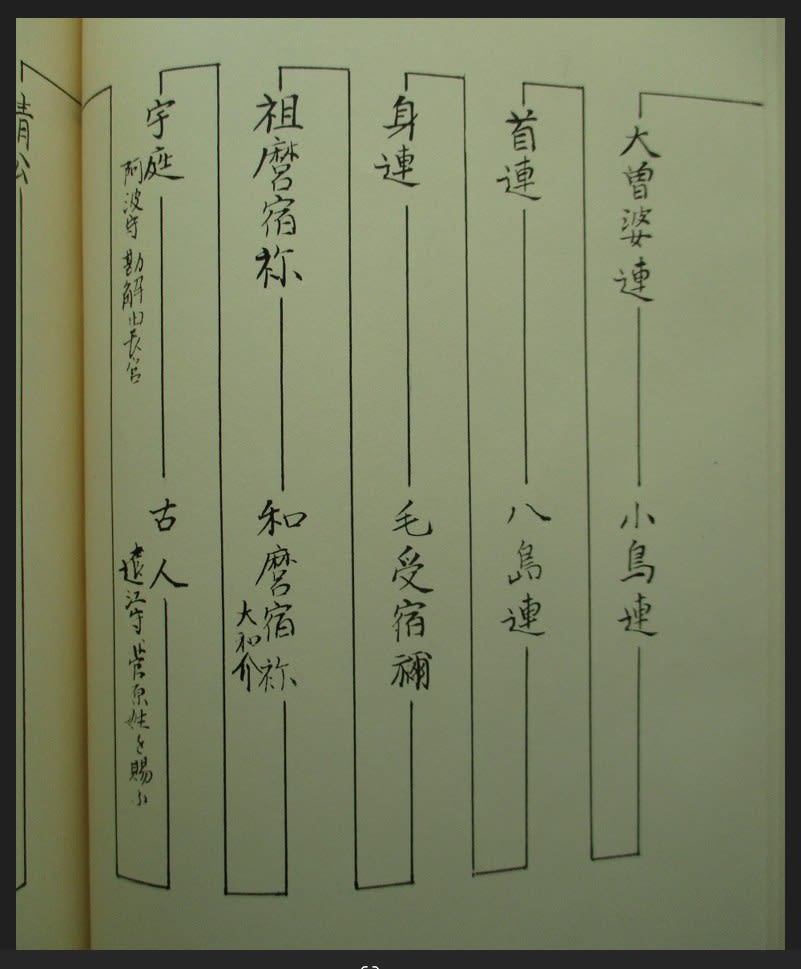

菅原姓 佐々系譜

餘語右衛門大夫菅原入道梅哲 先祖は江州 餘語庄人

佐々加賀守一義 京極高次の家臣とある。

京極高次の分限帳に【九里】の名前が載っている。

さて【久利・久里・九里一族】の本のなかの

菅原氏との関連部分によると、久利民部真利 が出てくる。

上記のページには

『北岡城は,秦久利の居城でした。秦久利は,菅原道真公によく仕え,菅公も文学の才のありました秦久利を愛し,親交があってしばしば城を訪れました。

秦久利は,老いて1女のみであったので,菅公がこれを憐れみ,族子をおくって家を継がせ,その名を久利長門守といいました。・・・』

とある。

龍燈院と菅原道真にも秦久利が登場する。

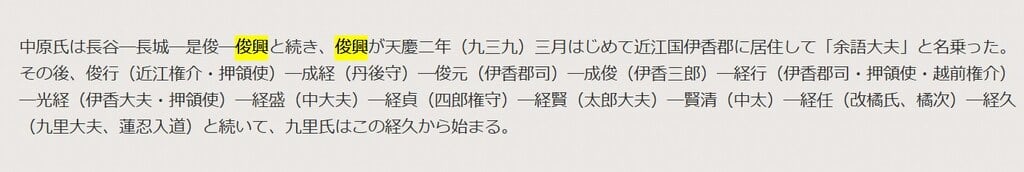

佐々氏の系譜の中に江州の餘語庄人であったと記載があるが、その【餘語庄】は、中原が住んでいた所なのではないだろうか?

以前書いた自分のブログからだが、此の中原俊興(余呉大夫)は、実は、秦久利の関係者?なのだろうか?

秦氏は機織りの技術を日本に伝えたではないか。

餘語の『ご』は、余【呉】とも書くように呉国と関係がありそうだと思う。

羽衣伝説も絹の織物が登場する物語であるように。

此の俊興の父是俊の役職に『織部少允』と見える。

織部司の許で働いていたのではないだろうか?

頭・助・大允・少允・大属・少属…

織部司 ↓

この父の名前に『是』という文字が含まれているのも、菅原氏の【是善】から来ているのではないかと思われる。

菅原道真903年没で、俊興『住近江国伊香郡』の記載が天慶二年(939年)。

さらに遡り、長城の註を見ると『太宰少監』とある。

菅原道真の左遷の様子は、wikipediaによると『昌泰4年(901年)正月に従二位に叙せられたが、天皇を廃立して娘婿の斉世親王を皇位に就けようと謀ったとして、1月25日に大宰員外帥に左遷された』とある。

それに追随していった者に中原長城がいたのではないだろうか?

そう思って、中原長城を調べてみると、それ(左遷)以前に太宰に赴いていた人物であったことが分かった。

筑後国司が殺されたという事件があり、事件を収めるために中原長城が兵を連れて筑後へ行くという事のようである。元から大宰府に居たのだろうと思う。

同じ文書内に菅原宗岳(菅原善主の息)が登場し、判官巡察弾正菅原宗岳が事件の糾明のために大宰府へ派遣されたそうだ。

菅原道真が845年生まれで、此の事件が元慶七年(883年)なので、38歳の時の事件となる。

さて、中原の系図を見ると讃岐に関係する人物が二人いたことがわかる。

弘宗王と中原長谷(長城の父)である。

弘宗王は讃岐権守、中原長谷は讃岐権介である。

長谷の息の【月雄】にも讃岐権掾とある。

それら註と秦久利は、何かしら関係があるのだろうか?

近江国の中原氏も依知秦氏と婚姻関係や養子縁組はあったのではないかと想像もできる。

つまり、近江国の湖北の中原氏は、秦氏の血も入っているのではないかと思うのだ。