もう、どの分類に入れたらよいのかがわからず、毎回違うカテゴリーに入れてしまっている。

分類することが苦手なので、図書館司書にはなれないなぁと思う。

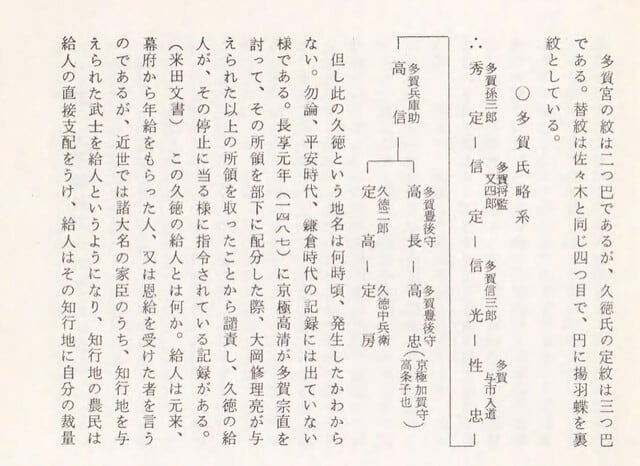

さて、来田文書に「久徳(きゅうとく)氏」が登場していた。

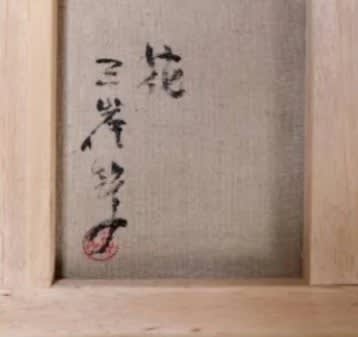

「久徳史」

久徳定高

この本には、鎌倉時代の久徳氏については書かれていない。

そもそも存在していなかった…ともいえるのだが、

私は、九里(くのり)であったのではないか?と思うのである。

その九里氏は佐々木氏の許にいたのだが、佐々木氏の中で京極と六角に分かれることとなり、九里氏自体もわかれたと見ている。

それは、和歌山の九里氏の系図に

とあるからである。

たぶん「佐々木氏に属しているが、六角と道誉(京極)に袖分つ…」という意味だと思う。

その後、和歌山の方の九里系図の弟(助泰)は「六角佐々木氏」につくこととなる。

この系図には書かれていないが、九里氏の兄(助遠)の系?か誰かは京極佐々木氏についたと思われる。

其の京極についた方の九里は、やがて六角氏のもとにいる「九里」と混乱させないためにか「久徳」を名乗り始めたのではないだろうか?

以上は仮想なのだが、私のなかでは九里と久徳は繋がっていると思っている。

多賀氏の中からも「久徳定高」が出ており、近江国の中原氏とのつながりも感じることも理由である。

六角佐々木氏についた九里と紀太氏(記田氏)とが共に活動し、紀太氏(記田氏)は伊勢の来田氏とつながりを持っていた。

ここまでは前にわかった事だが、

今回見つかった資料から分かった事は、

京極佐々木氏につき久徳氏となった系も来田氏とつながりを持っていた、という事である。

これは、偶然とは言えないような気がしている。

「久徳」という荘園の名を調べてみた。

一番大きそうなのが美濃国「久徳五箇荘」という荘園、その他は「郷」のようである。

そして一番古いのが「尼寺庄 」の中の久得(徳)であり、こちらは1192年建久二年である。

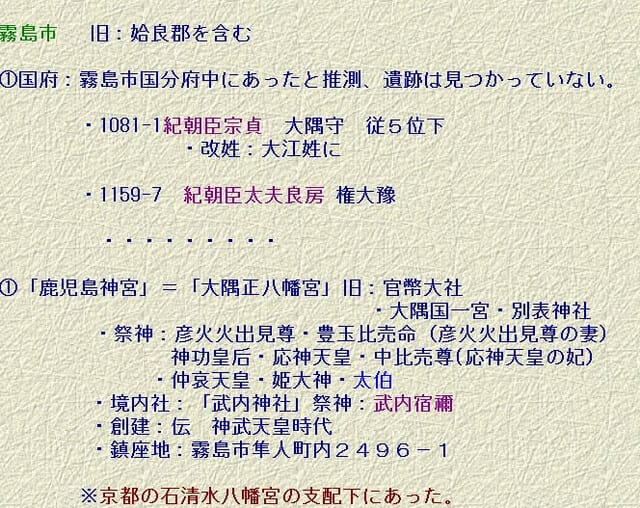

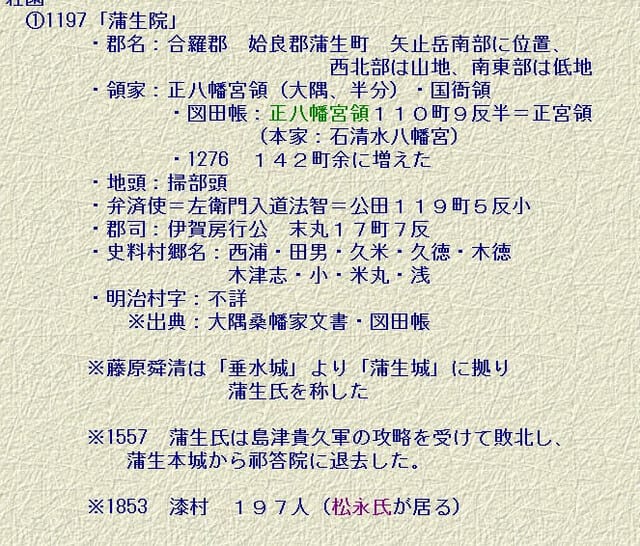

そして次に古いのが大隅国「蒲生院」という荘園(現在の姶良郡蒲生町 )で、1197年建久八年正八幡宮領となっている。つまり、紀氏と関係がありそうなのである。

この「蒲生院」があったのは合羅郡で、郡司は伊賀房行となっている。

(調所氏家譜の中に記載がある。建治二年1276年)

さらに、紀氏のルーツのページによると

http://zan35441.on.coocan.jp/sub11-4.html

蒲生院に関する図田帳というのが桑幡家文書にあり、其の桑幡氏を調べてみると「息長姓」という。

鹿児島神宮(大隅正八幡宮)の仕事に代々携わってきた 社家だそうだ。

http://www5.synapse.ne.jp/shinkodo/hayato/kuwahatake.html

息長姓…とは驚きだ。

宇佐から来たようだ‥‥という事だ。

息長清道は平清盛とも親交があったそうである。

息長氏と紀氏、そして紀氏と江州中原氏、

大事なことは、此の蒲生院の荘園の近くに上久徳・下久徳があった事! 木田という地名もあった事!

1452年に紀田兵庫莅申と、名前の読み方がわからない人物が登場する。(りしん?)

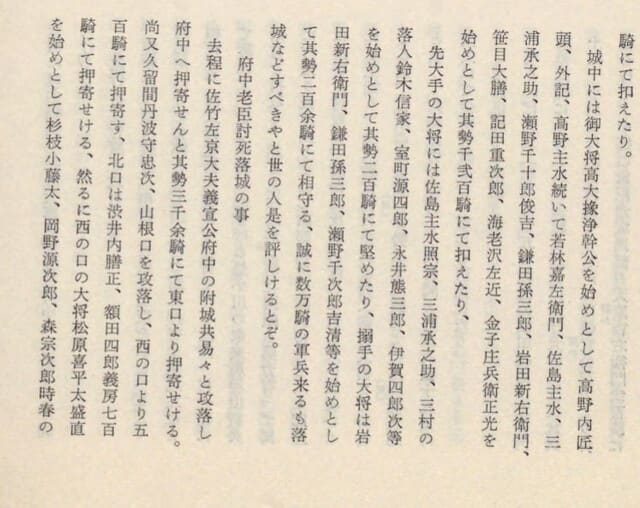

天正二年八月、府中城北の口の大将記田主殿義俊海老沢城主、城中には記田重次郎籠城す

キタ

http://saitama-myouji.my.coocan.jp/5-4gamou_9147.html

石岡市史 中巻

常陸大掾氏の幕下にいたとのことです。

此の石岡市史には、周囲の人の名前も出ていますので、それもキーワードに調べていきますと、

どのような立場であったかが、わかりそうに思えます。

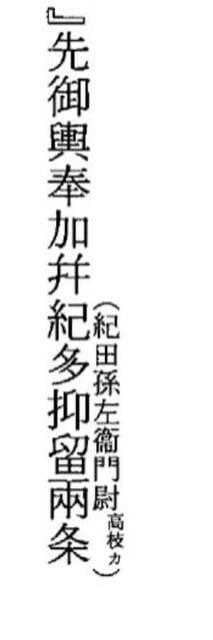

👆紀多・紀田・記田氏

同時代の「高枝」をキーワードにすると、 今木高枝(伊賀権掾)がでてきた。

姓氏家系大辞典 まず 一文字の「記」さん 美濃 本巣 他に 筑後に記氏がいた。

姓氏家系大辞典 キタ~キダ

https://dl.ndl.go.jp/ja/pid/1130938/1/31

紀田氏は紀太氏でもあり、記田氏でもあるのではないだろうか?

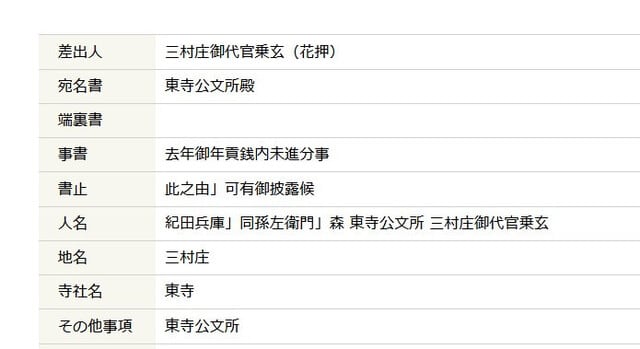

東寺 百合文書では

東大寺、相国寺、妙楽寺、と関係のある人物のように見える『記田高枝』

記田兵庫という人物もいたようで、高枝と同一人物かどうかまではまだわからない。

嶋郷と言えば、やはり九里の関係する土地と同じであり、九里種信の文書の「紀太蔵人」か?

もう一つ神戸市灘区に記田町がある。

元は「シル田」と呼ばれていたようである。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%98%E7%94%B0%E7%94%BA

石岡 記田主殿 とある。↓ 茨木県石岡市のよう。是非ご覧になってください!

https://www.city.ishioka.lg.jp/data/digital_archive/1581999847_doc_3_pdf

二段目二行目

記田主水守 👆

この記田重次郎がヒントとなることを願っています!!

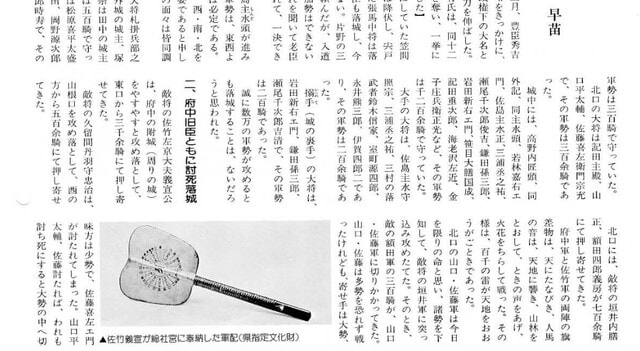

記田主水守・記田主殿 など、この高岡市の広報誌の記事を書いたのは岡田早苗様という方だそうです。

http://www.town.sotogahama.lg.jp/gyosei/gikai/files/201905_soto_gikaidayori_56.pdf

上の中にもお名前も写真もありました。が、コメントの方かもしれないので‥‥

九里氏に近いところにいらした記田氏。

私も気になりましたので、調べてみました。

以上が、本日分った事でした!

以前は神社があり…とのことで発掘調査がなされていなかった場所だそう。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230605/k10014090081000.html

✖印が邪悪なものが入ってこないように…とつけられたとすると、今でも通じる感覚で理解できる。

何処の国から来たのか、✖印。

それとも、他の記事にあったように魂封じ込めなのか。

https://www.sankei.com/article/20230605-ZLL3ND3C2NOKFPZEMNKLKLE4UE/

石棺が赤味を帯びていたことからも、辰砂かもしれない。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B0%E7%A0%82

調査、楽しみに待っております!!

柳原淳光 やなぎはらあつみつ

1541年生まれ 安土桃山時代の公卿 1597年没

という事は 、

柳原黄門様=淳光 登山の時には1576年 35歳

この柳原氏と共に【卿】と呼ばれている人物は

橋本家 橋本公夏の養子となった橋本実勝〈天正16年(1588年)横死して家系は中絶。〉

ではないだろうか?

公夏の本当の父は一条実久であった。

(鎌倉時代、一条家にも家司として仕えていた中原政経の一条家とは別カ?)

この橋本家は、西園寺公相の四男橋本実俊を祖としている橋本家である。

実勝の養子の実村の弟実清(梅園実清)は分家して梅園家の祖となった。

年代的に見ても、高野山文書に柳原淳光と共に名が登場しているのは【橋本実勝】ではないかと思われる。

・・・九里氏は鎌倉時代からそうであったように、日野家の被官である(家司・荘園管理)。

その日野氏から分かれた柳原家である。

また、橋本家も同様に西園寺家から出ており、西園寺の家司には中原清業がいた。

一条家の家司には中原政経がいた。(その一条家とは別かも知れない…)

これは、中原氏と九里氏つながりがあった事の証にもなるかもしれない。

橋本公夏の孫養子実勝に仕えていたのが九里兵右衛門となろうと思われるのだ。