大中臣朝臣公利、鹿島宮司となる(類聚符宣抄)…1007年(寛弘4年)

公利以下鹿島片岡に土着すとあり。

「萩原・片岡・荒原等の地区の人々が使った井戸です。今も水が湧き出ています。」とあり、だいたいの場所がわかる。

https://city.kashima.ibaraki.jp/site/bunkazai/50206.html

各地の片岡氏 http://www.myouji.org/MFDocuments2/kataoka.htm

http://yaminabe36.tuzigiri.com/ibarakikenou/hokota1.htm

『新縞常陸国誌』は下記のように記載している。

(1) 城主(新堀権守利氏)について…「大中臣民ナリ、鹿島大宮司公利ノ後ナリ、元弘ノ比ノ人、鹿島尾張権守利氏卜云、鹿島南篠ノ内、宮本郷ノ内、岡野、葺前、益田等ノ村ヲ領ス、又、元行ノ勲功ニテ、南郡吉景村地頭トナリ、彼地二移り住ス」

真板 マイタ 前田(まえた)の転訛なり。真名板の俎は洪水で洗い流された田畑を云う。全く違う意味である。新座、鳩ヶ谷、春日部、越谷、本庄等に存す。千葉県君津市三十五戸、市原市七戸あり。

一 大中臣姓真板氏 苗字にて上総国住人なり。中興武家諸系図(宮内庁書陵部所蔵)に「真板、大中臣姓」。吾妻鑑巻三十五に「真板五郎次郎経朝」。巻四十二に「建長四年十一月二十一日、真板五郎次郎大中臣経朝」。上総国山辺郡小西村(大網白里町)の日蓮宗信徒なり。本土寺過去帳(松戸市)に「妙言善尼・小西真板神五郎母・永正七年二月三日。妙円尼・小西真板二郎右衛門息女・九月四日」あり。小西村に日蓮宗正法寺あり、真板氏は現存無し。市原市潤井戸に七戸存し、日蓮宗泰行寺・光福寺あれば此地の出身にて、小西城主原氏に仕える。君津市内の真板氏居住地には日蓮宗寺院は無し。尚、武蔵国埼玉郡真名板村(行田市)の廃寺新義真言宗花蔵院は吾妻鑑の真板氏館跡と伝え、薬師堂門前に真板氏館跡の碑あり。全くの無関係で附会なり。

紙本著色三十六歌仙

切(頼基) 1 幅

佐竹家伝来。現存する最古の歌仙絵。

大正 8 年、絵巻から歌仙ごとの掛幅装となった。

大中臣頼基の肖像に略伝と詠歌を添える。36.6 × 59.9cm。

比 企 郡 川 島町白井沼 675

公益財団法人遠山記念館

https://www.tobunken.go.jp/materials/glass/23518.html

佐竹本【三十六歌仙絵巻】より

…中でも佐竹家旧蔵の上下2巻が最古最優の遺品であったが,1919年各歌仙ごとに切り離され,諸家に分蔵されるに至った。これを〈佐竹本〉と呼んでいる。男は束帯姿を中心とし,女は正装の女房装束姿で,その装束,姿態の変化に富んだ装飾美,細墨線で的確に描き出した顔貌表現が有機的に結びつき,生動感豊かな画面となっている。…

美しい ↓

https://bijutsutecho.com/magazine/news/headline/19333

http://idemitsu-museum.or.jp/collection/painting/yamatoe/03.php

なぜ佐竹本がバラバラになってしまったのか…の記事

http://www.arthajime.com/writers/?p=13430

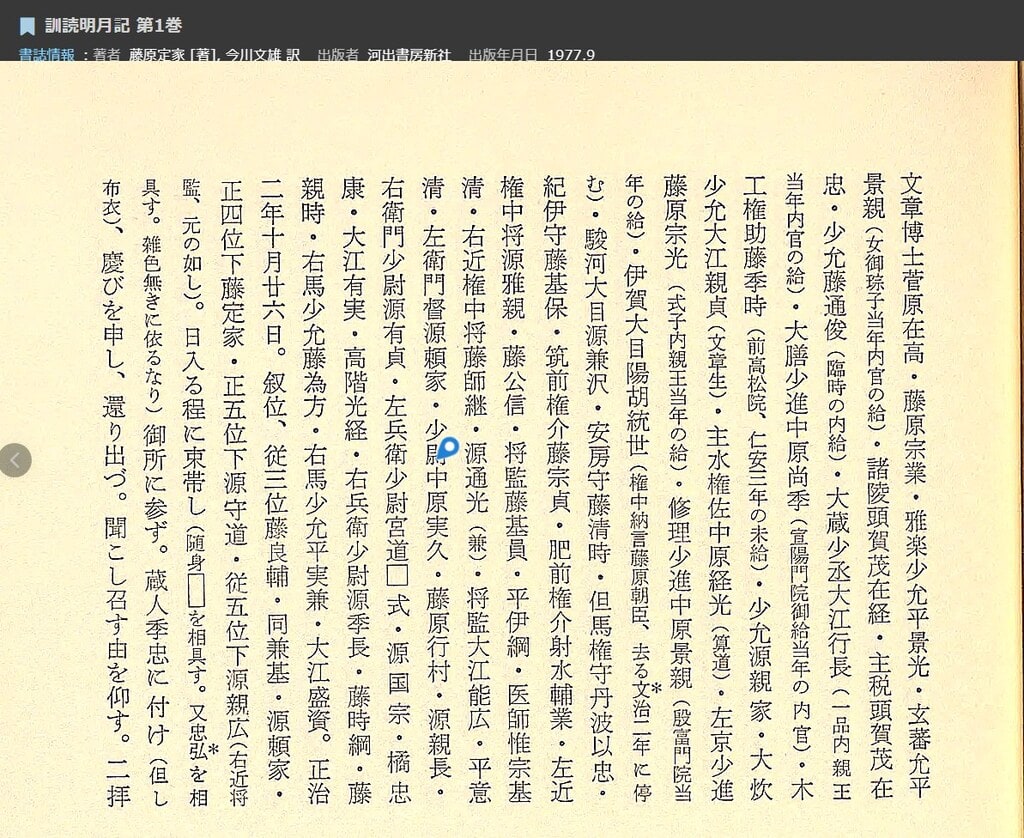

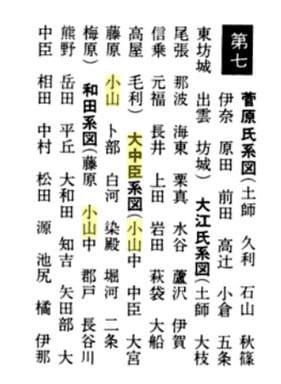

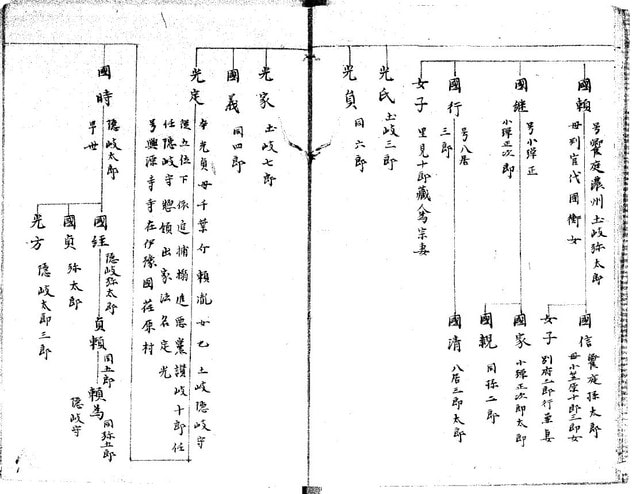

googlebooksより

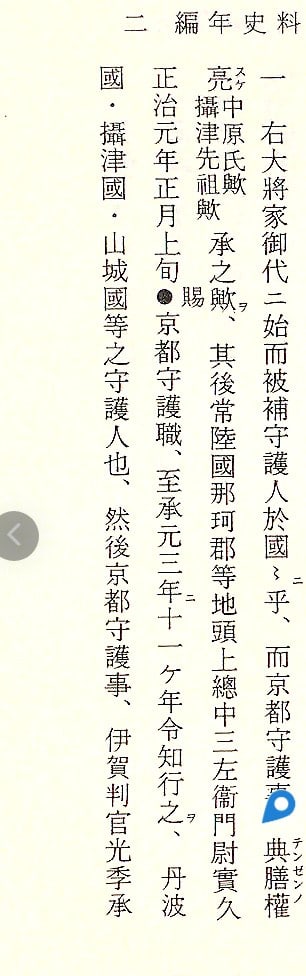

googlebooksより googlebooksより

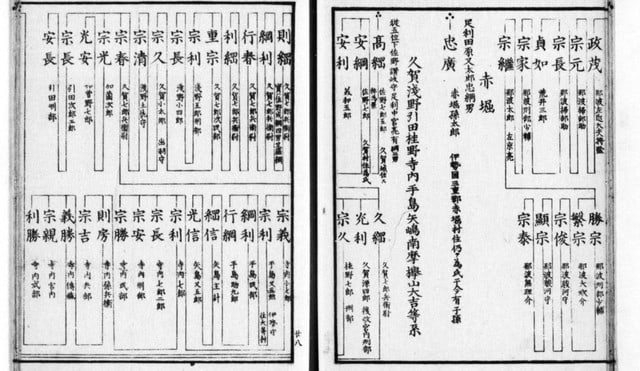

googlebooksより (諸家系図纂)

(諸家系図纂)