今日は、交通公園の路面清掃を終えた後で、久し振りに「基本練習」をしました。やっぱり、「基本練習」は、オートバイと濃密で深い会話ができるので、ツーリングに出かけるよりもずっと楽しいですね。

Today, after finishing the road cleaning at the traffic park, I did "basic practice" for the first time in a while. As expected, "basic practice" is much more fun than going on a tour because you can have a dense and deep conversation with the motorcycle.

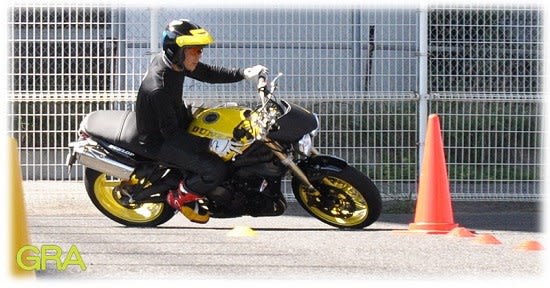

行なった「基本練習」は、ブレーキを一切使わずに、パイロンを目印に回転をする「サークル練習」と、9m間隔の二つのパイロンを使って行なう「Oの字練習」(180°×2)を、右旋回と左旋回でそれぞれ 2㎞ほど、時間にして合計 10分足らずでしたが、改めてオートバイとの会話確認ができて、とても楽しかったです。もっと複雑なコースでブレーキを使う練習よりも、「基本練習」はオートバイのライディングを上達させますし、「基本練習」さえ出来ないのに複雑でブレーキを使った練習はあまり効果的ではないと僕は信じています。

The "basic practice" I did was "circle practice" where you turn using a pylon as a marker without using the brakes at all, and "O-shape practice" (180° x 2) using two pylons 9m apart. It took about 2km each for right and left turns, and a total of less than 10 minutes, but it was very fun to be able to confirm the conversation with the motorcycle again. "Basic practice" improves motorcycle riding more than practicing using the brakes on a more complicated course, and I believe that complex practice using the brakes is not very effective if you can't even do "basic practice".

しかし、オートバイを降りた後が大変でした。腰からおしり、両脚の様々な筋肉を使うので、普段は使わない筋肉が悲鳴を上げて、前方へ歩くと痛くいのです。しかし、後に歩くのは痛くないのはいつも不思議です。

However, it was difficult after getting off the motorcycle. Since it uses various muscles from the waist to the buttocks and both legs, muscles that are not usually used scream out and it hurts to walk forward. But it always amazes me that walking afterwards doesn't hurt.

ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |