まず、オルガンの部品作りをするには、図面が必要。

製図板なんて無いので、寮の部屋のちゃぶ台が作業台。

大学ノートに、定規で図面を引きました。

これは横の断面図。 これは正面の断面図。

これを基にして、あらかじめ買っておいた木の板を切っていきます。

機械はないので、ほとんどが手作業。

道具も限られていますし、すき間のないように材料を加工するのは、けっこう手間がかかります。

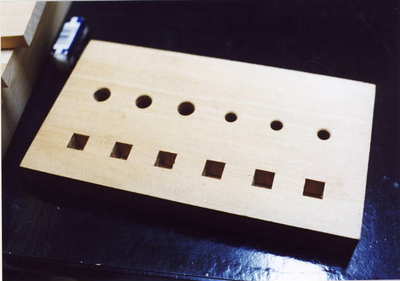

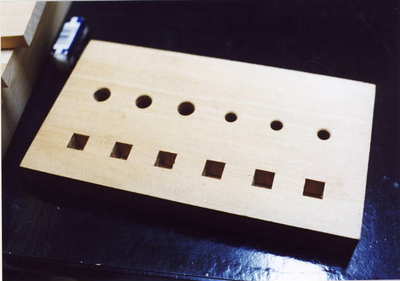

こうして、加工した部品がこれです。

穴あけはさすがに出来ないので、製糖工場内にあったボール盤を借りました。

四角い穴は鍵盤用です。一度ボール盤で開けて、それからノミで彫りました。

丸い穴にはパイプが入ります。

皆、「この人は何を作っているのだろう?」と不思議だったに違いありません。(笑)

弁の振れ止めピンは、真鍮釘です。

パイプの歌口加工は初めてだったので、まず小さいパイプを試作しました。

これで色々試して、音が出る歌口の高さを確かめました。

毎日仕事の後にコツコツと作って、ようやく部品が揃いました。

製図板なんて無いので、寮の部屋のちゃぶ台が作業台。

大学ノートに、定規で図面を引きました。

これは横の断面図。 これは正面の断面図。

これを基にして、あらかじめ買っておいた木の板を切っていきます。

機械はないので、ほとんどが手作業。

道具も限られていますし、すき間のないように材料を加工するのは、けっこう手間がかかります。

こうして、加工した部品がこれです。

穴あけはさすがに出来ないので、製糖工場内にあったボール盤を借りました。

四角い穴は鍵盤用です。一度ボール盤で開けて、それからノミで彫りました。

丸い穴にはパイプが入ります。

皆、「この人は何を作っているのだろう?」と不思議だったに違いありません。(笑)

弁の振れ止めピンは、真鍮釘です。

パイプの歌口加工は初めてだったので、まず小さいパイプを試作しました。

これで色々試して、音が出る歌口の高さを確かめました。

毎日仕事の後にコツコツと作って、ようやく部品が揃いました。