1月25日(土)、錦糸町まですみだトリフォニーの新日本フィル定期演奏会を

聴きに行く。

私の席は、好みの端の席なので開演5分前に着席する。この日はお隣4つの

席が空席である。

久しぶりのトリフォニー第2日だったが、周囲のお客さまが席替えになってい

た。

<プログラム>

1.F.シューベルト 交響曲第4番 ハ短調 D417「悲劇的」

2.A.ブルックナー 交響曲第4番 変ホ長調「ロマンティック」(ノーヴァク版)

指揮;ヴォルフ=ディーター・ハウシルト

コンサートマスター;崔文洙

ハウシルトさんは、1937年生まれの76歳。東独出身である。東独はいうま

でもなく、共産圏だったので何かと不自由だったようだ。

ある時、ホーネッカー議長の演説の後でベートーヴェンの「第九」第4楽章

「歓喜の歌」を演奏してほしいと頼まれ、最初に「お~友よ、これではなく」と

いう否定がありますが、それでもよろしいですか?と訊いたら、それは困る

といわれた(笑)、というウソのような本当の話がある。(→こちら)

この日は、シューベルトとブルックナーの「交響曲第4番」。短調と長調、いず

れも♭(フラット)3つである。

1.F.シューベルト 交響曲第4番 ハ短調 D417「悲劇的」

シューベルトの「悲劇的」はベートーヴェンの5番「運命」と同じ調性である。

この曲は生で聴くのは初めてかしらん?ウィーン古典派とロマン派の中間

に位置している曲、といえる、かな。

ハウシルトさんは、やや小股でトコトコと登場。まずはオケに向かって一礼、

コンマスと握手し、客席へ一礼した。

出だしの和音がすばらしかった!ベートーヴェン的な演奏だったかしらん。

シューベルト自体、ベートーヴェンを尊敬しており、たしかその葬儀にも参列

したのではなかったかしらん。第2楽章Andanteがとくにすばらしい。緻密で

キッチリした音楽だった。木管の浮かび出しが見事で、演奏終了後は案の定、

オーボエ、フルート、クラリネット・・・・・・と立たされていった。弦は12型かしら

ん。コントラバスは5台だった。

--休憩--

このところ必ずといってもいいほど評論家の東条さんと一緒になる。この日は

1階の通路前19列の下手寄りに座っておられた。東条さんは、『音楽の友』最

新号によれば、年回230回以上演奏会をお聴きになるようだ。

2.A.ブルックナー 交響曲第4番 変ホ長調「ロマンティック」(ノーヴァク版)

ブル4は懐かしい。私が交響曲を聴き始めた、昭和49年12月(26日)に買

ったLPがベーム/ウィーン・フィルの「ロマンチック」だった。これは昭和49

(1974)年度のレコード・アカデミー賞を受賞している。今でも現役盤として

通用するのではないかしらん。

ブルックナーは、オーストリア北部の出身、ウィーンで活躍した。生涯独身で、

いくつになっても若いお嬢さんにプロポーズしていた話は有名である。

第2ステージになって、オーケストラの人数が増えた。弦は1stヴァイオリン

が16人、コントラバスは、先日室内楽シリーズでMCを務めた村松裕子さん

も加わり8人に。

出だしのホルンは緊張させられるが、吉永さんは、ここに限らず好調だった。

ハウシルトさんは小細工をしない、ゆっくりした音楽で、ブルックナーにマッチ

していた。

第1楽章は、アルプスの山々が浮かんでくる。20分。

第2楽章は、悲しみのメロディー。17分。

第3楽章は、中間部でレントラーとなる。(「レントラー」はゆったり目の3拍子

で、ブル先生に教えていただいた)。11分。

第4楽章は、主題が3つで25分。弦と管が、それぞれメロディーになったり、

伴奏になったり、いろいろな音楽が聴ける。新日本フィルは、弦、管ともに見

事だった。吉永さんが真っ先に立たされたのはいうまでもない。合計約75分。

ブルックナーも聴き慣れるとおもしろい。

ブルックナー(1824~1896)とマーラー(1860~1911は、(その交響曲が)

長大だ。マーラーは大学でブルックナーの講義を聴いている。

冬の花

東武ホテルの宣伝(錦糸町駅)

錦糸町のドトール

一服して演奏会に備える。

すみだトリフォニー大ホール入口

「2Fにバーコーナーがございます」--こんな案内ができた。

1階後部より 大ホール

演奏終了後は、丑年の叔母さんとつばめグリルで「反省会」。

母と叔母さんの従兄弟である榎本さんの思い出話で盛り上がる。榎本さん

は大正4(1915)年の生まれでノモンハン戦争に出征され、戦後はY火災に

勤務していた。

私が大学生の頃に、うちに遊びに来た榎本さんに「榎本さんは・・・・・」と言い

かけたら、「榎本さんなんて言わないで、先輩と言ってくれよ~」と言われた

ことを思い出す。榎本さんは、慶應剣道部の重鎮だった。主将の時に早稲

田に勝ったそうだ。

(*)私から見た榎本さんは、「いとこ違い」または「いとこおじ」というようだ。

プログラム 上がハウシルト

新日本フィルの新しいパンフレット(2014-2015)ができあがった。引き続

き、メッツマッハー、ハーディーングの2巨頭体制である。これによって、私に

は、来年、平成27(2015)年の7月11日(土)まで演奏会スケジュールが入

った。その日は、ハーディングのマーラー「復活」である。

* * * *

1月26日(日)

港区立笄(こうがい)小学校で、慶應讃歌グランドコンサート(3/1・日)のOB

練習(13時~14時半)。

新しいカレソンを中心に練習。皆さん初見で(?)歌詞を歌っていかれるのに

ビックリ!事前にかなりおさらいされたのかしらん。「男は黙って」???

「中等部の歌」

「普通部の歌」

「勇者慶應」

「弾丸ライナー」

「慶應のともしび」

「未来への想い」

「輝く山脈」

「慶應演歌・諭吉節」

「手をとろう」・・・・・・作曲の千住明さんは、普通部で須田さんの同期とのこと。

昭和3年にできた「丘の上」の作詞者青柳瑞穂さんは、たしか青柳いずみこ

さんのお祖父さまだったかと。

笄小学校は、大正12年生まれの母が、昭和10年に卒業した学校である。

後半の「花の早慶戦」の練習は、大変申し訳ないが、欠席。下田さんが「あれ?

出ないの?」。

慶應讃歌グランドコンサート2014の案内リーフレット

真冬のハナズオウ

梅にはつぼみが・・・・・・

「冬来たりなば 春遠からじ」

これは、シェリー(1792~1822)の英詩「If winter comes, can spring

be far behind?」の和訳だったとは、知らなかった~。知らないことの方が

多い。

最近は日曜も区役所の出張所がオープンしているのはありがたい。

港区立笄小学校

明治40年の創立である。それまでは人口が少なかったかしらん?

音楽室での練習

学校教育目標「気づき 考え 進んでおこなう 笄のこども」とあった。

東京都知事選のポスター

帰りにたまプラーザで買い物。写真は東北の野菜などの販売。

1月27日(月)

今週も引き続き、神立尚紀『祖父たちの零戦』

前回の記事で「新聞記者が書いたかのような分かりやすい文章がすばらし

い」と書いたが、読み進むうち、栗田艦隊「謎の反転」などの部分に「やや」主

観が強くなる書き振りが見受けられた。といってもそれは一部であって、本書

の価値に変わりはない。

本書の主人公、進藤三郎は明治44(1911)年生まれ、鈴木實は明治43

(1910)年の生まれで、ともに中学卒業後の昭和4(1929)年海軍兵学校

に進んだ、海兵60期生だった。海軍兵学校は海軍の将校(士官)を養成す

る学校だった。ちなみに山本五十六は海兵32期だった。

朝のベローチェでのお年寄りのたわいない会話

「日曜も病院やってるんだから助かるよね~」

「ふ~ん、日曜もやってるの。そう~。何だって過当競争だからね~」

・・・・・・

「私の小さい頃なんか歯医者さんもえばっていてね~。将棋やってて、ちょ

っと待ってろなんて(笑)」

「今は歯医者さんが多いからね~」

1月28日(火)

『永遠の0』、『祖父たちの零戦』には、グラマン、ロッキードP-38、スピット

ファイアなど英米の戦闘機が登場する。

私の少年時代、昭和34年に『少年サンデー』、『少年マガジン』が発売になり、

当時は、なぜか零戦などとともに、これらの戦闘機が大きく紹介されていた。

本郷通りベローチェ前

1月29日(水)

夏目漱石に『夢十夜』がある。この夜、私は、「こんな夢を見た・・・・・・」

学校へ行ってみたら、突然テストになっている。え~、聴いてないのに~。全

然勉強していないよ~。今回は、ペーパーテストに加え、なぜかゴルフの試

験も。久しぶりのゴルフに「よし、やったるで~」と力んで、空振りばかりだった

(笑)。

テストの夢は年に何回か見る。三島由紀夫も大人になって時々見たそうだ

(笑)。

1月30日(木)

神立尚紀『祖父たちの零戦』

それが戦争だ、と言ってしまえばそれまでだが、若い特攻隊員たちの気持ち

を思うとたまらなくなる。特攻隊員は、いわゆる予科練卒業生から学徒出陣

の人々まで、学歴はさまざまだったのだろうか?

私の父方も母方も戦死した人はいなかったが、戦死者たちとその家族の気

持ちを、平和な日々に、想わざるをえない。

特攻隊員は、勇ましいことを言っても、最後の出撃前夜は本当に眠くなるま

であぐらをかいて起きていた。他の搭乗員も遠慮して、一緒に起きていたと

伝えられている。(本書p309)

p330飛行長の進藤三郎が山中指令から「うちもそろそろ特攻を出さないと

いかんだろうか」と意見をもとめられ、「うちの隊にはいっぺんこっきりで死な

せるような部下は一人もおりません。特攻は出したくありません」と答える場

面に、『永遠の0』の「宮部」の姿が重なった。

思い思いに新聞、本を読む。

この日は、スープストック野菜スープ。

前回、「<『永遠の0』の研究>という本が書かれるとおもしろいかもしれな

い」と書いたが、この日丸善に行ったら、小川榮太郎「『永遠の0』と日本人」

(幻冬舎新書)という本が既に発売になっていた(→こちら)。--私には着

想があっても実現力がない(笑)。

都知事選の期日前投票所

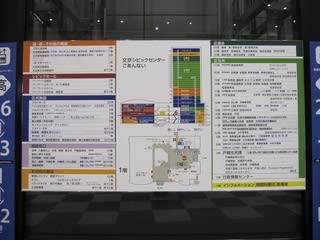

文京シビックセンターには、文京区役所がある。

文京シビック地下練習室

『わがふるき日のうた』4曲目~6曲目をおさらい。

須田さんの根気強い指導に感謝!

1月31日(金)

神立尚紀『祖父たちの零戦』

終戦後、実家にたどり着いた進藤三郎(当時34歳)に、厳格だった父親(66

歳)が、眼に涙を浮かべて「三郎、ご苦労さんじゃったなあ」と迎えに出る場

面に涙する。(p361)

戦時中は「父よあなたは強かった」、「兵隊さんよありがとう」とキャンペーン

を張った朝日新聞が終戦直後社説「自らを罪するの弁」(8/23)、「国民と

共に立たん」(11/7)という記事を掲載した、当時の状況にも触れられてい

る。

--戦時中の「軍部」が、終戦後は「GHQ」になっただけなのカモシレナイ。

戦前の「賛美一辺倒」といい、戦後の「批判一辺倒」といい、日本の(大方の

なのか、一部なのか?)新聞の体質は変わらない、と言い換えてもいいの

だろうか。

(何事も批判は誰にでもできるのだが、どのような選択肢があるのか自分の

頭で考えることの方が大切である)。

細かいことだが、p344「ソ連が不可侵条約を一方的に破棄し」の部分は、厳

密には「ソ連が日ソ中立条約を一方的に破棄し」が正しい。

ソ連は、圧倒的な戦力で、当時の満洲に侵攻、婦女暴行の限りを尽くしてい

る。--ドイツのベルリンでもそれ以上に大規模に婦女暴行を行った記録が

残っている。

p371「蒋介石の『仇に報いるに徳を以てせん』の言葉どおり」は、『怨に報

いるに・・・・・・』が正しいのでは。

いろいろ読んで分かったが、百田尚樹さんは小説『永遠の0』を書くにあたっ

て、神立尚紀さんのノンフィクションをかなり参考にされたようだ。

百田尚樹氏の本書解説より--

本書は華々しい零戦の空戦記ではない。戦争を賛美することも、無闇に否定

することもしていない。また零戦搭乗員を「超人」や「英雄」としても描いていな

い。ここには国と家族を想う等身大の若者の姿がある。彼らがなぜ零戦の搭

乗員になり、何を想い、どう生きたかが綴られている。本書を読めば、連合国

パイロットに「鬼」と恐れられた零戦搭乗員たちは、現代の自分たちと同じ生

身の人間なのだと分かるだろう。

午後、虎の門病院にて定期検診。

血圧116~63

脈拍79

GOT57

GPT83

GOT、GPTの推移(昨年2月~1年間)は、

GOT41→41→53→51→54→45→48→43→47→57

GPT68→80→95→87→96→82→82→75→75→83

この日は、予約時間が押せ押せ遅れの状態で呼ばれたが、突然、先生が

「治験(ちけん)」のご説明をしますと。

薬剤師の治験コーディネーターから説明文書をもとに「日本人C型慢性肝炎

(サブジェノタイプ1b型)を対象とした治験薬ABT-450/r/ABT-267

の臨床試験」の説明があった。

治験の参加期間は、約65または79週間(そのうち治験薬[飲み薬]の服用

期間は12週間または24週間である。説明文書には事細かく、様々なことが

説明されているが、この治験ではほとんど副作用がないようで、その点は一

安心である。同意書にサインする。

さまざまな条件が一致しないことにはこの治験が受けられないことを思うと

先生を含め神様に感謝である。

ちなみに現在C型肝炎・ジェノタイプ1型の治療法(根治療法)として承認され

ているのは、

①インターフェロン単独療法

②ペグインターフェロンなどのインターフェロン、リバビリンの2剤併用療法

③ペグインターフェロン、リバビリン、プロテアーゼ阻害剤であるテラプレビル

またはシメプレビルの3剤併用療法

である。

芸能人でもインターフェロン治療に挑戦されている方を時々見聞きする。

桜田通り(国道1号線) 左財務省、右経済産業省

正面高いビルは警察庁かな。

虎ノ門交差点 左文部科学省

金刀比羅宮

虎の門病院前 環状2号線建設中

愛宕1丁目方向

スタバにて

2月1日(土)

早いもので、ついこの前、正月休みだと思ったら、もう1月が終わってしまった。

ブログの記事を作成しつつ、DVDを視聴し、CDを聴く。

<DVD>

○ドレスデン国立歌劇場のジルベスターコンサート2013

○ベルリン・フィルのジルベスターコンサート2013

<CD>

○ブルックナー交響曲第7番(マタチッチ/チェコ・フィル)

○マーラー交響曲第2番「復活」(バーンスタイン/NYフィル)

○マーラー交響曲第4番(ハイティンク/ロイヤル・コンセルトヘボウ)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます