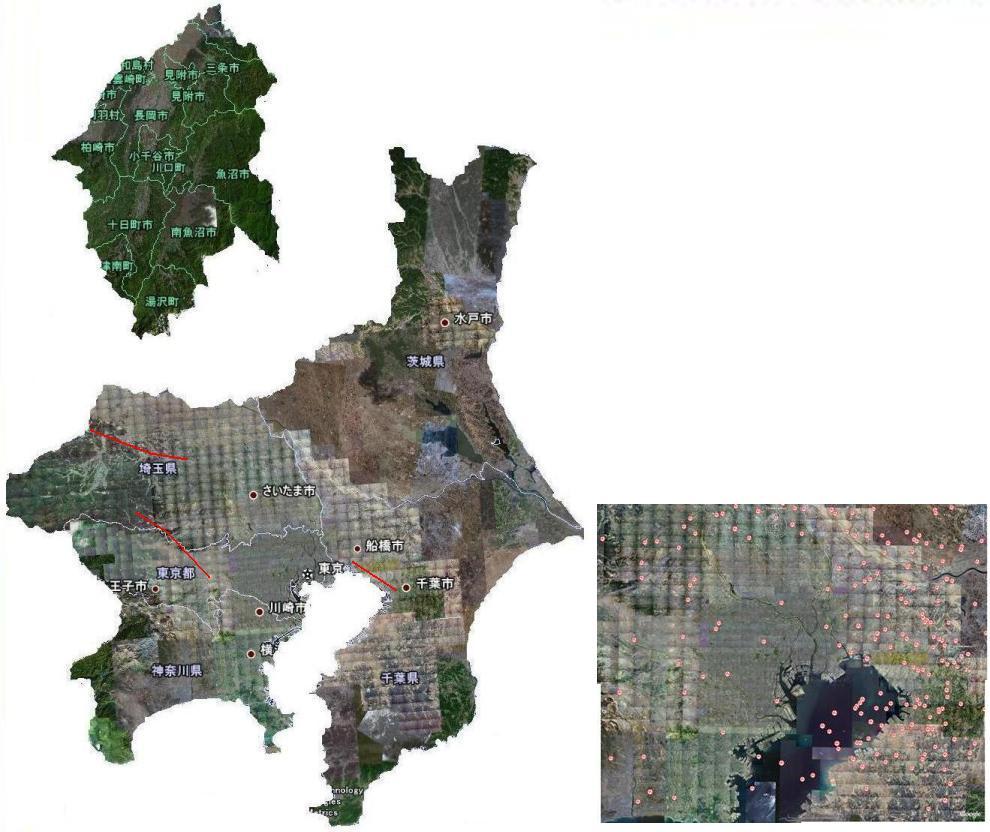

仮設住宅用地の無い東京都では、大規模災害発生時、以下の様に遠方に集団避難となるのではないでしょうか?

******************************

三宅島噴火及び新島・神津島近海を震源とする地震による災害

平成12年6月26日、三宅島について噴火のおそれがあるとして緊急火山情報が発表され、その後7月4日頃から山頂直下での地震が観測され始め、7月8日、14日、8月10日、13日、14日と小規模な噴火があり、8月18日には、それまでで最大規模の噴火が起こり、29日にも18日に次ぐ規模の噴火がありました。

三宅村では、6月26日に避難勧告を行い、27日の時点における避難勧告の対象は、1,336世帯、2,607人となり、その後7月14日、8月10日及び18日の噴火の際に、それぞれ避難勧告を出したものの、8月21日までにはすべて全面解除されました。しかし、度重なる噴火のため、島外へ自主的に避難する住民も多くいる中で、9月2日には、三宅村が防災及びライフライン関係要員を除く住民の島外への避難指示を行いました。

8月18日に雄山から再噴火した三宅島

また、平成12年6月26日から、三宅島島内西部で始まった火山性の地震活動は、西方へ移動しながら三宅島と神津島の中間の海域まで移動するとともに、27日午後からはマグニチュード4.0以上の地震が発生し始め、29日12時11分にはマグニチュード5.2の地震が発生し、神津島村で震度5弱を記録しました。

7月1日16時01分には、新島・神津島近海を震源とする地震が発生し、神津島村では震度6弱、新島村で震度5弱を記録しました。

この地震により、神津島村では土砂崩れにより、男性1人が死亡したほか、住家の一部破損、土砂崩れ等多くの物的被害が発生しました。地震による死者の発生は、阪神・淡路大震災以後初めてのことでした。

この地震以降も、三宅島近海及び新島・神津島近海では地震が多発し、6月26日から10月末日までの間に、震度6弱が6回、震度5強が7回及び震度5弱が17回発生し、新島村では負傷者14人、住家の一部破損108棟(10月31日現在)の被害が発生しました。

これらの災害について、巡回、給水、避難誘導、泥流警戒など、延べ約1,800人の消防団員が出動し活躍しました。

特に、伊豆諸島の各島では、地震により家屋の倒壊や崖崩れが多く発生し、ブロック塀の破損が多く、余震等により崩れやすくなったブロック塀等による二次災害を防止するため、崩れた瓦礫の整理、崩れかけたものや亀裂の入ったものの撤去などを行い、安全対策の徹底を図りました。また、三宅島では、雄山の噴火により全島避難命令が出された中でも、自らの危険を顧みず現地に交代で残留して警戒活動を続けました。

消防団 三宅島噴火及び新島・神津島近海を震源とする地震による災害 ~より~

***************************

2000年8月下旬~9月

新聞記事などにより池田晴哉がまとめた。

◎2000年8月24日から31日(全島避難活動始まる)

日付

時刻

三宅島関連の情報

8月23日 本日までの島外避難者は600人(15%)

8月24日 午前6時33分 雄山で小規模噴火

灰白色の噴煙2200mまで上がる。降灰は少量(阿古地区)

午前中 村は介護必要な高齢者8名を、ヘリコプターで都内へ避難させる。

村議会は都へ全島避難を要望。

村教育委員会は、全児童・生徒(327人)の島外避難決定。

火山噴火予知連伊豆部会が開催

8月25日 都は児童等の受け入れ先検討に入る。三宅高校の受け入れは秋川高校(来年廃校)で検討。

都は都営住宅の空き室の無料提供を決定(原則3ヶ月。6ヶ月迄)。

都は噴石よけとして、下水管利用のシェルターを明日から設置。18箇所。(W 1.5m、L 2m、H1.8m)都は土砂災害対策検討委員会を設置。

小中学生中心に150人が定期船で離島。飛行機で7人。

村調べ 25日夜で950名離島(小中学生は211人)

8月26日 都と村は小中学生の島外避難を決定。高学年以上は秋川高校へ。

小3以下は、都営住宅から近くの学校へ行く。

村は児童生徒の避難後、70才以上の島外避難の検討開始。

8月26・27日 三宅島の二酸化硫黄放出量が大量になる。桜島クラスの濃度を測定。

8月27日 村教育委員と各校長(6名)が集団移転視察のため離島。

28日の秋川高校視察に230名が希望。

島民176人が定期船で離島。村調べ 全離島者は1335人

8月28日 都は秋川高校への小中高生の集団避難を31日と決定。

午前10時~午後2時 三宅島から放出の二酸化硫黄が神奈川・静岡・東京で臭う。

八王子で0.935ppm/時。環境基準の9倍以上を測定(南~南東の風に乗る)

8月29日 午前4時45分~5時40分頃 山頂より大噴火(水蒸気爆発)。カルデラ形成進む。火砕流発生。

噴煙は8000m以上。5000m迄は黒灰色、それ以上は灰色。北~北東に流れる。火山灰は厚いところで15cm。朝の雨でぬかるみ、都道閉鎖7Km。

午前6時10分~ 停電。島の1/4で停まる。

政府が非常災害対策本部立ち上げ。

初会合。艦船の近海待機他決定。来週チーム派遣。

それを受けて都災害対策本部設立。(都知事は外遊中、帰国は31日)

石原知事はクアラルンプールで記者団会見

「全島雛難の状況ではないと思う。島民は不安だろうから、都が最悪の事態に万全の備えをしていると伝えに行く。9月2日に訪問予定。

午後 定期船で小中学生は全員離島 夕方到着。

136名と教職員94人(噴火で1日繰り上げる)。

午後10時 都は、海上自衛隊に災害派遣要請。

8月30日 午前4時24分~5時 小規模噴火 噴煙2500m。朝から強い雨。

午前11時45分 村は避難勧告。伊カ谷地区・阿古地区・三池や坪田の一部へ。

約800人が避難生活。約300人離島。半数が離島、残りは約1600人。

都は470戸の避難住宅を確保(66戸の入居決定)

午後 竹芝桟橋の船で一夜を過ごした小中学生は秋川高校へ。共同生活開始。

都は避難用チャーター船を竹芝桟橋へ。

海上保安庁は船舶1隻近海待機

海上自衛隊は掃海艇1隻 待機、護衛艦1隻 向かう。

夜中には心配された雨はふらず。

8月31日 午前7時45分 村は正午迄の一時帰宅を発表。

午前8時15分 白い噴煙3000m

午前 都災害対策本部は初の現地で会議。

(青山都副知事・警視庁・都消防庁・自衛隊他)

午後 定期船で100人離島、残りは1500人。

夕方 避難解除

都と村は降灰・噴石除去を進め、道路復旧を進める方針。

村の建設会社従業員80名に残島依頼。

艦船等沖合待機

火山噴火予知連絡会伊豆部会・見解発表

「29日未明の噴火で弱い火砕流が発生した。マグマが直接関与している場合は、将来、より強い火砕流になる可能性がある。温度30度、時速10Km程度の火砕流が、雄山の北東側と南西側の二方向へ流れた。北東側は海に流れ込み、到達距離は5Km.。

噴火は上昇してきたマグマが地下水と接触して起きた可能性もある。」

防災基礎編 防災ニュース ~より~

**************************

三宅島避難動物

全島避難勧告伴い三宅島の飼育動物(犬、猫、ハムスター、学校飼育動物のニワトリ、ホロホロチョウ、ウサギなど)約二百数十匹が東京に搬入され、その内南多摩獣医師会では、犬9頭、猫12頭の計21頭を9月3日、4日の両日竹芝桟橋で飼い主から一時的な受け入れをした。

その後、飼い主の住居移動、引き取り、里親、死亡などにより、現在、犬4頭、猫4頭、計8頭が、南多摩獣医師会の会員病院に分散して飼育管理されております。

その現況と写真を飼い主の方々に、私どものホームページを介してお知らせいたしたいと思います。長い間、家族の一員として生活を共にして来た動物たちの近況を知ることで、少しでも心の支えになれば幸いです。

*ドクちやんは、里親に引き取られました。末永く可愛がって下さい。

南多摩獣医師会でお預かりした動物たちは、お陰さまでバンちゃん一匹を残し一時里親、里親が決まりました。引き続きご協力よろしくお願いいたします。

*バンちやんは、動物病院が里親となり飼育することになりました。

9月3日 午後9:30 竹芝桟橋受け付け

阿古地区

動物種:猫 品種:日本猫 愛称:グー 性別:雄 年齢:8ヶ月 毛色:白・グレー

動物種:猫 品種:日本猫 愛称:チャー 性別:雄 年齢:1歳 毛色:茶

三宅島避難動物 ~より~

****************************

三宅島の噴火から、まもなく3年――。

メディアの報道機会が減るにつれ、人々の関心も薄れつつあるように見えます。それでも、被災者の方々が安泰な日々を送っているわけではありません。長期化する避難生活の裏には、あらゆる面において深刻な問題が山積みとなっているのです。

そこで今回は「三宅島島民連絡会」の会長を務める佐藤就之さんに、被災者の生活の現状と諸問題について語っていただきました。

誰も予想できなかった3年近くにもわたる避難生活

今回の噴火が始まったのは、平成12年6月26日です。それ以降は震度5~6という火山性の地震が群発し、島民は極度の緊張を強いられながら過ごしました。避難指示を受けたのはそれから約2カ月後、ちょうど防災の日の翌日にあたる9月2日でした。それは、3日以内に全員避難せよというあわただしいものでしたが、結局村職員と防災関係者を除く約3800人、1800世帯の島民が無事に離島しました。

避難後は東京都をはじめとする関係各機関のご尽力で集合住宅等を提供していただき、全島民が仮住まいを確保することができました。また、多くの方から寄せられた義援金は24億円以上にのぼると聞いています。さらに、全国各地から多くの生活物資もいただきました。こうした皆様のあたたかいご支援・ご協力には島民一同、本当に深く感謝しております。

ところが、当初は避難生活がこれほど長くなるとは予想できませんでした。これまでに経験した三宅島の噴火災害をふまえると、少なく見積もって1~2週間、長くても2~3カ月たてば帰島できるだろうと誰もが思っていたのです。ですから、私たちの想像を遥かに超えた3年近くもの避難生活は、そのまま“二次災害”となって島民を苦しめているのです。

特集2.長期避難生活を通して見えた被災者を取り巻く現状と課題日本の現状と今後の課題 ~より~

****************************

ジャック・モイヤー (Jack T. Moyer、1929年3月7日 - 2004年1月10日)は、アメリカの海洋生物学者。カンザス州出身。

1948年、コルゲート大学在学中に朝鮮戦争に徴兵され、日本に駐在。このとき、三宅島の近くの大野原島(通称三本岳)にのみ生息する日本固有種のカンムリウミスズメを、ハリー・S・トルーマン大統領の側近に手紙で訴えて爆撃計画を阻止することで救った。

1954年に一旦帰国し、コルゲート大学を卒業。1957年、三宅島に中学校の英語教師として赴任。以降、三宅島に永住し、アカコッコや海洋生物などの生態研究を続ける。1984年、東京大学において「魚の繁殖生態」により博士号を取得する。

クマノミの性転換の発見、三宅島に生息する魚類のミヤケテグリ(ネズッポ科)の発見など、数多くの業績を残し、また同時に環境問題にも通じていた。

2000年に三宅島が噴火し、全島避難が行われるとあきる野市の市営住宅に居を移した。それと共にフィリピンに開いていた自然学校の経営が悪化し、資金繰りに苦しむようになる。その後、噴火活動の沈静化を受けて、三宅島周辺のサンゴ礁の調査に従事。ジャック・マイヨールの自殺に関しては「自殺は良くないね」と言っていたが、2004年にあきる野市の自宅で、妻への感謝を述べた遺書を残して自殺した。

ジャック・モイヤー - Wikipedia ~より~

****************************

三谷 彰さん 三宅島社協・社会福祉士

「 望郷 」

三宅島からの避難後、コミュニティーの分断をどう防ぐか、必死で考えてきた。阪神・淡路大震災から、私たちが得た教訓だ。離れて暮らしていても心はつながっていたい。そう願い、島民電話帳を作り、ニュースを届け、集会を開いてきた。

今の日本は、災害に遭ったら人生おしまい。多くの人がそう感じているように思う。だが、これほどの災害大国で、それは違うんじゃないか。個人補償制度は被災者を助けるだけでなく、国民全体の安心材料になる。「またやり直せる」という希望につながる。

自力で立ち直れる人だけが残り、あとは脱落。その先に、島の復興はあるのか。島の人たちは今、このことを考え始めている。

三宅島の噴火災害で全島民が避難して、一年がたつ。有毒な火山ガスの放出は続き、帰島のめどは立っていない

帰島できるか、できないか。全島民の最大の関心事だ。いつまでも「避難」はできず、将来が見えなくても、「生活再建」という次の段階に移らざるを得ない時期に来ている。

「全員で島に戻ろう」というスローガンにこだわり、島の復旧や島民の救援に朝から晩まで走り回って、家庭がうまくいかなくなったり、体を壊すケースも出ている。これではたとえ帰れても、本当の生活再建はできない。

島外で職に就き、人間関係を深めていく。そうして目の前の暮らしを大事にすることは「島に帰らない」という意味ではない。島民も行政も、そろそろ、この点に目を向けるべきだ。

三千六百人余りの島民は、十八都道県、東京都内では二十三区二十六市などに分かれて暮らす

ばらばらになった島民をつなぐため、生活情報や島民の近況を載せたニュース「みやけの風」を、約二百五十カ所に週一度、ファクスで送っている。私の働く三宅島社協も構成団体である「三宅島災害・東京ボランティア支援センター」の事業だ。キーパーソンに配信し、その人から、近くに住む島民に届けてもらっている。そこで言葉を交わしてほしい、と願うからだ。

島民ボランティアが電話をかける「ふれあいコール」も続く。「われ、何やってんだ」と、島の言葉で楽しかった思い出や暮らしぶりを語り合えるひとときに、気持ちがほぐれるようだ。

避難後、だれにもみとられずに亡くなった島民は、一人もいない

災害の規模も阪神・淡路大震災とは違い、幸い「孤独死」はゼロだ。きずなを守ることの大切さ。大震災から学んだことでもある。大震災では、避難所から仮設、復興住宅へと移るたび、コミュニティーが分断され、さまざまな問題を引き起こしていると聞いていた。それが私たちの問題意識の根底にある。

島社協のホームヘルパーら二十四人が「情報連絡員」となり、高齢者や障害者宅を訪ね、電話でも声を掛けている。今年七月までに、のべ約千三百件。ただ、入院などの緊急対応は難しく、一番必要なときに力になれていたのかと、歯がゆい。

私たちだけでは限界があり、島民の居住地の社協に活動をつなごうとしている。だが、島外の人には“背景”が伝わりにくいこともあり、引き続き島社協の対応を望む人もいる。島の人から忘れられたくない気持ちは、痛いほど分かる。電話だけは続けている。

島の基幹産業は農漁業と観光。村役場の調査に、半数以上が「避難後に収入減」と回答。自営業者の半数は「収入ゼロ」と答えている

先の見通しが立たないため、仕事へのスタンスが決められない。生活再建につながる仕事に就けた人は少なく、「とりあえず食いつなぐ」ケースが大半だ。それでは人生の展望が持てない。

人間関係も、この先どうするつもりか、お互い探り合うようになってきている。島に帰らないようなそぶりをみせると、お年寄りはとても不安がる。若い人たちはそれを知っているから、表には出さない。気をつかいながら将来に悩んでいる。

東京都は、島民を対象に八王子市内に「げんき農場」を開いた

畑仕事で「自分らしさ」を取り戻し、喜んでいる島民も多い。地理的に一部の人しか利用できない、との批判もあるが、全員に行き渡らない支援は駄目、という考え方は違うのではないか。できる人から助けるという手法は認められるべきだ。それが、広がりを生むきっかけにもなる。

今回の災害では、被災者生活再建支援法が適用された

私も申請したが、年収がわずかにオーバーし、もらえなかった。「生活再建支援」という名にしては、所得や使い道など制限が多すぎる。最高額の百万円でも「一時金」以上の力は持たない。ハードの復興も大事だが、それと同じお金や労力を個人の再建支援にもつぎ込むべきだ。そうしなかった結果が今、大震災の被災地で問われているのではないか。

公的資金による個人補償も、日本のように自然災害が多い国では、制度として必要だ。それだけの経済力もある。過去、いくつもの被災地で、被災者自身が必死で闘って補償を手にしてきた。なぜ被災者が、足元の生活が混乱を極める中で、そこまで頑張らなければならないのか。

三宅村長が全島避難を要望した際、都は動かず、実現までに一週間かかった。その間、火砕流が発生したが、低温だったため幸い犠牲者は出なかった

行政の意思決定システムの欠陥が露呈した。今後、都心部で大災害が起きたとき、同じ対応をしたら、必ず大きな犠牲が出る。今回の対応を総括し、命を守る仕組みをつくり直す。それが何より求められている。

みたに・あきら 1959年、神戸市出身。早稲田大卒業。東京都内で高校教員として勤務後、三宅島に移住。90年6月から三宅島社会福祉協議会で福祉活動専門員として働く。現在、島社協は新宿区内の「東京ボランティア・市民活動センター」の一角に拠点を置き、5人のスタッフが介護保険のケアプラン作成などに当たる。デイサービスなどの事業は休止中。

今年8月にブックレット「三宅島 島民たちの一年」(岩波書店)を出版。東京都北区の都営住宅に妻子とともに住む。島に建てた自宅のローンの支払いは毎月、続いている。

「忘れていた“目線”」

月明かりが水平線を照らし出すという。潮だまりにちゃぽんと潜れば、色鮮やかな海の生き物たちが迎えてくれる。

繰り返す噴火は「御焼(みやけ)」として、島の名の由来ともなった。自然と折り合いをつけながら生きてきた人たちが、故郷の島を離れて一年。目の前に広がるのは、工場と家ばかり。それでも、走り続けてきた。

自立しようと、新しい仕事を始める。家具がまた一つ増える。立て直そうと懸命になるほどに、島は遠くなる。「でも、復興を担うのは島民だ、頑張れ、頑張れって、周りは言うんだよね。先が見えない災害に立ち向かっている島民一人ひとりの暮らしや健康に、もう少し、丁寧に目を向けてくれたら。ねえ」

思い上がりを恥じた。三谷さんは決して、そんなつもりではなかったと思う。でも。同じように大きな災害に見舞われたまちに住んでいる。それだけで、分かったような気になって。

東京・竹芝桟橋から船で六時間。満月の夜には、影踏み鬼をして遊んだ島。一時帰島できたときには、残したままの育児日記をせめて取ってくる。三谷さんは家族に、そう約束している。

震災を語る 三谷 彰さん ~より~

**************************

島では、ウツギの花が咲き、昨日からホトトギスが鳴き始めたそうです。風も吹き、すっかり夏を感じさせるようになってきたとのこと。東京では、毎日暑かったり、寒かったり。お互い気をつけて、過ごしたいですね。

■みんなの声

まるでお祭り騒ぎのような三ヶ月三月になると、磯の釣り場のあちこちに、釣り人の影が目に付き始めた。 しばらくして、夕方になるとやってきた、メジナ達。 「おお、今日は刺身になるか。」数日後、またやって来て、 「あんれ、今夜はフライになってみるか。」そして、またまたやって来て、 「う∼ん、今夜は空揚げでいいか。」山の物が食べたくなって、かみさんと竹山に出かけたが、まるで無かった。 それどころではない、先に誰かに入られているようだった。 かみさんの実家の土地だから、俺たちに不正はない。 数日後、また出かけた。 また、まるで無かった。 俺たちはパンを作っているせいで、午前中にそんな時間の余裕など無い。 次の休日、早く出かけた。

小山ほども取れた。 天ぷら、味噌汁、卵とじ。 「う∼ん、また天ぷらにするか。」他にも、飛び魚、マスコミ達が連日やって来た。 うちのパン達と言えば、東京に、御蔵島に、神津島に連れて行かれて大変だったようだ。 そんな、なんだかんだで、もう三ヶ月経とうとしている。 それまで人の気配が無かった家も、雨戸が開き、中から話し声が聞こえ始めてきた。 しかし、元の家主が戻ってはいない家が意外と多いのに気付いた。 自身の体の健康のこと、子供の教育のこと、仕事のこと、 そしてもちろん高濃度地区に指定されたことで・・・。 そんな境遇の人達がまだ千人もいると言うのに、 この島では、まるでお祭り騒ぎのような三ヶ月だった。 「全島避難解除」というお祭りの。 今、少し、恥ずかしい気がしている

http://www.tvac.or.jp/miyake/press/kaze223.pdf ~より~