先日世田谷美術館で行われている「民藝MINGEI 美は暮らしのなかにある」展を観に行きました。

民藝と呼ばれる陶器が好きで、益子焼、小鹿田焼等は日常で使っています。

雑誌やテレビ番組などで特集されると、読んだり観たりしてきましたが、なんとなくザックリとした理解に留まっているような気がして

なので、ちゃんと学んでみたいと思って足を運びました。

世田谷美術館は緑あふれる砧公園の中にあります。

「民藝」とは、柳宗悦が日常生活のなかで用いられてきた手仕事の品々に美を見出し、「民衆的工藝‐民藝」と名付けた考え方です。

それは知っておりました。

そもそも、その「美」とは如何るものか・・・それが今回はっきりとわかったような気がします。

普通に使う道具なら機能だけあれば良いようなもので装飾は必要ないけれど、そこに装飾を施すのは何故か

もしかして使っていて気分が上がったり意味を持たせたりするからではないか と。

と。

縄文土器やアイヌの厚司(アットウシ)などが展示されていて、ハッ と気が付いたわけ。

と気が付いたわけ。

なるほど、それを言葉にしたのが柳宗悦だったのか、と(※あくまで個人の見解です)

根本がわかっていなかったのですね

それだけで、とてもスッキリしました。

1941年(昭和16年)柳自身が「生活展」の中で、民藝の品で設えたテーブルコーディネートと

モデルルームが展示されていました。

当時の庶民には手の届かない品々のような気がしますが、わかり易いです。

「民藝」という考えが現代になると、どうなるのか。

これからの「民藝」のインテリアも展示されていました。

なるほどね~

現代は「スカジャン」なのかい~

古文を口語に翻訳したみたいで、とても面白かったです。

古来から人々は日常の中に美を創造していたのでしょう。

衣・食・住に分けて展示されているのも分かりやすかったです。

民藝の陶芸がバーナード・リーチの影響を強く受けている事も知りました。

今回の展覧会では、自分の好きな物のルーツが知れて面白かったし勉強になりました。

柳宗悦が日本語だと「むねよし」なのに英語表記になると「Soetsu」なのは何故だろう、と疑問に思い調べると、本人がそう英語表記していたようです。

どっちが正しいのでしょうね

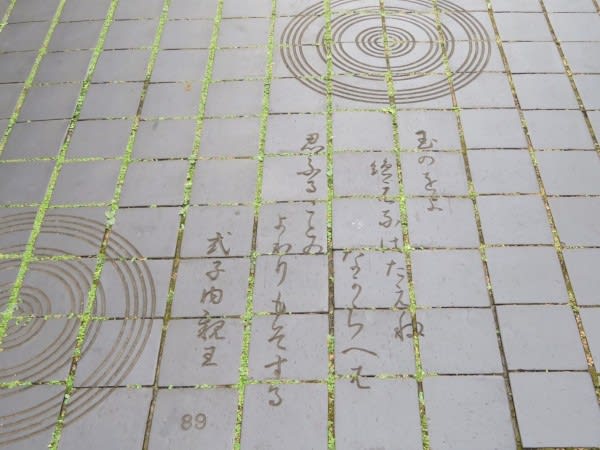

帰りはのんびりと用賀プロムナード(いらかみち)を歩きました。

都市計画の中で造られた道なのですが、デザインが面白いの

和歌が彫られていたり、

小石のオブジェだったり、

現代の枯れ山水か

向かい合っていないけど瓦の狛犬 と忘れ物の帽子

と忘れ物の帽子

こうした道路は歩いていて楽しいですね。

美術館から駅まで17、8分歩きますが、まったく苦になりませんでした

ブログランキングに参加しています。

応援クリックよろしくお願いします。