第六陣。

マイクロエース製京成新3000形3002F現行仕様架線検測装置搭載編成(1次車:3002F)が回着した。

新3000形では都合6編成目の投入となる。

3001F現行仕様(→前期仕様:3001F)に続く1次車の増備であるが3002Fは6両編成で各々独自性を持っている。

京成新3000形3002F 1次車 現行仕様。

3002F:3002_8-3002_7-3002_6-3002_3-3002_2-3002_1。

※架線検測装置搭載編成。

製品は3002Fリリースまで最新LOTだった3026F現行仕様(8次車3026F)の基本仕様が踏襲された。

但し3002-8,3002-1は空間波無線アンテナ台座が無く床下機器配置も異なっている。

3010F前期仕様(3次車:3001F-1,3010F-2←現行仕様)がリリース済で3次車と8次車を足して2で割ったイメージに近い。

当然波打車輪部品は未装着で3000番台の足並みは揃えられた。

※3001F:波打車輪廃止済。

架線検測装置を搭載する3002-2。

3002F最大の特徴は3002-2の成田寄屋根上に搭載された架線検測装置である。

追設された架線検測装置が製品化に直結したと言えよう。

別編成に搭載改造が施されていれば3002Fのリリースは叶わなかったと思う。

架線検測装置は成田寄PT-71系パンタグラフ直近に設けられており存在感を放つ。

追設された架線検測装置と折り畳める様に戻ったPT-71系パンタグラフ(3002-2)。

3026FはPT-71系パンタグラフが折り畳み姿勢を保てない大きな弱点があった。

ここは改善された箇所で3001F以前の仕様に戻っている。

3002-2の架線検測装置を撤去すれば3002F前期仕様を仕立てられると考えた。

しかし屋根板には新たな取付孔があり軽加工の範囲を越えると判明している。

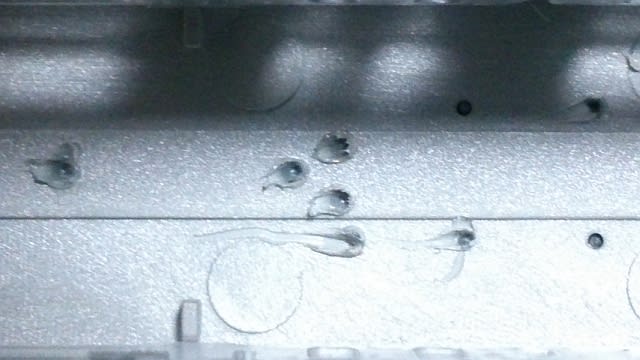

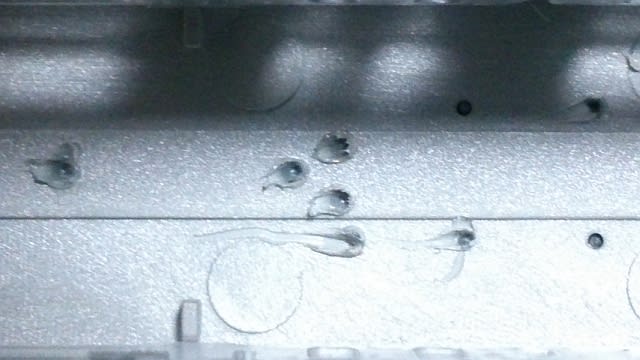

新設された架線検測装置用取付孔。

車体は新3000形M1車に別途手を加えたものらしい。

従来から存在するパンタグラフ取付孔とは明らかに異なる形状がそれを表していると思う。

しかも固定は焼き潰し式で半永久固定化されていた。

乱れた取付痕は従来品をバリエーション展開させたマイクロエース製品らしい点だと思える。

前面からでは判り難いスカートのパーティングライン(3002-8)。

3026Fから退化したのはスカートの成形だった。

斜め前方からのパーティングラインが目立ち光源角度によってはやたらと目立つ。

形状が裾絞りで余計に見栄えを悪くさせており残念に思えた。

修正には再塗装が必要で諦めるしかない。

3002-8 点灯試験[□ □ □]:前照灯(通過標識灯点灯)。

3002-8 点灯試験[□ □ □]:尾灯。

3002-1 点灯試験[□ □ □]:前照灯(通過標識灯消灯)。

3026-1 点灯比較[□ □ □]:前照灯(3026F)。

前尾灯,通過標識灯,表示器類は明るく点灯する。

新3000形初期LOTの3010F-1,3010F-2,3051F(7次車:3051F)から格段に進歩した。

強力発光に変わったのは3026Fからで3002Fにも引き継がれている。

その代わり尾灯点灯時に於ける前照灯への漏光は防げない。

3002Fは千葉線系統への充当が確定しており通過標識灯は最初で最後の点灯となった。

なお通過標識灯周りの黒色塗装は艶のあるものに変更されている。

建て付けが悪かったダミーカプラー(3002-8)。

第一次整備は全車KATOカプラー化のみで留める予定だった。

しかし3002-8,3002-1の下垂するダミーカプラーが気になって仕方がなく改善に着手した。

新3000形のダミーカプラーはLOTが進むに連れ建て付けが悪くなっている気がする。

3002Fでは3026Fより更に症状が悪化していた。

ダミーカプラーを固定した3002-8 (3002-1,3002-8)。

3026-8,3026-1(3026F)は連結器部品をゴム系接着剤で固定し下垂防止策とした。

ところがこの方式を採用しても3002-8,3002-1のダミーカプラーは下垂してしまう。

胴受部品のスナップが甘くダミーカプラー全体が台枠から離れてしまうのが原因だった。

そこで台枠と連結器部品の間に流し込み接着剤を投入し完全固定させている。

入工中の3002-4。

マイクロエース製品には一部編成を除きKATOカプラーを標準採用している。

3002Fにはグリーンマックス製品のTNカプラーSP化で余剰となった灰色成形のKATOカプラーを転用した。

6両を賄うには充分で今回も予備品には手を着けていない。

入場順が前後していれば大量の保管品が生じていただろう。

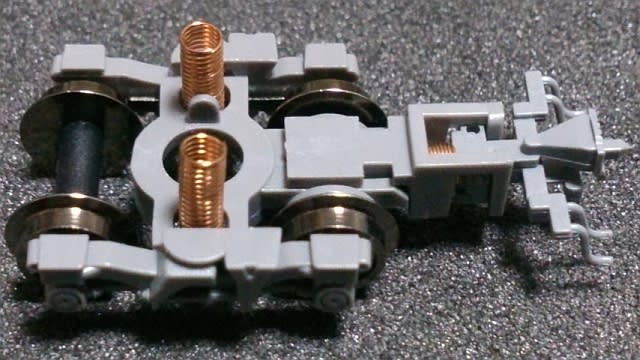

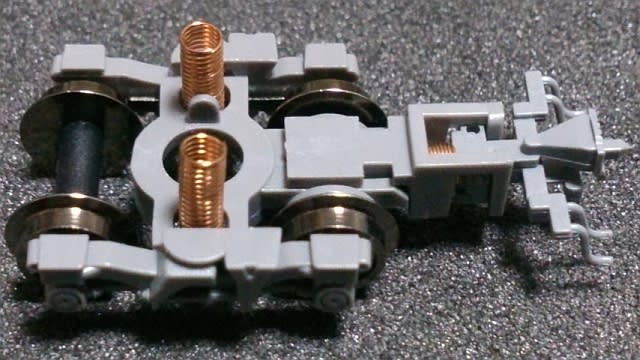

KATOカプラーへ交換されたFS-064非動力台車(3002-4)。

KATOカプラーへの交換は久し振りとなった。

伝統的にカプラースプリングを存置しており多少は手こずると考えていた。

ところが作業勘は鈍っておらず精密マイナスドライバー1本でKATOカプラー化を終えている。

動力ユニット整備時にカプラー交換を行う3002-7(動力車)は交換対象車から除外された。

↓

3002-2+3002-1 (KATOカプラー化)。

近年のマイクロエース製品はアーノルトカプラーままでも連結面間隔が狭くなっている。

よってKATOカプラーへの交換後も見附をすっきりさせる以外の効果は少ない。

しかし巨大なアーノルトカプラーへの違和感は拭えない領域に入っている。

ジャンパホースが再現されるKATOカプラー化は今後も継続する。

↓

3002F (第一次整備完了)。

3002-8,3002-1のダミーカプラー固定は想定外作業だった。

然程時間を割かれる工程ではなく遅延は最小限に留められている。

第二次整備対象車は3002-8,3002-7,3002-1の3両である。

動力ユニット整備入場の延長線上にある3002-7を先行させるかM2c車とするかで迷う。

作業時間の確保状況で入場順を決定する方向である。

マイクロエース製京成新3000形3002F現行仕様架線検測装置搭載編成(1次車:3002F)が回着した。

新3000形では都合6編成目の投入となる。

3001F現行仕様(→前期仕様:3001F)に続く1次車の増備であるが3002Fは6両編成で各々独自性を持っている。

京成新3000形3002F 1次車 現行仕様。

3002F:3002_8-3002_7-3002_6-3002_3-3002_2-3002_1。

※架線検測装置搭載編成。

製品は3002Fリリースまで最新LOTだった3026F現行仕様(8次車3026F)の基本仕様が踏襲された。

但し3002-8,3002-1は空間波無線アンテナ台座が無く床下機器配置も異なっている。

3010F前期仕様(3次車:3001F-1,3010F-2←現行仕様)がリリース済で3次車と8次車を足して2で割ったイメージに近い。

当然波打車輪部品は未装着で3000番台の足並みは揃えられた。

※3001F:波打車輪廃止済。

架線検測装置を搭載する3002-2。

3002F最大の特徴は3002-2の成田寄屋根上に搭載された架線検測装置である。

追設された架線検測装置が製品化に直結したと言えよう。

別編成に搭載改造が施されていれば3002Fのリリースは叶わなかったと思う。

架線検測装置は成田寄PT-71系パンタグラフ直近に設けられており存在感を放つ。

追設された架線検測装置と折り畳める様に戻ったPT-71系パンタグラフ(3002-2)。

3026FはPT-71系パンタグラフが折り畳み姿勢を保てない大きな弱点があった。

ここは改善された箇所で3001F以前の仕様に戻っている。

3002-2の架線検測装置を撤去すれば3002F前期仕様を仕立てられると考えた。

しかし屋根板には新たな取付孔があり軽加工の範囲を越えると判明している。

新設された架線検測装置用取付孔。

車体は新3000形M1車に別途手を加えたものらしい。

従来から存在するパンタグラフ取付孔とは明らかに異なる形状がそれを表していると思う。

しかも固定は焼き潰し式で半永久固定化されていた。

乱れた取付痕は従来品をバリエーション展開させたマイクロエース製品らしい点だと思える。

前面からでは判り難いスカートのパーティングライン(3002-8)。

3026Fから退化したのはスカートの成形だった。

斜め前方からのパーティングラインが目立ち光源角度によってはやたらと目立つ。

形状が裾絞りで余計に見栄えを悪くさせており残念に思えた。

修正には再塗装が必要で諦めるしかない。

3002-8 点灯試験[□ □ □]:前照灯(通過標識灯点灯)。

3002-8 点灯試験[□ □ □]:尾灯。

3002-1 点灯試験[□ □ □]:前照灯(通過標識灯消灯)。

3026-1 点灯比較[□ □ □]:前照灯(3026F)。

前尾灯,通過標識灯,表示器類は明るく点灯する。

新3000形初期LOTの3010F-1,3010F-2,3051F(7次車:3051F)から格段に進歩した。

強力発光に変わったのは3026Fからで3002Fにも引き継がれている。

その代わり尾灯点灯時に於ける前照灯への漏光は防げない。

3002Fは千葉線系統への充当が確定しており通過標識灯は最初で最後の点灯となった。

なお通過標識灯周りの黒色塗装は艶のあるものに変更されている。

建て付けが悪かったダミーカプラー(3002-8)。

第一次整備は全車KATOカプラー化のみで留める予定だった。

しかし3002-8,3002-1の下垂するダミーカプラーが気になって仕方がなく改善に着手した。

新3000形のダミーカプラーはLOTが進むに連れ建て付けが悪くなっている気がする。

3002Fでは3026Fより更に症状が悪化していた。

ダミーカプラーを固定した3002-8 (3002-1,3002-8)。

3026-8,3026-1(3026F)は連結器部品をゴム系接着剤で固定し下垂防止策とした。

ところがこの方式を採用しても3002-8,3002-1のダミーカプラーは下垂してしまう。

胴受部品のスナップが甘くダミーカプラー全体が台枠から離れてしまうのが原因だった。

そこで台枠と連結器部品の間に流し込み接着剤を投入し完全固定させている。

入工中の3002-4。

マイクロエース製品には一部編成を除きKATOカプラーを標準採用している。

3002Fにはグリーンマックス製品のTNカプラーSP化で余剰となった灰色成形のKATOカプラーを転用した。

6両を賄うには充分で今回も予備品には手を着けていない。

入場順が前後していれば大量の保管品が生じていただろう。

KATOカプラーへ交換されたFS-064非動力台車(3002-4)。

KATOカプラーへの交換は久し振りとなった。

伝統的にカプラースプリングを存置しており多少は手こずると考えていた。

ところが作業勘は鈍っておらず精密マイナスドライバー1本でKATOカプラー化を終えている。

動力ユニット整備時にカプラー交換を行う3002-7(動力車)は交換対象車から除外された。

↓

3002-2+3002-1 (KATOカプラー化)。

近年のマイクロエース製品はアーノルトカプラーままでも連結面間隔が狭くなっている。

よってKATOカプラーへの交換後も見附をすっきりさせる以外の効果は少ない。

しかし巨大なアーノルトカプラーへの違和感は拭えない領域に入っている。

ジャンパホースが再現されるKATOカプラー化は今後も継続する。

↓

3002F (第一次整備完了)。

3002-8,3002-1のダミーカプラー固定は想定外作業だった。

然程時間を割かれる工程ではなく遅延は最小限に留められている。

第二次整備対象車は3002-8,3002-7,3002-1の3両である。

動力ユニット整備入場の延長線上にある3002-7を先行させるかM2c車とするかで迷う。

作業時間の確保状況で入場順を決定する方向である。