義務はたさせ拡充を

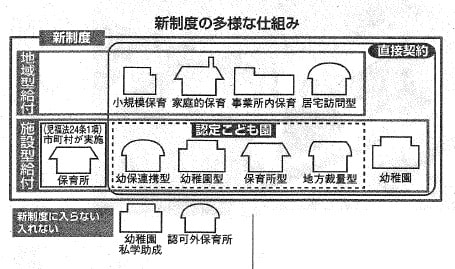

来年度から実施が予定される、子ども・子育て支援新制度(新制度)。多くの自治体で実施に向けた条例が9月議会に提案される予定です。

新制度は、公的保育を崩し、企業参入を促すものです。2012年に提出された新制度法案では、市町村の保育実施責任をうたった児童福祉法24条1項が削除されていました。

「保育の公的責任をなくすな」と保育関係者や保護者からの批判が広がり、同項が復活。認可保育所での子どもの入所と保育所での保育に市町村が直接責任を負うことが堅持されました。

環境など格差

市町村は、保育を必要とする保護者が認可保育所を希望すれば、それにこたえなければならない義務が課せられています。

幼稚園・保育所・認定こども園(保育所と幼稚園の機能を兼ねる)に加えて、従来の認可外保育施設が新制度の枠内に入ることになります。各施設にはそれぞれの基準がつくられ、職員の配置基準や保育室の面積も違うなど保育の環境や条件に格差が生まれます。

認定こども園や従来の認可外保育園などについて、市町村の責任は受け皿の「確保」にとどまっています。しかし、公的責任を問う運動に押されて、「当面の間」は市町村が保護者からの希望を受け付け、各施設への「あっせん」や受け入れ「要請」という利用調整を行うことになりました。

権利の保障を

児童福祉法24条1項を足がかりに、認可保育所の増設で待機児童解消を進めるとともに、保育所以外の施設でも国や市町村の責任で質を引き上げ、すべての子どもが等しく保育を受ける権利を保障していくことが焦点になっています。

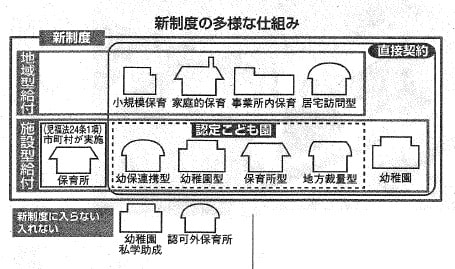

来年度から実施が予定される、子ども・子育て支援新制度(新制度)。多くの自治体で実施に向けた条例が9月議会に提案される予定です。

新制度は、公的保育を崩し、企業参入を促すものです。2012年に提出された新制度法案では、市町村の保育実施責任をうたった児童福祉法24条1項が削除されていました。

「保育の公的責任をなくすな」と保育関係者や保護者からの批判が広がり、同項が復活。認可保育所での子どもの入所と保育所での保育に市町村が直接責任を負うことが堅持されました。

環境など格差

市町村は、保育を必要とする保護者が認可保育所を希望すれば、それにこたえなければならない義務が課せられています。

幼稚園・保育所・認定こども園(保育所と幼稚園の機能を兼ねる)に加えて、従来の認可外保育施設が新制度の枠内に入ることになります。各施設にはそれぞれの基準がつくられ、職員の配置基準や保育室の面積も違うなど保育の環境や条件に格差が生まれます。

認定こども園や従来の認可外保育園などについて、市町村の責任は受け皿の「確保」にとどまっています。しかし、公的責任を問う運動に押されて、「当面の間」は市町村が保護者からの希望を受け付け、各施設への「あっせん」や受け入れ「要請」という利用調整を行うことになりました。

権利の保障を

児童福祉法24条1項を足がかりに、認可保育所の増設で待機児童解消を進めるとともに、保育所以外の施設でも国や市町村の責任で質を引き上げ、すべての子どもが等しく保育を受ける権利を保障していくことが焦点になっています。