大宝山の中腹の傾斜面に千光寺がある。当時、山岳信仰の寺院として大きな存在だったのだろう。そこに数々の伝説がある。前回紹介した「巨岩」が伝説の根源になっているようだ。

前回は、「大宝山千光寺伝説」の第一弾として紹介した「玉の岩」。そして今回は、玉の岩と同じように伝説を創った数々の巨岩のなかでも目に留まったいくつかを紹介する。

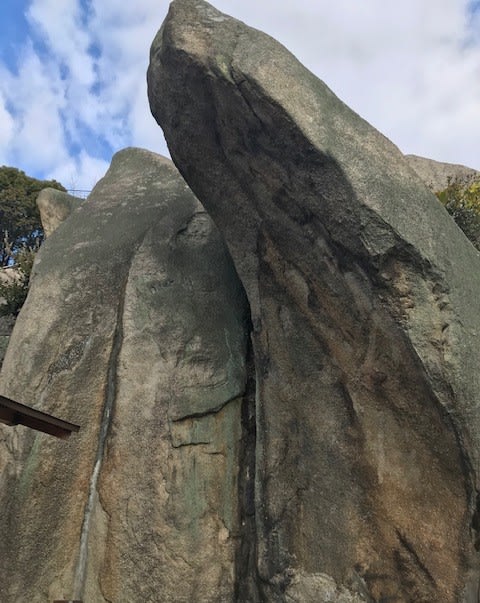

その一つが、千光寺の西側にある「鼓岩(つづみいわ)」。別名「ポンポン岩」と呼ばれ、岩の上を石で叩くと「ポンポン」と鼓と同じような音がすることから、そう呼ばれるようになった。なぜ、そのような音がするかはわからないが、想像するには中が空洞になっていると思われる。

このポンポン岩には、見てのとおり(写真参照)、大阪城築城の折に、石垣材として搬出するために岩を割るための楔(くさび)の跡と思われる痕跡が残っている。筆者はいささか高いところは苦手なもので、岩には上がらなかったが叩く音を聞くと千古不易の神秘を感じる。

鼓岩(ポンポン岩)

巨岩三重岩や屏風岩などの奇岩が露出する中で、ひときわ異質な雰囲気をかもし出していたのが「鏡岩(かがみいわ)」。この鏡岩も信仰の対象として崇められていた。前回で紹介した玉の岩の宝珠の輝きを反射させ、また太陽や月の光を鏡のごとく反射させ山々や瀬戸内の島々を照らしていたという伝説がある。岩に神が宿るといわれると同様に、鏡は深い信仰の対象物であるのは言うまでもない。

鏡岩

そしてもう一つ印象に残った岩がある。それは「梵字岩」。五代将軍 徳川綱吉公の帰依僧である浄厳和尚が千光寺を訪れたときに、彫り遺されたものだという。円形の中に光明真言、大日如来真言の梵字が刻まれている。光明真言曼陀羅というものである。

梵字岩

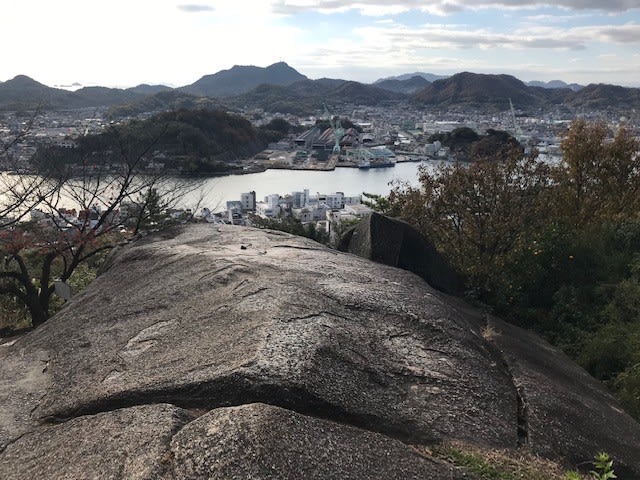

さらに、千光寺が修験者の修行の場だったという痕跡が「くさり山(石鎚山)」。前回写真でも紹介した岩山である。頂上には石鎚権現の社があり、鎖を握りしめながら登っていく。社からの眺望は本堂とはまた違った景観が楽しめる。

くさり山

とにかく大宝山は巨岩の山である。これだけの巨岩があり、そこに信仰の場が存在するとなれば、まさしく伝説が生まれる。自然の宝庫である瀬戸内の特徴かもしれない。

三重岩

夫婦岩

リポート&写真/ 渡邉雄二・千光寺HP 千光寺資料/ 千光寺HP参照 Reported & Photos by Yuji Watanabe

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

尾道・文化紀行 https://asulight0911.com/hiroshima_onomichi/

大宝山千光寺 https://senkouji.jp)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます