おおきに~

これからおどりのお稽古どす

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

尾道・文化紀行 https://asulight0911.com/hiroshima_onomichi/

おおきに~

これからおどりのお稽古どす

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

尾道・文化紀行 https://asulight0911.com/hiroshima_onomichi/

ゴム製品をグローバルに展開するニッタ株式会社の創業者、新田長次郎翁の別荘として、和歌山県海南市の黒江湾を臨むところに「琴ノ浦温山荘園」が明治の終わり頃から大正初期にかけて建設、造園をされた。

敷地面積1万8千坪のなかに、主屋、茶室、そして黒江湾が眺望できる場所には浜座敷などがある。その浜座敷は、岩盤が露出する急な斜面の段丘にある。当時は、海から舟で行き来していたようだ。浜座敷の屋根は、文様装飾をもつ軒瓦や隅丸瓦でふいてあり寺院宮殿を思わせる古典的な造りになっている。

座敷内でまず目をひいたのが主室の「襖」。主室に入る側には「朝焼け」が描いてあり、その画柄には圧倒された。そしてその襖にはコウモリをモチーフにした引き手がついていた。コウモリは、東洋では「吉兆」「長寿」を意味する哺乳類ということでモチーフになったらしい。主室側の面の襖には、「夕焼け」が描かれていた。朝に入り、夕に出ていくときの時間差情景が襖で表現されていた。驚愕の思いで見入った。

庭園、建造物等は国の重要指定文化財に登録されている。その内部に至っては、日本の美しさが細部にまで表現されている。分かる範囲内で紹介させていただくつもりではあるが、なにせ薄学なのでこの程度である。

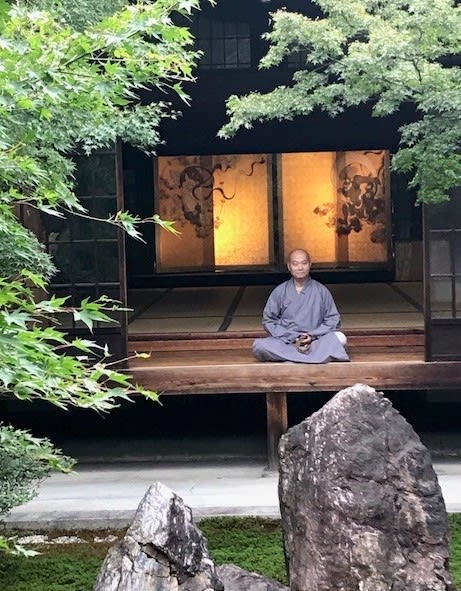

京都 四条通り花見小路を南に下ったところ、通常なら外国人観光客で賑わう花街の突き当りに日本最古の禅寺である建仁寺がある。

1202年将軍源頼家が寺域を寄進し栄西禅師が開山した寺として有名。寺の詳しい内容は別のテーマの折に書くとして、なんといっても建仁寺の魅力は、言うまでもないが禅寺特有の静寂さに銘庭や国宝級の襖絵や屏風、そして天井双雲図が身近に楽しめることにある。日本文化の贅を尽くした最高の空間をもつ寺として人気を博している。

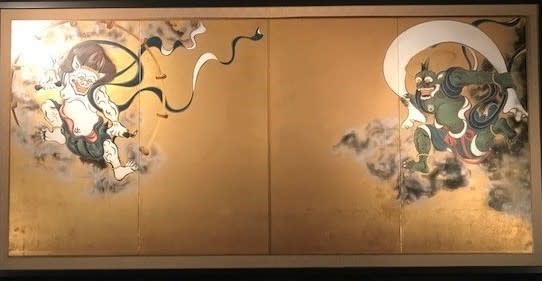

「日本の美シリーズⅣ」で紹介するのは、「国宝「風神雷神図屏風」。何回みても美しい作品である。本物は京都国立博物館に寄託されている。建仁寺にあるのはレプリカではあるが、江戸時代の画人、俵屋宗達の最高傑作として堪能できる。

風神雷神に注目すると、両神とも対角線上に二分し、両端に収まっているように描かれている。このことにより、中央に空間が広がり、奥行きが生まれるので浮かび上がってくるように見える。さらに、その空間があるため両面から飛び出してきそうな躍動感を感じる。

「風神雷神図」は平面で見るとわからないが、本来は屏風なので立てられた状態にすると画面の中央が凹む。これにより、両神がお互いを睨んでいるようにも会話をしているようにも見える。また顔は、少し微笑んでいるかのようにも見えるから不思議だ。

俵屋宗達の独特の空間のとらえ方により、不思議な奥行きが生じる。また、雷神の太鼓をはみ出して描いていることにより画面の外にも世界が広がっていく。風神雷神が屏風を駆けめぐるような印象を与える。まさに俵屋宗達の画の達人たる所以なのだろう。

特に、潮音の庭を通して眺める風神雷神屏風は妙景である。少しの間でもここに身を置けることは命の洗浄になるような気がする。

日本の美の一つとして表現されているのが「五重塔」である。ご存じのように、奈良の法隆寺、室生寺、興福寺、そして京都の東寺、醍醐寺の五重塔は国宝に指定されている。ちなみに法隆寺や東寺、醍醐寺は世界遺産である。

その中で、よく訪ねるのが東寺で、行けば必ず五重塔にすり寄っていく。通常は内部を見ることはできないが、季節の特別拝観のときに石段をあがり四方の扉から順番に見せていただくことがある。なんと不思議な世界観をもつ建造物であることは言うまでもない。

五重塔を含む多重塔は、多宝塔とはちがう宗教観のある建物と考えられているようだ。石造仏塔と同じように、下から「地」(基礎)、「水」(塔身)、「火」(笠)、「風」(請花)、「空」(宝珠)からなっている。それぞれ五つの世界、つまり五大思想を示し、仏教的な宇宙観を表しているといわれている。

塔の全体が、仏教思想を表現している建物になるのだろう。あの器に思想の全てが網羅されているといっても過言ではないだろう。形状や内部構造、そして納められている全てのもの一つ一つが仏教思想的役割を果たしていると言えるのだろう。

たとえば、京都 東寺の五重塔は、各層を貫いている心柱(しんばしら)は、大日如来としての役割をもっている。その周りを四尊の如来(阿閦如来・室生如来・阿弥陀如来・不空成就如来)の如来、八尊の菩薩が囲んでいる。さらに、四方の柱に金剛界曼荼羅が描かれている。心柱はすべてにおいて中心的役割を果たす、塔の心臓部と脊髄部となるのである。

心柱は、地下に埋めこみ上に伸びているもの。地上の基礎部に置いてあるのもあり、また上層部からつり下げ地上には接してない心柱も多い。法隆寺の五重塔は地面に埋設された堀立式、薬師寺東塔は礎石の上に立てる礎石式。東寺は懸垂式といわれ、塔から心柱を鎖でつないで宙吊りになっている。それぞれ違いには諸説あるようだ。

五重塔は、地震の力を柔軟な構造を用いて吸収することにより、建築物の破壊を防ぐ柔構造が用いられている。それは心柱が地震の力を吸収し、また階層の庇が大きく瓦などの重みが、地震の力を下に逃がしていく仕組みになっている。初層にはその力を吸収しても耐えられる心柱を囲む4本の柱が支えている。

千年前にこれだけの優れた建築技法が生み出され駆使されていたことを想像すると、歴史に対する見方が変わってくる。その中から美意識が生まれ「日本の美」の礎になっているように思える。機能と形状が一体となって美観が生み出されている。つまり、構造と形、そしてその周辺の景観を含む、日本の伝統造形は仏教思想を忠実に表しているといえるだろう。

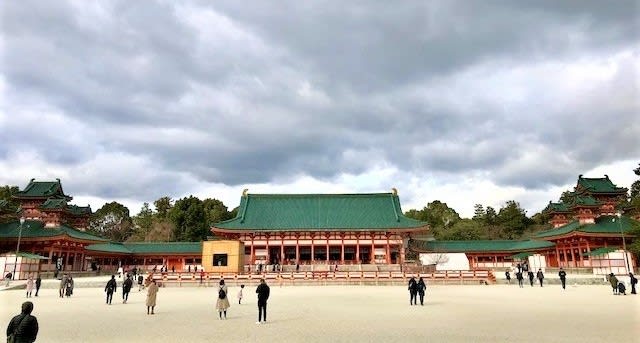

平安神宮の応天門や平安京の正庁である朝堂院の中央の外拝殿(太極殿)、左の白虎楼、右の蒼龍楼などすべて左右対称になっていることは見てのとおりである。このシンメトリーの建築様式は「美」を追求しているといわれている。ヨーロッパの伝統建築でもよく見かけるが、日本でのシンメトリーの社殿は、少し離れ正面に立ち、左右の端を結ぶと二等辺三角形が生じる。この形が「美」の構造を生む要素のひとつになっている。

そして、正殿、応天門や大鳥居などすべて主要部は朱色である。神社等ではよく見かけるが、厄災や外部魔力から守るために施されている色である。この朱色が華やかさ鮮やかさをかもし出す大きな要因になっているのは言うまでもない。

平安神宮は、私が思う、歴史・伝統文化から脈々と継がれている「日本の美」の最高峰であるといっても過言ではないだろう。