昨夜の稽古は少し遅れて入った。

着くなり、宗匠から、あのお軸は何が描かれていますか? 速攻に聞かれても、私の知識では答えようがない。回らない頭を振ると、昨年くらいに見たお軸を思い出した。

あの鳥は"鶉(うずら)"だ。宗匠や仲間からの笑いが漏れている。宗匠から鶉なら季節はいつ頃?という質問が飛んできた。

えぇ〜と、またまた頭を振らなければと、必死。大伴家持の、鶉を詠んだ悲哀の和歌を思い出した。

この春に悲哀はないでしょう、と宗匠に突っ込まれ、そりゃ、そうだ!と納得。

なら、表装の色は何色?

薄いブルーである。

この色から連想すれば分かるでしょ!とさらに突っ込まれた。春の鳥といえば、この鳥をまず連想しない、と。

ホーホケキョと鳴く鳥は? といわれ、そうか!と。やっとここで"鶯(うぐいす)"が頭に登場した、情けない話から始まった。

この鶯を見ながら、昨夜は「雁が音」を淹れた。まろやかで優しい、春の味である。

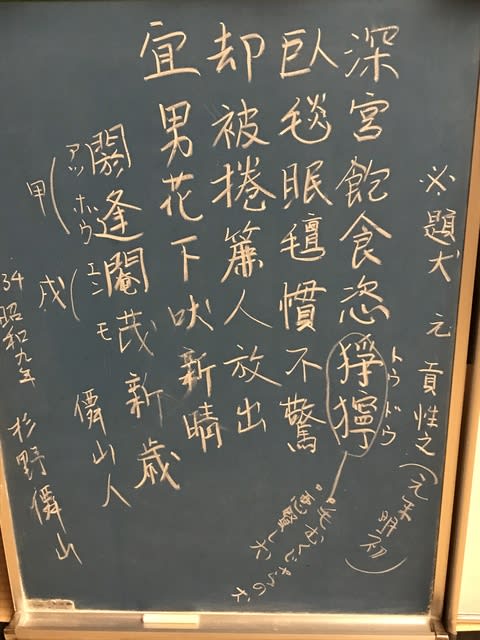

テーマは"鶯"。となると、昔から国語の教科書にも登場した「江南の春」である。

もちろん頭からすっかり消え去っている。

ご存知の方も多いと思うが、「杜牧」の詩である。晩唐の政治家・詩人 。天才詩人と世に知れ渡ったのが20代のとき。26歳で進士となり、江蘇省の楊州に赴任した時代には名作を多く残している。その代表作が「江南の春」である。

その詩を宗匠の後に続き朗読。声を出して読むと不思議なものであるが、情景が浮かんでくる。江南地域の村や山々の古里に酒屋の旗が春風にたなびいている。そこに多くの仏教寺院が点在する。そして鶯の鳴き声が聞こえてくる。こぬか雨でその風景は霞む。懐かしの古里を思い出させるような風景だ。

千 里 鶯 啼 緑 映 紅

水 村 山 郭 酒 旗 風

南 朝四 百 八 十 寺

多 少 楼 台 煙 雨 中

千里鶯啼いて 緑紅に映ず

水村山郭 酒旗の風

南朝 四百八十寺

多少の楼台 煙雨の中

せんりうぐいすないて みどりくれないに えいず

すいそんさんかく しゅきのかぜ

なんちょう しひゃくはちじゅうじ(はっしんじ)

たしょうのろうだい えんうのうち

梅の葉に包まれたお菓子

着くなり、宗匠から、あのお軸は何が描かれていますか? 速攻に聞かれても、私の知識では答えようがない。回らない頭を振ると、昨年くらいに見たお軸を思い出した。

あの鳥は"鶉(うずら)"だ。宗匠や仲間からの笑いが漏れている。宗匠から鶉なら季節はいつ頃?という質問が飛んできた。

えぇ〜と、またまた頭を振らなければと、必死。大伴家持の、鶉を詠んだ悲哀の和歌を思い出した。

この春に悲哀はないでしょう、と宗匠に突っ込まれ、そりゃ、そうだ!と納得。

なら、表装の色は何色?

薄いブルーである。

この色から連想すれば分かるでしょ!とさらに突っ込まれた。春の鳥といえば、この鳥をまず連想しない、と。

ホーホケキョと鳴く鳥は? といわれ、そうか!と。やっとここで"鶯(うぐいす)"が頭に登場した、情けない話から始まった。

この鶯を見ながら、昨夜は「雁が音」を淹れた。まろやかで優しい、春の味である。

テーマは"鶯"。となると、昔から国語の教科書にも登場した「江南の春」である。

もちろん頭からすっかり消え去っている。

ご存知の方も多いと思うが、「杜牧」の詩である。晩唐の政治家・詩人 。天才詩人と世に知れ渡ったのが20代のとき。26歳で進士となり、江蘇省の楊州に赴任した時代には名作を多く残している。その代表作が「江南の春」である。

その詩を宗匠の後に続き朗読。声を出して読むと不思議なものであるが、情景が浮かんでくる。江南地域の村や山々の古里に酒屋の旗が春風にたなびいている。そこに多くの仏教寺院が点在する。そして鶯の鳴き声が聞こえてくる。こぬか雨でその風景は霞む。懐かしの古里を思い出させるような風景だ。

千 里 鶯 啼 緑 映 紅

水 村 山 郭 酒 旗 風

南 朝四 百 八 十 寺

多 少 楼 台 煙 雨 中

千里鶯啼いて 緑紅に映ず

水村山郭 酒旗の風

南朝 四百八十寺

多少の楼台 煙雨の中

せんりうぐいすないて みどりくれないに えいず

すいそんさんかく しゅきのかぜ

なんちょう しひゃくはちじゅうじ(はっしんじ)

たしょうのろうだい えんうのうち

梅の葉に包まれたお菓子