リスタートしたら、共有フォルダをマウントできなくなった。

Invalid Argumentとなって、マウント失敗する。

あちこち検索しても、それらしい現象は見つからない。

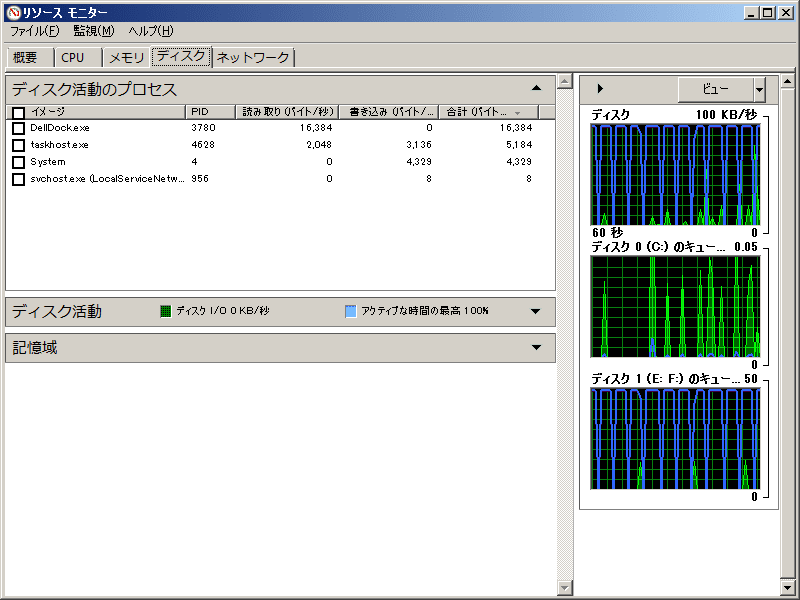

ということで、しばらく放置していたが、少し思い直して、もう一度、検索して似たような事例がないかと調べるが、やはり同じような事例はない。だが、バグ報告の中に、mmapに絡むものがあがっていたので、もしやと思って、メモリ容量を少し増やしてみる。

すると、きれいに立ち上がるではないか!?

メモリが不足して機能が実現できないときに、Invalid Argumentとメッセージがでるというのは、ユーザーフレンドリではないですね~

そもそも、スワップはあまっているはずなのだが。。。

Invalid Argumentとなって、マウント失敗する。

あちこち検索しても、それらしい現象は見つからない。

ということで、しばらく放置していたが、少し思い直して、もう一度、検索して似たような事例がないかと調べるが、やはり同じような事例はない。だが、バグ報告の中に、mmapに絡むものがあがっていたので、もしやと思って、メモリ容量を少し増やしてみる。

すると、きれいに立ち上がるではないか!?

メモリが不足して機能が実現できないときに、Invalid Argumentとメッセージがでるというのは、ユーザーフレンドリではないですね~

そもそも、スワップはあまっているはずなのだが。。。