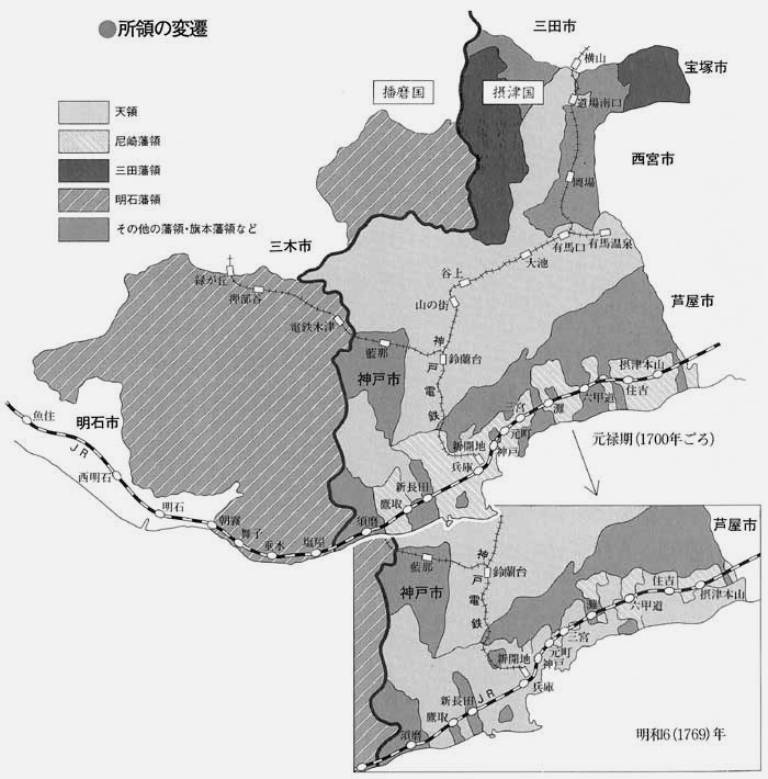

大坂の陣による豊臣氏の滅亡後、畿内大名の所領配置は大きく変化、政治的軍事的要所には有力な譜代大名が配置された。そのひとつに元和3(1617)年の戸田氏鉄入封による尼崎藩の成立がある。神戸市域の東部沿岸地域はほぼ尼崎藩領である。また所領が入り組んでいるのもこの地域の特徴であり、市域でも幕府領・明石藩領・旗本領などさまざまな所領があることが確認できる。さらに明和6(1769)年には幕府は西摂海岸寄り村々30村余を幕府領に編入している(「明和の上知」)。

以上 神戸市文書館より引用。

上記のように、摂津尼崎藩の松平[桜井]家第3代藩主松平 忠告(ただつぐ)に変わると明和6年(1769年)、幕命により領地替えが行なわれ、このときに藩財政の大きな利権となっていた地域を幕府によって奪われました。

松平 忠興(ただおき)が、幕末の譜代大名で摂津尼崎藩の松平[桜井]家第7代(最後の)藩主でした。

そこで尼崎藩の藩領だった菟原郡のなかで東灘区の野寄村、田辺村、岡本村、小路村、中野村(入組)、北畑村、森村

芦屋市の津知村、三条村、付近を領界碑がないか調べてみました。

ここは小路八幡神社です。(小路地区)

阪急岡本駅から北東へ徒歩10分位の所に位置します。

今上天皇(平成)が皇太子としてお生まれ(昭和8年12月23日)になった翌年に記念として建てられたようです。

昭和9年と刻まれています。

境内に領界碑がありました。「尼崎領」頭がかなり欠けていて方角の字がありません。

こちらの裏面には「尼崎領 他領 入組」で同じく方角が分かりません。

境内は広くはありません。

領界碑の近くに小さな石祠があります。

裏参道は急坂で下った脇には風呂の川と言う変わった名の細い川があります。

下から見上げた小路八幡神社です。

ここから山手近くに・・

中野八幡神社。(中野地区)は幕府と尼崎藩の領

裏参道の階段を担いで登ります。この川筋(中野谷川)を登っていくと神戸薬科大があるんです。

周りの半分は大きな木で覆われています。奥の白い建物が神戸薬科大です。

ここは結構な高台ですが薬大はまだ上なんですね。

薬大までの坂は相当きつい坂道なんですが、甲南女子大の子に言わせると薬大の坂は坂とは呼ないそうですよ♪

木の間から湾岸線の東神戸大橋が見えます。

ここから阪急神戸線伝いに東へと走ると・・

三条八幡神社。(三条地区)

三条八幡神社は芦屋市にあります。

ここに境界石標がありました。

境界石標

江戸時代芦屋は尼崎藩領として三条村・津知村・芦屋村・打出村の4ヶ村があった。

明和6年(1769)芦屋村・打出村は天領(江戸幕府の領地)となったが三条村・津知村は尼崎藩領として幕末に至っている。

このように尼崎領は、天領の入組が各地に存在したため所領を明示にするための傍示を各所に配置した。

現在、阪神間にも数基の傍示が遺存しているが同じ大きさのもので同一書体である。

裏には、延享5念(1748)の銘がある。 昭和55年8月 芦屋市教育委員会 このように書かれています。

「従是東尼崎領」「従是西尼崎領 他領 入組」

裏には「従是東尼崎領」

側には「延享五年」と刻まれていました。

尼崎藩領は幕府や旗本の他領と複雑に入り組んでいるのがよく分かりました♪

![シェア・ザ・ロード[share the road]](http://www.ei-publishing.co.jp/bicycle/share/velo_share_link/img/velo_share_bnr_468_60.gif)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます