「須恵器」(すえき)は古墳時代から平安時代まで生産された陶質土器で、轆轤(ろくろ)を使って形を作り、窯で焼いた最先端のやきものでした。青灰色で硬く、同時期の「土師器」(はじき)とは色と質で明瞭に区別できます。

縄文土器、弥生土器、土師器は「輪積み」で形を作り、野焼きで焼かれ、焼成温度が800~900度と低いため強度があまりなく、酸素が充分に供給される焼成法であるため表面の色は赤みを帯びています。

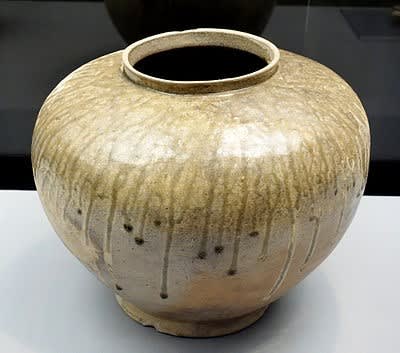

須恵器は轆轤を使って成形し「窖窯」(あながま)と呼ばれる地下式・半地下式の登り窯を用いて1,100度以上の高温で還元焔焼成されて、従来の土器より高い硬度を得ました。

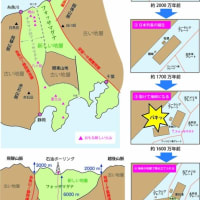

日本で初めて土器を焼く窯が登場したのは古墳時代の須恵器を焼くための穴窯です。穴窯は地中に穴を掘る「完全地下式」のものと、山などの傾斜に屋根を付けた「半地上式」(半地下式)に分かれます。完全地下式の穴窯は日本に伝わった最も原始的な窯で、野焼きの場合に空中に逃げてしまう炎を地中に閉じ込める発想から作られたものです。

窖窯では酸素の供給が足りない環境で燃焼が進むので、燃えた薪からは一酸化炭素と水素が発生して粘土の成分中の酸化物から酸素を奪い、二酸化炭素と水になります。特徴的な青灰色は粘土中の赤い酸化第二鉄が還元されて酸化第一鉄に変るためです。

高温土器生産の技術は中国江南地域で始まり朝鮮半島に伝えられました。日本書紀には百済からの渡来人が製作したとの記述がある一方、垂仁天皇の時代に新羅王子天日矛とその従者の須恵器の工人がやってきたと記されています。

新羅で製作された須恵器が我が国に持ち込まれた可能性も否定し切れませんが、この記述と関係が深いと思われる滋賀県竜王町の鏡谷窯跡群や、天日矛が住んだと云われる但馬地方では初期の須恵器が確認されていません。

考古学的には大阪府堺市・和泉市・大阪狭山市・岸和田市にまたがる泉北丘陵に分布する陶邑窯跡群の発掘調査と、森浩一、田辺昭三、中村浩らの一連の編年的研究によって、古墳時代中期の5世紀中頃須恵器が出現したとされてきました。

古墳時代後期の須恵器

近年になって陶邑窯跡群に含まれる堺市大庭寺遺跡の「TG232号窯」「TG231号窯」や野々井西遺跡の「ON231号窯」でさらに古い段階の須恵器が発見され、朝鮮半島から陶質土器が持ち込まれたのと同時期、少なくとも5世紀前半には陶邑地域で須恵器生産が開始されていたことが明らかになりました。

大阪府の陶邑窯跡群は日本列島最古かつ最大で「日本三大古窯」の一つですが百舌鳥古墳群と地理的に近く、ヤマト王権の管理のもとで同じ規格の製品を生産するように統制されていたと考えられます。

5世紀末から6世紀代に列島各地に須恵器窯が造られました。福岡県大野城市・春日市・太宰府市にまたがる牛頸窯跡群(三大古窯の一つ)、兵庫県明石市・三木市付近に分布する東播地域窯跡群、岐阜県岐阜市の美濃須衛窯跡群、愛知県尾張地方東部の猿投窯跡群(三大古窯の一つ)、静岡県湖西市の湖西窯跡群などがそれです。

須恵器には微妙な地域差が見出せるものの、列島規模で規格化されていたことは間違いなく、ヤマト王権が須恵器生産に主導的役割を果たしていたと考えられます。古墳時代の須恵器は主に祭祀や副葬品に用いられました。

初期の須恵器は古墳からの出土に限られていましたが、普及が進んだ後期になると西日本で集落からも出土するようになり、西日本では須恵器、東日本では土師器が優勢という違いが現れます。

家形容器(左)と脚付短頸壺(右)

和歌山市六十谷(むそた)出土 東京国立博物館蔵

装飾付脚付壺

兵庫県たつの市山王山古墳出土 東京国立博物館蔵

子持高坏 疱瘡神塚古墳出土 東京国立博物館蔵

奈良時代以降に各地方で国分寺の瓦を焼く瓦窯とともに、須恵器焼成窯が造られました。国や郡の官衙での使用が中心でしたが、日常の器としても盛んに用いられるようになり、愛知県小牧市周辺の尾北古窯跡群、埼玉県鳩山町及びその周辺に分布する南比企窯跡群や、東京都の南多摩窯跡群がその代表例です。須恵器生産は蝦夷に対峙する城柵の設置にともなって東北地方にも達しました。

平安時代になると須恵器生産が盛んだった西日本では一郡一窯の体制から一国一窯へと、産地数が減る傾向が出てきました。東日本では逆に生産地が拡散する傾向がみられ、関東地方では新規の窯が増えました。東北地方中部・南部でも9世紀には盛んに製作されましたが、9世紀末に衰退し須恵器生産は土師器に取って代わられる形で10世紀に途絶えてしまいます。

須恵器生産が一番遠くまで拡散したのは、9世紀末から10世紀にかけて操業した青森県の五所川原窯です。当時日本の支配領域の外縁にあった五所川原窯からは、地元の津軽半島だけでなく北海道まで送り出されました。

奈良時代に唐三彩をまねて日本で焼かれた日本最古の施釉陶器の「奈良三彩」が出現します。緑、褐、白色の釉 (うわぐすり) を用いて低火度で焼いた軟質陶器で、正倉院に伝わる「正倉院三彩」はその代表的な作品で「正倉院文書」に製法が記されています。皇族や貴族などの特別階級のための高級品で、技術や製品が一般化することはありませんでした。

やがて中国から高級食器の越州窯系青磁が輸入されると、青磁色の磁器を国内で模倣した「緑釉陶器」(りょくゆうとうき)が誕生します。愛知県の「猿投窯」(さなげよう)では大陸輸入の越州窯青磁を陶質土器で模倣し、8世紀末ないし9世紀初頭に人工施釉陶器の生産に成功しました。

緑釉手付瓶

平安時代 10世紀 東京国立博物館蔵

これ以降「猿投窯」で藁などの植物灰を原料にした釉が施され、暗緑色を呈する「灰釉陶器」(かいゆうとうき)の生産が開始されます。器種は埦・皿・蓋・鉢・壺・瓶などがあり、釉の溶ける温度が緑釉陶器よりはるかに高く、強く焼き締まるために緑釉陶器より硬質です。生産された灰釉陶器は平安京をはじめ全国各地に流通しました。東海地方の須恵器窯は「灰釉陶器」(かいゆうとうき)生産の一大拠点へと発展していきます。

猿投窯産灰釉碗 平安時代 11世紀 瀬戸蔵ミュージアム蔵

初期の灰釉陶器は精巧に作られた高級食器として緑釉陶器に代わり地方官衙や寺院の影響下で生産され、時代と共に庶民の日常食器として普及するようになりました。しかし多くの窯場では次第に精巧な作りのものではなくなり、11世紀末には施釉をしない「山茶碗」と呼ばれる日用雑器へと変化していきます。

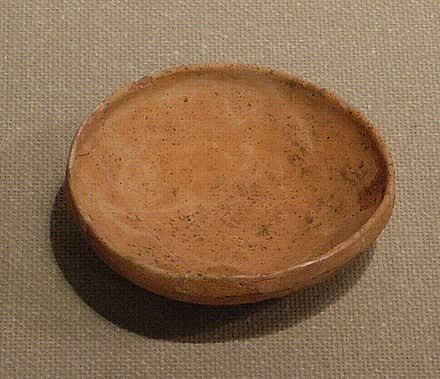

「土師器」(はじき)は弥生土器の流れを汲み、古墳時代から奈良・平安時代まで生産され、中世・近世のかわらけ・ほうろくに取って代わられるまで生産された素焼きの土器です。須恵器と土師器は同じ時代に並行して作られました。

甕などの貯蔵用具が多く生産されましたが、9世紀中頃までは坏や皿、高坏・椀などの供膳具も生産されていて、炊飯のための蒸し器の甑(こしき)があります。祭祀具・副葬品としても使われ、祭祀遺跡・古墳から多く出土しています。

小さな焼成坑を地面に掘って焼成するので、密閉性はなく酸化焔焼成によって焼き上げます。そのため焼成温度は須恵器より低い800~900度で橙色ないし赤褐色を呈し須恵器にくらべ軟質です。

古墳時代には弥生土器に代わって土師器が用いられるようになりました。土師器の土器形式は庄内式や布留式(奈良県天理市布留遺跡から出土)などと名付けられ、庄内式土器は古墳出現以前の土器である説が有力です。形式の出現順序は弥生V期、庄内式、布留式の順になります。

土師器の技法は弥生式土器の延長線上にあり、どの形式までが弥生土器で、どの形式からが土師器かを土器自体から決定することは困難です。当初は古墳に伴う時代的特徴を手がかりに分類していましたが、現在では全国的斉一性が重視されています。

縄文土器や弥生土器では地域色が強かったのに対し、土師器は同じ意匠・技法による土器が本州から九州まで分布します。これは前代より文化圏が拡大されたことを意味し、その裏に政治的統一の進展があると見る説が有力です。

9世紀以降は土師器工人集団「土師部」(はじべ)と須恵器工人集団「陶部」(すえつくりべ)との交流が活発になり、轆轤土師器などと呼ばれる両者の中間様式の土器が大量につくられました。

中世に入って登場する「かわらけ」は土師器本来の製法を汲む手づくね式の土器で、主として祭祀用として用いられました。現在でも厄除けや酒席の座興としてかわらけ投げがおこなわれることがあり、伊勢神宮で神事に用いられる土器はすべて三重県多気郡明和町の神宮土器調整所で造られる土師器です。

中世的窯業の展開によって土鍋やある種の坏以外の土師器は日常使われる土器ではなくなりますが、「ほうろく」や「かわらけ」が土師器の後身であることは間違いありません。

縄文土器、弥生土器をそれぞれ縄文時代の土器、弥生時代の土器として一括りにするのは合理性がありますが、須恵器は轆轤を使い竈で焼いた陶質土器である点で土器に分類するには異質です。須恵器と同時代の土師器も弥生土器の後継土器とするのには境目が明らかでありません。

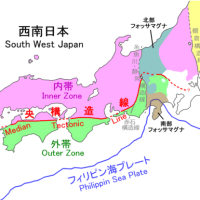

土器時代の文化は西日本から東日本に伝わり、東北地方までは縄文文化から弥生文化を経て古墳文化へ続く流れでしたが、北海道には稲作が伝わらず弥生文化を経ずに、縄文文化から「続縄文文化」へと展開しました。

本州との交易によって縄文時代にはなかった鉄器がもたらされ、狩猟、漁労、採集の技術が発達しましたが、紀元前数世紀から7世紀ころの北海道の文化を「続縄文文化」と呼んでいます。

7世紀から12世紀ごろまでの北海道では、北方からのオホーツク文化と南方からの本州文化の影響を受けた北海道特有の文化が成立します。縄文土器と石器が使われなくなり、本州の土師器に似た土器と鉄器が使われます。この文化を「擦文文化」(さつもんぶんか)と呼びます。

本州の古代文化が南からの海を渡って来た文化なのに対し、北海道の古代文化が北からの大陸から陸続きに伝わってきた文化であることは地理的にも納得のいくところですが、その両文化の大きな違いをもたらした根底に、米を主食とした南の文化と大型哺乳類や魚類を主食とした北の文化の食の違いがあったことを明らかにしたのは、遺跡や遺物の研究を積み上げた考古学の成果でした。