「干物(ひもの)」は魚介類の乾物ですが、干すことで水分が減り表面に膜ができて保存性が高まり、独特の食感と旨味が形成されます。昔から魚が豊富にとれる地域でつくられてきました。

干物の天日乾燥には風が重要で、海風のような適度の湿度や温度が必要です。天日干しは1時間程度、あとは日陰で短時間干すことが多く、干したのち直ぐに販売されます。大量生産する工場では人工乾燥機が使われます。

干物は素干し、塩干し、煮干し、焼干し、凍乾品、燻乾品、節類などに分類されます。丸干しは内臓を取らずに生干しにしたもので、めざしが代表です。開き干しは内臓を取り去って開いて干したもので、アジ、サンマ、サバ、ホッケ、カマスなど、魚種や地域によって背開きと腹開きがあります。

干物は干すことで、旨味成分のイノシン酸などが増えて旨味が増します。カマスには2種類あって、ヤマトカマスは「ミズカマス」と呼ばれ不味くて食べられませんが、充分に干し上げた干物はあきらかに風味が増して美味しくなります。

「アジの干物」は静岡県の沼津が全国の生産量の半分近くを誇り、土地の人は「あじのひもの」とは云わず、単に「ひらき」と云います。ひらきの味を決めるのは魚を漬け込む塩汁で、数十年続く秘伝の塩汁もあるそうです。

かつての干物は保存食として塩分も乾燥度も強かったのですが、1980年頃から生干しの塩味の薄いものに代わってきました。旅館で出される朝食のアジの干物も、生と変わらない身の柔らかいものになりましたが、私は昔ながらの身の締まった、塩味もあり風味の増した干物らしいものを好みます。

「ちりめんじゃこ」はイワシ類の仔稚魚を食塩水で煮たのち、天日で干したものです。平らに広げて干した様子が、絹織物の縮緬のように見えるのでこの名があります。「ちりめんじゃこ」は関西の呼び名で、茹で上げた状態のものと乾燥させたものが売られています。関東では「シラス」と呼びます。

漁船が目の細かい網を引いて水揚げされた仔稚魚は、混っている異種の稚魚を取り除き、食塩水の大釜で短時間煮られます。釜から取り出したばかりの品を「釜揚げシラス」と呼び、冷凍して出荷されます。沼津に住んでいた時は「生シラス」にもありつけましたが、私は土地の人ほど生シラスには馴染めず、茹で上げた直後の釜揚げシラスが一番おいしいと思います。

「桜エビ」は100%駿河湾産です。桜エビ漁だけは歴史が浅く、1894年(明治27年)に由比で深く潜ってしまったアジ網で、偶然にも大量の桜エビが捕れたのが始まりです。桜エビのかき揚げは絶品ですが、生の桜エビは貴重品であっても生シラス同様、格別な珍味とまでは思えません。干した桜エビは保存性がよく、乾煎りすると香ばしさが引き立って、いろいろな料理でなかなかの味を出します。

「くさや」は伊豆諸島の特産で、ムロアジを「くさや液」に浸けて天日干しにしたものです。強烈な匂いがします。くさや液は古いものほど旨味が出るとされ、200年も300年も続くものは製造業者の家宝です。私はくさやの独特の歯ごたえと特有の味を好んでいましたが、焼くと強烈な臭気が近所迷惑になるので、お茶漬け屋で食べるくらいでした。

くさやを焼いてほぐした瓶詰めが売られています。一度は試してみましたが焼き立ての風味はまったくなく、くさや好きの私にとってもくさいだけのしろもので食べる気にならず、以後、くさやは諦めました。

「からすみ」は日本には安土桃山時代に明から伝来したと云われ、ボラの卵巣を塩漬けし、塩抜きした後に天日干しで乾燥させたものです。江戸時代より肥前の「からすみ」、越前の「ウニ」、三河の「コノワタ」が日本の三大珍味とされています。薄く切り分けて炙った塩辛くねっとりとした味わいは、高級な酒の肴として珍重されます。

「棒鱈(ぼうだら)」はマダラの干物で、干鱈(ひだら)とも呼びます。塩を振らずに1~2ヶ月天日干しし、完全に乾燥したものは身が硬く棒状になります。江戸時代以前から東北・北海道の保存食の代表格でした。北前船で関西方面に運ばれ、正月料理やお盆料理の一品となりました。

水に浸してあく抜きをし、柔らかくなってから芋などと一緒に煮たり、うま煮・甘露煮・煮魚にします。海老芋と炊き合わせた「芋棒」は伝統的な京料理です。「芋棒」は丸山公園ではじめて食べましたが、その時はまだ「芋棒」の棒の意味は何だろうと思っていました。

「数の子」はニシンの卵を天日干しか、塩漬けにしたものです。干し数の子の方が高級とされます。水戻しや塩抜きをして食しますが、プチプチとした歯ごたえが楽しめます。今では大きな数の子が食べられていますが、子供の頃は一旦塩抜きして食べる前に酒と醤油に漬けなおした小指の先ほどの、茶色の数の子を大事に食べていました。

室町幕府13代将軍足利義輝に献上された記録があり、正月のおせち料理や結納の際の縁起物として用いられてきましたが、昔は干し数の子だけで、塩数の子は1900年代(明治中期)に入ってからのものと云われます。

昭和の初期までは北海道のニシン漁が盛んで、漁師の網元は鰊御殿と呼ばれる大邸宅を構えていました。しかし1955年(昭和30年)ごろから水揚げが激減し、日本産の数の子は貴重品となり輸入品が台頭します。

カナダ、アラスカ、スコットランド、ロシアで、地元では食べられずに廃棄されていた数の子が日本への輸出品になりました。1996年(平成8年)以降、日本のニシンの水揚げも回復の兆しがみられています。

「身欠きニシン(みがきニシン)」はニシンの干物です。冷蔵技術のない時代は内臓や頭を取って乾かすのが一番の保存法でした。1717年(享保2年)の「松前蝦夷記」にニシンの加工品として「数の子」、「鯡身欠」が記述されています。

かつて北海道の日本海側では春になるとニシンが押し寄せ、浜に積み上げられたニシンは数尺の高さになり、その上を人が往来するほどでした。ニシンは干物や鰊粕に加工され、身欠きニシンは保存に便利なタンパク源として各地に流通し、蝦夷地開拓の資金源になりました。

当時は安価で貧困層の食物でしたが、漁獲高の減少で現在は高級食材になっています。京都では身欠き鰊の煮物がおばんざいの定番であるほか、各地で身欠き鰊の煮物や鰊漬けが伝統料理となっています。京都の名物の「にしんそば」をはじめて食べた時の私の感想は、身欠き鰊が柔らかく煮含めてあって、歯ごたえがまったくなくされているのに、がっかりしたものでした。

「鰹節」の起源は、飛鳥時代の701年の大宝律令・賦役令で干しカツオの「堅魚」が献納品として指定され、太平洋岸の各地から献納された記録があります。1489年の「四条流包丁書」の中に「花鰹」の文字があり、カツオ産品を削ったものと考えられるので、現在の鰹節に近いものが出現したのは室町時代のようです。

江戸時代に紀州印南浦の甚太郎と云う人が、煙で燻して魚の水分を除く燻乾法を考案し、現在の荒節に近いものが作られました。熊野節(くまのぶし)として人気を呼び、土佐藩は藩を挙げて熊野節の製法を導入したと云います。

土佐ではカビの発生に悩まされましたが、逆にカビを利用して乾燥させる方法が考案され、この改良土佐節(とさぶし)は、大坂や江戸までの輸送はもちろん長期保存に耐えて味もよいと評判を呼び、土佐節の全盛期を迎えます。

改良土佐節の製法は甚太郎の故郷に教えたほかは土佐藩の秘伝とされましたが、印南浦の土佐与一が1781年(安永10年)に安房へ、1801年(享和元年)に伊豆へ広めてしまい、別の人が薩摩にも伝えて土佐節・薩摩節・伊豆節が三大名産品と呼ばれました。

鰹節は水分を失って硬い銘木のようになりカビも付かず、枯節・本枯節の完成となります。良質の鰹節どうしをぶつけると「キンキン」と乾いた音がします。完成までの期間は荒節が1か月程度、枯節が数か月以上で、本枯節では2年以上の長期熟成のものもあります。

食べる際にはかんなに似た削り器で「削り節」にしますが、子供の頃鰹節削りだけは母親の手伝をさせられた覚えがあります。和食のだしは鰹節と昆布が基本ですが、現在は削り節が販売されており、出し汁の素も種類が豊富なので、どの家庭でも削り器はもはや活躍してはいないでしょう。

「煮干し」は小魚を煮て干したもので、出し汁をとるのに使われるほか、乾煎りにしても食べられます。「イリコ」、「じゃこ」とも呼ばれます。子供の頃は味噌汁に出しのイリコがそのまま入っていて、体にいいと食べさせられていたものの、あまり嬉しくありませんでした。

「スルメ」はイカの内臓を除いて乾燥させた日本、朝鮮半島、中国南部および東南アジアで古くから用いられた長期保存食品です。日本では縁起物とされ、結納品にも用いられ寿留女と表記されます。古くからの素朴な酒の肴ですが、火で焙ってそのまま食べると非常に噛みづらいのはご承知の通りです。

「コンブ(昆布)」は親潮海域の海藻で、北海道沿岸を中心に大きな藻場を形成して海中の生態系を保つ働きもあります。生産量全体に占める養殖物の割合は35%(2005年度)で、天然物の95%以上を北海道が占めます。コンブの収穫は小舟から箱メガネで海中を見ながら、昆布の根元に竿を差し入れ巻き付けてねじり取ります。

昆布は出しをとるために日本料理では幅広く使われます。昆布の表面を薄く削ったとろろ昆布やおぼろ昆布が作られ、佃煮にもされます。昆布締めは富山県、昆布巻きは山形県、松前漬けは北海道の郷土料理です。青森市、盛岡市、富山市が全国平均の1.4〜1.8倍を消費しています。昆布の佃煮の消費量の多いのは福井市、大津市、富山市です。

池田菊苗が1908年昆布の旨味成分がグルタミン酸であることを発見し、これが旨味調味料の「味の素」になりました。昆布は人にとって必須元素のヨウ素も多量に含有しています。

日本では縄文時代の遺跡から海藻の植物遺存体が見つかっており、続日本紀の715年 (霊亀元年)十月丁丑条には、蝦夷の須賀古麻比留が朝廷に献上している昆布は蝦夷地で取れると述べた記録があります。

江戸中期には北前船で運ばれ、大坂で問屋が発展しました。昆布は多くが上方で消費され、江戸へ回ったのはその残りです。琉球王朝は北前船から昆布を手に入れて中国への朝貢品としていましたが、朝貢に適さないものを土地で消費してきたので、沖縄の伝統料理にはよく用いられています。

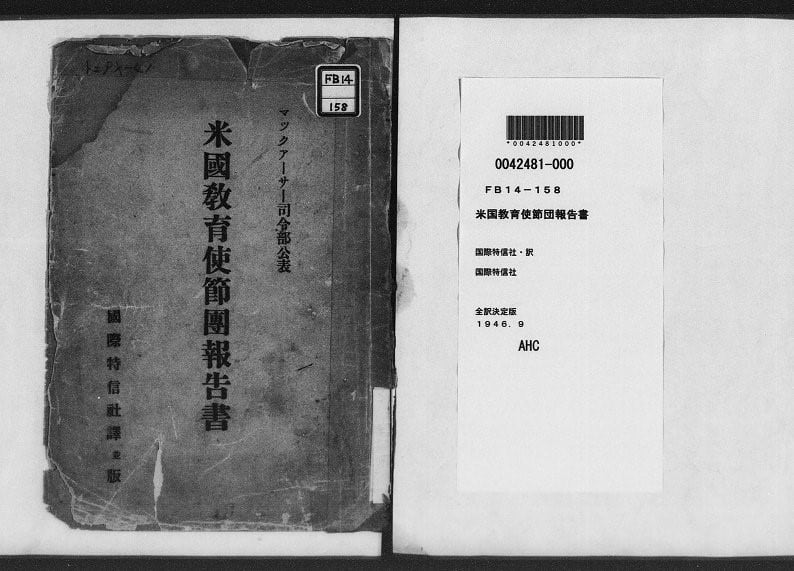

島国の日本では干物は古くからずっと食べられ続けてきたのですが、まったく食べられなかった時期もあるのです。敗戦後の1945年(昭和20年)9月2日GHQに許可のないすべての日本船の移動が禁止され、27日「マッカーサー・ライン」と呼ばれる漁獲水域が設定されて、日本漁船の操業が限られます。

当時の食糧事情は極度に悪く魚の蛋白源も枯渇していました。東京ではホッケや小笠原捕鯨の鯨肉の配給が1,2度だけありましたが、今のように冷蔵、冷凍で品質が保たれてはいないので、食べられる鮮度ではありませんでした。

この食糧事情では暴動も起きかねないと云う連合国の共通認識もあり、マッカーサー・ラインは徐々にその範囲が拡大されましたが、撤廃されたのは1952年(昭和27年)4月サンフランシスコ講和条約発効の3日前です。

敗戦から7年後にやっと、周りを海に囲まれ魚資源に恵まれた島国の日本で、自由な漁業が復活したのです。70年経った現在、鮮魚を調理する主婦は減りましたが、焼きさえすればすぐに食べられる干物が、庶民の食の重要な担い手であるのは間違いなく、今後も我が国の干物文化は護られていくでしょう。