本日はHOKUBU→土屋ホーム→エッセミニ→大丸→芸森の5か所。芸術の森に行って帰って来るのに時間を取られた。

天気は比較的よく、あまり寒くない中を出発。

■HOKUBU記念絵画館「平塚運一展」。この人の版画は2019年にだて歴史文化ミュージアムで見ているようだ。

「洲崎遊郭(東京震災風景より)」:1925年、大正末期の作品。光線画の香りが残っている。

「机上小禽」:こういう密度の濃い小口木版のようなのも良いな。

「雪のニコライ堂」:1946年と戦後すぐの作品。小さなカラーの木版が可愛らしい。

「彫り上げて」:版を彫り上げて「さあ摺るぞ」という楽しい気持ちが伝わってくる。

「椰子並木街道パームスプリングス南カリフォルニア」:1895年生まれなので、昔の日本人と思っていたが、アメリカに30年以上住んだ経験がある人なのだ。これは1991年の作品。

■土屋ホーム「表現する~IPPOの軌跡~」。建築系の人だが絵画も描いているのだ。次の作品など、若い人が描いたのではないかという儚さがある。

抽象画、風景画、静物画と幅は広い。

「北海道大学構内SEKOMA原案イメージ」:これはお仕事関係のスケッチであろう。

■札幌芸術の森美術館「マイ・ホーム(仮)」。

小林知世「untitled(wistにあてて)」:特定の風景や物を感じさせない作品の中で、廃墟と思われる部屋を描いたもの。これが作者の「マイ・ホーム」なのであろうか。

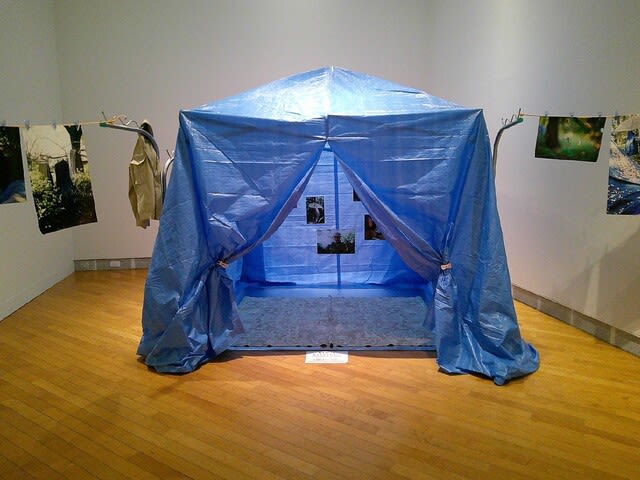

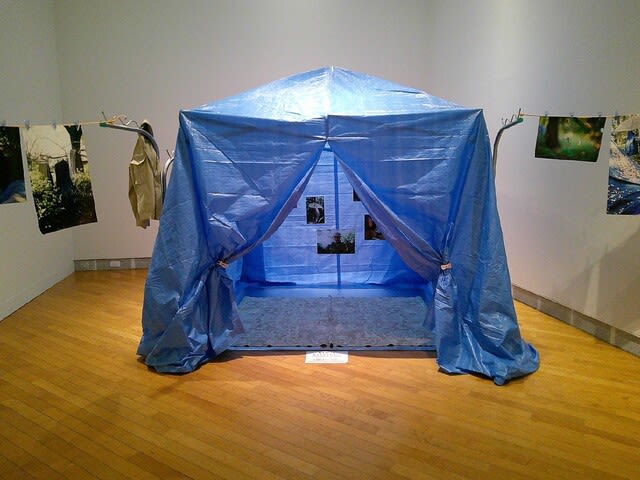

南阿沙美「テント」:ホームレスの生活者を撮影した作品群の中に青いテントが置かれている。これはもちろんホームレス者の「マイ・ホーム」を意味するものであろう。展示されている写真そのものは人の顔が写っているので紹介しないが、たくさんの写真を持っていて、それを見せてくれる人がいたのだそうだ。おそらく自分の過去とのつながりを忘れないように持っているのだろうが、何もかも捨て去ってこのような生活を送っているということでもないのだな。全体的に社会問題を取り上げたというよりは、自分の気になる人のスナップ写真を撮りましたという感じがある。

武田浩志「portrait 291」:右側はアクリル絵具で描いた絵画、左側はモニターに映る画像である。写真撮影の瞬間は多少の色の違いはあれどもたまたま同じ図になっているが、画像はどんどん変化して全く異なるものになってしまう。「絵画ってなんだ」ということがテーマなのではないだろうか。

武田浩志「portrait 290」:ということは、彼は「マイ・ホーム」を自分の住む家ではなく、アーティストとしての原点と解釈して「絵画ってなんだ」を問いかけているということになるのだろうか。

米坂ヒデノリ「残照」:我々はどこから来たのか。

米坂ヒデノリ「母と子」:我々は何者か。

米坂ヒデノリ「さようなら」:我々はどこへ行くのか。…とでも言いたくなるような米坂の作品である。彼がこの展覧会中「マイ・ホーム」を最も広い空間と、最も長い時間に設定して、我々の存在について疑問を投げかけてくれたのではないか。

長坂有希「手で掴み、形作ったものは、その途中で崩れ始めた。最後に痕跡は残るのだろうか。02_ライオン」:ライオンの彫刻を見て「ライオンは実際の目と心の目で物事を見つめる」という神話の一節を頭に浮かべて制作した作品だそうだ。海の映像はライオンの彫刻が見ていたであろう風景である。

そして手前の台にはライオンの目を模したと思われるゆがんだ球形の物体が配置されている。

ライオンは大英博物館に収蔵されてしまったのだそうで(さすが盗賊国家)、もしライオンに心があるのならば、「マイ・ホーム」のことを思い出し続けているのかもしれない。

田中マリナ「ある夜」「壁画」:展示作品は都会を描いた「To the City」というパートと、田舎を描いた「Into the forest」というパートに分かれている。なんとなく自分の都合で住む場所を複数持つ(しかもわかりやすい都会と田舎)ということに対して、私は反発するものを感じた。

しかしながら、もしお金や仕事の制約がなければ人は住む場所をどう選ぶのであろう。もしかすると私も夏は北海道を、そして冬は九州を選んで気分に合わせて住むのかもしれない。そして他人との付き合いや、見分は倍以上に広がるのかもしれない。

それ以前に当然、複数の故郷を持つ人だっているわけで、一か所に定住しなければならないという考えこそ、農耕民族由来の偏った考え方なのかもしれない(だとしても都会と田舎の二極構造は単純かなあ…)。

葛西由香「7日目の創造」:非常に身近なものを描く日本画家で、「マイ・ホーム」が最も狭いのは葛西だったかもしれない。しかし、私はその視野の狭さに文句をつける気がせず、「井の中の蛙大海を知らず、されど空の青さ(深さ)を知る」という言葉を思い浮かべた。

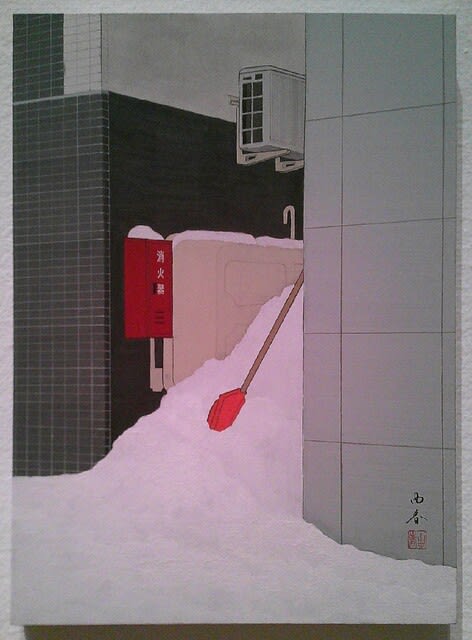

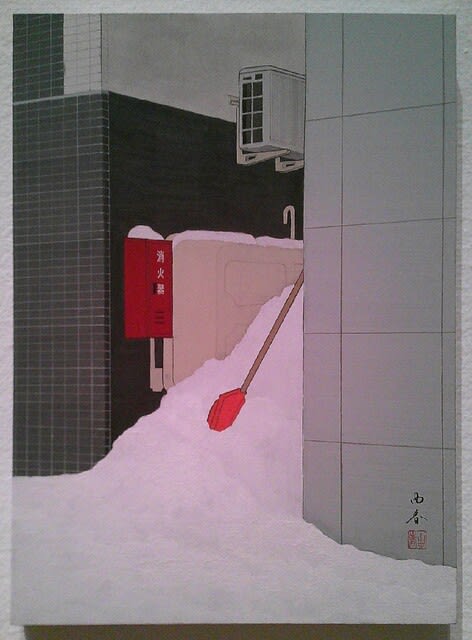

葛西由香「消火器とスコップと雪山のコンポジション」:絵画の文脈で「コンポジション」というと構成とか構図ということになるのだろうが、そこになかなか使われない言葉(もの)を持ってきて当てはめたタイトルである。どんなものであっても、作家が注目すればそれは絵画になるという自分の絵画の原点に言及した作品であろうか。

意外といろいろ考えるポイントがあり、あっという間に時間が過ぎてしまった。

B展示室では「入門・本郷新-彫刻家が遺した愛-展」が開催されていた。

本日はこれで時間切れ。仕事をやめたら週2回くらいはギャラリー巡りに費やしたいものである。そうすればもう少し札幌美術のカバー率が高まるであろう。