備前焼についての入門解説は、私のブログ2008.06.13『現代陶芸の教養が身に付く入門講座(15)…藤原 雄のぐい呑み・徳利』をご覧ください。

その他、2008.9.12現代陶芸の教養が身に付く入門講座(19)…森陶岳と隠崎 隆一の備前焼

を参考にしてください。

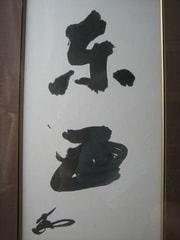

金重陶陽(かねしげとうよう)の備前一輪花入

1896年(明治29年)1月3日 ~ 1967年(昭和42年)11月6日)

桃山備前の研究に取り組み、陶土・窯の構造・窯詰め・焼成法の創意工夫に努めた。

こうした幾多の工夫の末、窯変を人為的に作ることに成功し、桃山風備前を現代に甦らせた。

現在の備前焼隆盛の基礎を築き、「備前焼中興の祖」と称せられている。

1952 56歳で備前焼重要無形文化財(人間国宝)に認定される。

川喜田半泥子、北大路魯山人、イサム・ノグチらと親交があり、芸術的影響を受けた。

陶芸図鑑の表紙になった作品(85年・黒田陶苑)

焼き上がりはややおとなしいが、金重陶陽らしい、風格のある作品

陶陽は、備前興隆の礎を作るとともに、金重家から多くの陶芸家を輩出するきっかけも作りました。

現在の備前焼の中では、金重家が注目すべき作家を最も多く輩出していることは間違いありません。

陶陽箱書き

金重陶陽の長男・金重道明(みちあき)の伊部酒呑

1934~1995年・岡山県重要無形文化財保持者。金重陶陽賞や日本陶磁協会賞

備前としては、上がりがおとなしい作品 荒い粘土が変化を出している

道明箱書き

金重陶陽の三男・金重晃介(こうすけ)の備前茶碗

1943年生まれ・日本陶磁協会賞・山陽新聞賞など多数受賞・抽象的な造形作品が魅力

自然釉・灰釉の変化が景色になっている作品

晃介箱書き

金重晃介(こうすけ)の備前平向付

上がりがとても良く、実際に料理を盛りつけると、その良さが分かる

私が料理した、乾燥ワラビを使った料理を盛りつけたところ

晃介箱書き

金重陶陽の弟・金重素山(そざん)の伊部初釜湯呑

1909~1995年・岡山県重要無形文化財保持者。茶陶の第一人者

『左馬』…諸説あるが、縁起の良いものとして、初釜の時に焼く習慣がある

兄陶陽が偉大すぎて損をしているように思うが、その力量は確かである

【ちょと面白い『左馬』の由来】

1.「うま」を逆から読むと「まう(舞う)」…舞はおめでたい席で催される事から、招福の印として使われた。

2.「馬」の字の下の部分が財布のきんちゃくの形をしているので、入ったお金が散逸しない事から、富のシンボルとして使われた。

3.お客さんを馬に乗せて連れてきた案内人が、馬の口輪をとって左側に立ち案内したことを「お客さんを連れてくる=商売繁盛」としたことから使われた。

この様に、福を招く、めでたい商売繁盛の守り駒として『左馬』は使われました。

焼物では、作品が無事に焼けるように、新しく築いた窯での初めての窯焚き(初窯)の成功を願って、左馬を描いた物を焼くようになったそうです。

素山箱書き

金重素山の長男・金重 愫(まこと)備前湯飲み

1945年生まれ・茶の湯の造形展奨励賞など、多数受賞

ゴマがほど良く付き、日常使ったら楽しい湯呑

愫箱書き

山本陶秀(とうしゅう)備前徳利

1906~1994年・人間国宝 「ろくろの名人」「茶入れの陶秀」

陶秀の作品は、端正なフォルム、確かな力量を感じる作品が多い

陶秀箱書き

山本陶秀(とうしゅう)備前ぐい呑み

上がりも渋い。 職人気質を感じる

陶秀箱書き

山本陶秀の長男・山本雄一の備前茶入れ

1935年生まれ・岡山県重要無形文化財保持者

陶芸家としての力量はあるのだが…

雄一箱書き

山本陶秀の四男・山本出備前徳利

1944年生まれ・茶の湯の造形展田部美術館大賞

なかなか現代的な感覚を持っている陶芸家である

出箱書き

山本出備前ビアカップ

縁の部分が彩色してある備前のビアカップ

夏は、備前のビアマグを冷蔵庫で冷やして、その中にビールを注ぎぐいっと呑む!

ビールを美味しく味わう一つの方法!

備前焼は、その素朴な風合いが魅力で、登り窯で焼成される時の窯変が面白い。

まさに『炎芸術』に相応しい焼き物です。

まずは、自分の好みに焼成された酒器を一点お持ちになり、実際に使ってその作品を味わうと良いでしょう。

出来れば、窯物ではなく、まずは若手の手ごろな価格の作家物を購入することをお薦めします。

人気投票に、応援のクリックをお願いします

人気投票に、応援のクリックをお願いします

14代坂田泥華(さかたでいか)と

14代坂田泥華(さかたでいか)と 深川窯(山口県長門市)の由緒ある窯元の14代目を昭和25年襲名。

深川窯(山口県長門市)の由緒ある窯元の14代目を昭和25年襲名。

で、述べましたので、参考にしてください。

で、述べましたので、参考にしてください。

藤原雄のぐい呑みと徳利

藤原雄のぐい呑みと徳利 ですので、そのフォルムと、炎芸術とも言うべき炎による様々な窯変が、備前焼の魅力

ですので、そのフォルムと、炎芸術とも言うべき炎による様々な窯変が、備前焼の魅力

人気作家

人気作家

六古窯

六古窯 酒の肴は、ぐい呑みに合わせ、質素な物で十分

酒の肴は、ぐい呑みに合わせ、質素な物で十分 これからの季節、どうぞおためし下さい

これからの季節、どうぞおためし下さい

備前焼の、窯変の種類は、知っておいた方がよいので、まとめてみました

備前焼の、窯変の種類は、知っておいた方がよいので、まとめてみました

最後に備前焼で記憶しておくべき物故および現存作家を紹介しておきましょう

最後に備前焼で記憶しておくべき物故および現存作家を紹介しておきましょう  森陶岳

森陶岳

隠崎隆一

隠崎隆一