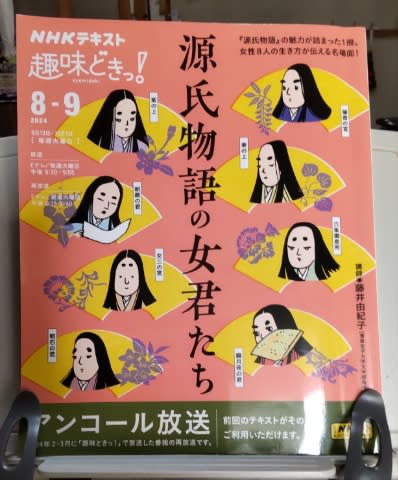

この本を買ったのはもう10年ほど前だ。

市民講座で『源氏物語』を齧ったことがあるので、興味が湧いて買ったんだけれども、

400ページもある分厚い本にタジタジとなって、本棚の飾りになっていた。

20日前の手首骨折で家事も畑仕事も出来なくなったことで、

読んでみよう❗️という気になった。なにが幸いするやらわからない。(笑)

あらすじを簡単に言えば、優秀な弟にコンプレックスを持つ主人公が

源氏物語の世界にトリップして陰陽師として生きていく話である。

26年後に元の世界に戻るのだが、源氏物語の中で過ごした26年は

この世のほんの20分ほどの間の出来事だった・・・。(浦島太郎と逆現象)

作者の内館牧子氏は、源氏物語の登場人物の中では

桐壺帝の正妻、弘徽殿の女御(こきでんのにょうご)が好きだそうだが、

物語では意地の悪いヒステリックな女性として描かれ、余り登場しない。

桐壺帝のご寵愛を受ける桐壺の更衣(光源氏の母)や藤壺(光との不義の子を産む)は

はかなげに見えて結構したたかではないか、そして、こういう女がモテるのだ、

弘徽殿の女御のように、はっきりものをいう頭のいい女は敬遠される。

と、これは内館氏の見解である。

内館氏は弘徽殿の女御に自分を投影してるのかも知れない。

で、この小説はフリーターの青年が主人公ではあるが、

『これは弘徽殿女御のコードで読む《源氏物語》です』と、

内館氏があと書きで述べている通り、弘徽殿の女御も主役の源氏物語異聞である。

この本を読んでからは、源氏物語を今までと違った視点で眺めるようになった。

そう、眺めるだけです。54帖も読めないもの(笑)

こういうあらすじ的なものは読み易いし頭に入りますけども。↓↓

今年度最後の読書会は11月12月と2回に渡って、芥川龍之介の『舞踏会』だった。

これはフランスの作家ピエル・ロティが日本滞在の体験を元に著した

『お菊さん』と『江戸の舞踏会』を下敷きにして、芥川独自の作品に仕上げたものである。

芥川龍之介にはそういった傾向の作品が多いような気がする。

初め読んだときは、華やかな鹿鳴館のパーティーでの、日本娘とフランス将校の淡い恋物語かと思ったのだが、

講義を聴くと、なかなかどうして奥が深い。

明治開化期、政府は欧米との不平等条約を解消しようと躍起になるあまり、

日本の伝統を捨て、やみくもに西欧文化を導入していた。

鹿鳴館がその象徴である。

西欧式の社交場を作り、各国の文化人を招いて夜会など催し、欧米と対等に渡り合おうともくろむのだが、

しょせん付け焼刃、猿真似に過ぎなかったという、当時の世相を皮肉った作品だったのである。

日本の、欧米文化に対する漠然としたコンプレックスは、この辺りから続いているものだろうか?と思った。

先日の読書会《足跡 住井すゑ》の折、図書館側が教室に住井すゑさんの著書を並べて下さっていました。

興味のある方はお借りくださいって。

有名な『橋のない川』って七巻まであるんですねぇ。

それに分厚くてとても読破する自信がないから、彼女の講演、対談をまとめた文庫本のほうを借りてきました。

住井すゑさんて、優しいおばあちゃんのイメージを抱いていましたが、

なかなかどうしてバリバリの左翼思想のお方だったんですね。

《女は複雑、男は単純。政治なんか単純なほうがいい。

だから政治は男に任せておけばいい。女には女の仕事があるんだ。》とか、

《世間の常識には囚われない、私は私の流儀でやる。》とか、

《文化人と言われている人たちは労働者や農民の寄生虫だ。》とか、スパッスパッと斬り込んでおられます。

私なんかは、「まあ仕方ないか」と世間に流されるタイプだから、ちょっとタジタジになりました。

ひとつ納得がいったのは、

《歴史のほぼ八割は権力側に有利に書かれた作り話だ。》という部分。

ここで、彼女がエッセイ『足跡』で述べていた、

《足跡は嘘のない歴史だ。足跡こそは人と大地の接点であり、人間存在の証明である。》に繋がったのです。

『土』を大事にし、生涯を通して真実を追求された方なんだろうな、と思いました。

※表題の『人間宣言』の『人間』は『じんかん』と読んで、人と人の間、つまり『全てのものに』という意味だそうです。

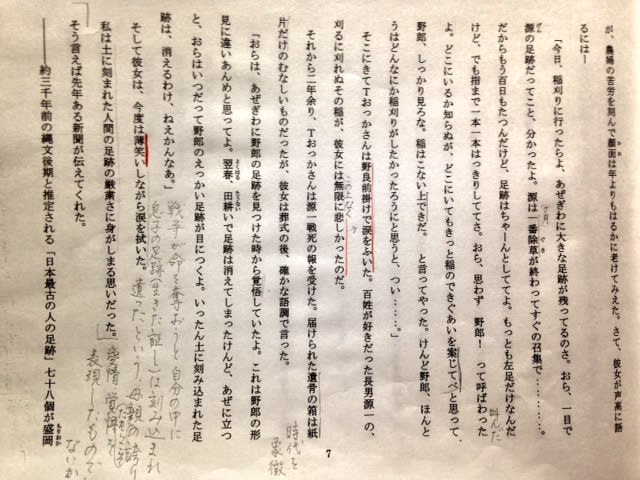

今日の読書会は、農民作家住井すゑのエッセイ『足跡』

少し長いので要約すると、

《ある日テレビを観ていた作者は、畑を裸足で遊ぶ2~30人の子供たちの足首の白さが気になる。

それは生まれてこのかた、土はおろか空気にさえもろくには触れることがなかった足首だ。

社会が合理化されるにつれ、農村でも裸足の人はいなくなった。

このまま進めば人間の足裏は土の感触を失うのではないか、と作者は不安に思う。

昔はぬかるみの道には幾つもの足跡が刻まれていたものだと。

作者は一人の農婦を思い出す。

農婦は、田植え後に召集された息子の足跡が、畦ぎわにくっきり残っていたと、涙する。

そして2年後、戦死の報を受ける。農婦は葬式後しっかりした言葉で語る。

「野郎の足跡を見つけた時から覚悟はしていたよ。

足跡は消えてしまったけんど、畦に立つといつだって野郎の足跡が目に付くよ。

いったん土に刻み込まれた足跡は、消えるわけねえかんなあ。」

そして彼女は、薄笑いしながら涙を拭いた。》

ここで、『薄笑い』とはどういう心境なんだろうか?と生徒から質問が出た。引っかかる表現ではある。

が、皆の意見や、先生の解説を合わせると、

『戦争が命を奪おうと、自分の中には息子の足跡=生きた証しが刻み込まれている。

母親なればこその誇り、愛情、覚悟を表現したものではないか。』ということだった。

エッセイはこの後、遺跡から発見された3000年前の人の足跡について語り、

《足跡は嘘のない歴史である。あの足首の白い子供たちにも歴史に足跡を残してもらいたい。》

と述べている。

歴史に足跡を残す。それは何もノーベル賞を獲れ、というのではない。

大地に根を張って生きることである、と今日の先生のお話でした。

今日の読書会は趣向を変えて、『筑豊と万葉』というテーマで先生がお話して下さいました。

荒くれイメージの筑豊と、雅びな万葉がどうして結び付くのか不思議に思われるでしょう?

そもそもは奈良時代に、山上憶良が筑前の守として筑紫に赴任し、

地方巡察の際、嘉摩(現 嘉麻市)の役所で自分の和歌3首を撰定したことから始まります。

それが後に『嘉摩三部作』と言われるようになったんだそうです。

山上憶良は万葉集に78首を遺していますが、

自然に関する歌は殆ど無く、恋の歌に至っては1首もないそうです。

妻子への愛と、人生や社会の無常を詠んだ歌が多いのだそうで、いわゆる社会派歌人だったんですね。

嘉摩三部作

☆ひさかたの 天路(あまぢ)は遠し なほなほに 家に帰りて 業(なり)をしまさに

(天に昇る道は遥かに遠い。素直に家に帰って家業に励みなさい)

☆銀(しろがね)も 金(くがね)も玉も 何せむに 勝れる宝 子にしかめやも

(銀や金や宝石が何になるだろう。子供に勝る宝が他にあるだろうか?)

☆常盤なす かくしもがもと 思へども 世の事なれば 留み(とどみ)かねつも

(永久に変わらずにありたいものだと思うけれど、命を引き留めることはできないことだ)

山上憶良ゆかりの地ということで、筑豊には多くの歌碑が建てられています。

その中で私が好きなのは、

☆世間(よのなか)を 憂し(うし)と恥し(やさし)と思へども 飛び立ちかねつ 鳥にしあらねば

(世の中を辛く耐えがたいと思うけれども、飛んで逃げる訳にはいかない。鳥ではないから)

今も昔も人の心とは変わらないものですね。

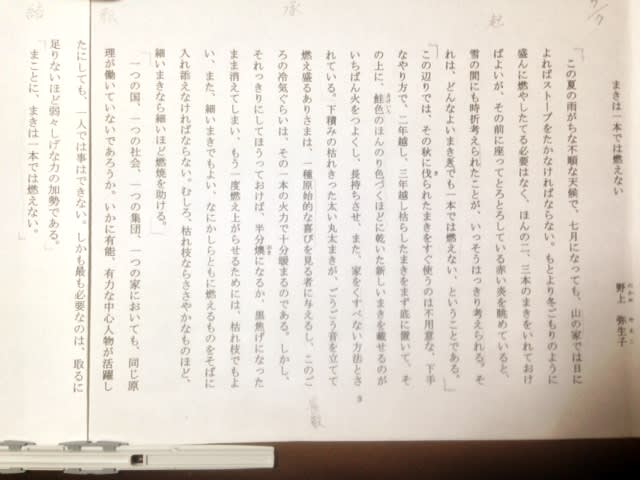

7月の読書会は、野上弥生子[1885-1985]の随想『まきは一本では燃えない』

作者はストーブに薪をくべながら考える。

《どんな良い薪でも一本では燃えず、枯れ枝や細い薪ほど燃焼を助けることから、

国、社会、集団、家庭に於ても、有能な人物がいたにしても、一人では事は出来ない。

最も必要なのは、取るに足りないほど弱々しげな力の加勢である。》…と。

今回も3班に分かれてのディスカッションの後、意見をまとめて発表です。

いや、ディスカッションというほど高度のものではなく、口々に感じたことを言い合う訳ですが、

これが結構盛り上がるんですよ!

生徒はほぼ同世代ですから、カマドや七輪で煮炊きの経験があるんです。

それで『鮭色にほんのり色づくほどに乾いた新しいまき』とかの描写がすんなり理解できるのです。

昔はマッチも貴重だったから、直ぐ火が着くように焚きつけに松ヤニを使ったとか、

経験談がどんどん飛び出しました。

作者は、『まことに、まきは一本では燃えない。』と結んでいます。

人間の社会に於ても小さな力が必要ということですね。

薪ひとつの描写で作者の生き方、思想までも感じさせるのはさすがだ、という意見も多かったです。

で、今、blog書いていてハッとしたのですが、作者は明治18年生まれの女性。

男尊女卑の時代を生きて来られたのではないかしら?

とすると、横柄な男社会も弱々しげな女性あってこそですよ、と言いたかったのでは?

まあ、深読みし過ぎかもしれないけど、ふとそう思いました。

今年の市の教養講座は『読書会』になりました。

講師は去年の古典講座と同じ先生です。

今年度は受動型から参加型へ、趣向を変えたものになりました。

短編や随筆、漢詩、古文などを皆で読み、感想や意見を自由にディスカッションしようと言うのです。

今までのように居眠りはできません

今回(6/2)の題材は、医師であり、歌人、小説家でもあった上田三四二(1923-1989)の随筆『梅は近景』です。

『梅は匂いのことを別にしても、近景がよい。』との出だしで、

昔から言われている「梅は近景 桜は遠景」を独自の視点から考察し、

『梅のよろしさはそこに尽きる。』➡(だからやっぱり梅は近景が良い)と結んでいます。

三つのグループが其々まとめた感想を発表しました。

梅と桜を比較する必要があるのか、と先ず思った、と言う人もいましたし、観梅の思い出を語る人もいました。

作者は梅が好きなのだ、それが伝わってくる文章だというのは共通して感じたことのようでした。

桜の遠景は空に漂ったように素晴らしく、梅には一輪一輪に凛とした美しさがあるのですね。

先生は、「読書は楽しむもの。作品の受け取り方は自由であっていい。」とおっしゃいます。

どの作家だったか、入試に出た自分の作品の問題を解いてみたら不正解だった、という話を思い出しました。

感想に正解はないのですよね。

今後の読書会は漢詩なども取り入れて下さるそうで楽しみにしています。

市の生涯学習の一環として、15年間続けられてきた古典文学講座が今日で終了した。

6月からの新年度は新規の講座を設けるそうだ。

で、最後の授業は芥川龍之介の『地獄変』

これは『宇治拾遺物語』の中の<絵仏師良秀、家の焼くるを見て悦ぶ事>を元に芥川龍之介が創作したものである。

元の話は、絵仏師良秀が自宅の火事の燃える炎を見て儲けものだと喜び、立派な不動尊の絵図を完成させて、

人々に賞賛されたというあらすじだが、『地獄変』のほうは元の話の何倍も恐ろしい。まさに地獄絵図である。

何しろ、実の娘が焼き殺されるのを恍惚と観察して炎熱地獄を屏風絵に如実に描写し、自らは首をくくるという話なのだから。

芸術家の芸術に対する執着。

芥川の時代というのは、芸術至上主義、即ち、この世で価値のあるものは人の命より芸術だという風潮が高まっていた時期らしい。

芥川自身、「ぼんやりとした不安」という言葉を遺して自殺していることを考えると、

この作品からは、芥川の小説家としての苦悩が浮かび上がって来るように思えてならない。

今年度古典講座7回目『袴垂(ハカマダレ)、保昌(ヤスマサ)にあふ事』

意訳

『昔、袴垂という大盗賊の親分がいた。寒くなったので着る物を手に入れようと物色していると、

夜中、服を沢山着ている人がひとりで笛を吹いて歩いている。

これこそ獲物であろうと、走りかかって服を剥ぎ取ろうと思ったのだが不思議に怖く感じたので、

2~300mほど付いて行ったが、気が付く様子ではない。

試しに足音を立てて近寄ったが、笛を吹きながら振り返った様子は襲いかかれそうもなかったので走って逃げた。

何度も色々やってみたが少しも怯えた様子がない。

又1kmほど付いていったが、このままではいられないと思って刀を抜いて走りかかった時に、

今度は笛を吹くのを止めて振り返って「何者だ」と言うので肝がつぶれてしゃがみ込んでしまった。

逃げられないと思ったので、「おいはぎでございます」と言うと

「名前は?」と聞く。「袴垂と呼ばれております」と答えると、

「そういう者がいるとは聞いている。物騒な奴だ。付いて来い。」と言って又笛を吹いて行く。

この様子では逃げられないと観念し、一緒に行くうち家に着いた。

どこだろうかと思うと、摂津の守(県知事くらい)の前任の保昌という人だった。

家の中に呼んで、綿の厚い服を一枚下さった。

「着る物がいる時はここに来て言いなさい。知らない人に襲い掛かるような過ちはするな。」

と言ったのだが、たいそう不気味で恐ろしかった。

大変立派な人であったと、袴垂はその後捕らえられた時に語った。』

悠然と笛を吹いて歩く凛々しい姿は、なんだか牛若丸みたいですね。

そこで先生に「京の五条の牛若丸と弁慶の話は、これを元にして作られたんでしょうか?」と質問しましたら、

「いや、それは無いでしょう。」と即座に否定されました。

今日は古典文学講座、宇治拾遺物語6回目『児(ちご)の掻餅(かいもち)するに空寝したること』でした。

『昔、比叡山の延暦寺に稚児がいたそうだ。

僧たちが宵の暇つぶしにぼた餅でも作ろうかと話しているのを聞き、稚児は嬉しくなった。

けれど、寝ないで待つのもいやしく思われそうだから端っこで寝たふりしていると、出来上がったようでザワザワしている。

きっと誰かが起こしてくれるだろうと待っていると、僧が「これ、起きなさい。」と声を掛けてくれた。

稚児は、やったね!と思ったけれども、いっぺんで起きるのも決まりが悪く、

もういっぺん起こされたら返事しようと寝たふりを続けていると、

別の僧が「折角ぐっすり寝てるんだから起こしなさんな。」と言う。

「ありゃ~残念、も一度起こしてくれよォ」と思っていると、みんなでムシャムシャとひたすら食べる音がする。

稚児はたまらなくなって、しばらく経ってから「はい!」と返事したので僧たちは笑い転げたということです。』

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

可愛いお話ですね。

この講義を受けながら思い出したのが、私の正反対の経験です。

小学校低学年の頃、両親が仕事(浪曲師)で留守がちだったので祖父母の家に預けられていました。

まだ宵の口だったと思いますが、ふと目覚めてトイレに行こうとしたら、

茶の間で大人たち(祖父母、叔父、叔母、姉)が、頭を寄せ合ってスイカを食べてる光景に出くわしたのです。

私はその時分たまにオネショしてたから、夕方からの水分はご法度で、私が寝入ったのを見計らって食べ始めたのでしょう。

誰も知らんぷりして食べています。私は無視されたのが悲しくてふて寝したものです。

60数年経ってもその光景が浮かんでくるのですから、まさに、食いものの恨みは・・・ ですね。

ですね。