1835 片足を上げる

一昨日、整形外科を受診した。

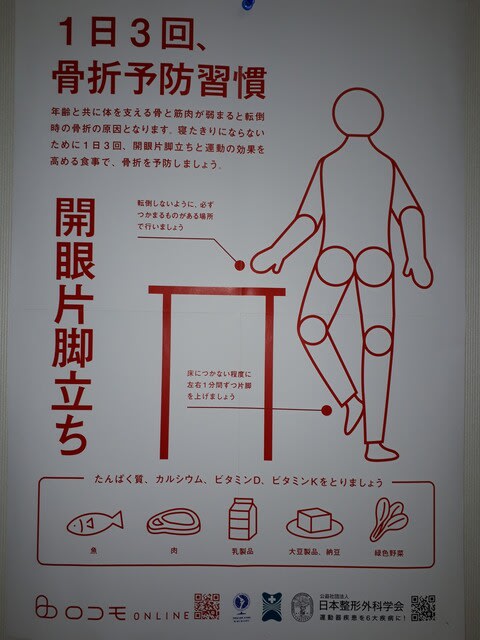

中待合室の壁に「1日3回 骨折予防習慣」のポスターが目に止まった。

何が書いてあるのか、と気になり近づいた。

齢(とし)を嵩ねていくと、躰を支える骨と筋肉が衰え

転んだとき骨折してしまいがちになる。

他人(ひと)事ではなく、我身も同様に衰え

頚椎ヘルニアと腰椎圧迫骨折の憂き目に有り、痛みほ癒えぬ。

寝たきりにならないよう

1日3回 開眼片脚立ちを行うことで

骨折の予防になる。

早速、今日から骨折予防習慣を取り組んでいくとしようか。

生活のなかでも片脚を上げる行為(動作)はある。

ズボンや靴を穿くとき、浴槽をまたぐとき

階段の昇り降りもそうである。

片脚を上げる動作は安定したバランスが 求められる。

脚の筋力が衰えてくると、手すりなどにつかまり片脚を上げる。

歩く、左右の脚を交互に上げ連続していく動作に他ならない。

歩行バランスを崩し、転倒してしまい

圧迫骨折や骨が欠けたりして、保存療法になる。

痛みを堪えながら何とか歩けるのに、

「動いてはダメ」「歩かないで」「立たないで」などと行動を制止してしまう。

歩くとき、介護者が傍らで見守りをする

「アブナイ」、と思ったとき、手を出したりすればよい。

介護施設や定員20名を超えるデイの事業所の職員は

「転んだら大変だから、安全のためにも施設のなかでは、車いすを使わせていただきます」、と

利用者の安全を優先するという言葉に、家族は同意してしまう。

安全を優先する、ということで、日中車いすに座り、車いすでトイレや浴室に移動する。

ひと月もしないうちに、歩けていた老人は歩けなくなった。

人間の躰、手足は使わない、と体力、筋力が衰え機能が低下していく。

使わないものはダメになる。

介護保険(介護サービス)は、要介護老人の自立を支援することにある

転んだら大変だから、それは利用者よりも事業所の責任逃れに過ぎない。

転ばないよう、どのような手立て(支援、介助方法、福祉用具の活用などなど)をとれば

転倒を防ぐ歩行ができるのか

それを模索し、支援を行うかである。

居宅サービス計画書(ケアプラン)のサービス内容の欄には

「事業所内の移動は、車いすを使用しない(体調不良などの時を除き)」

「日常生活行為を通し、歩く機会を作る」

と記載します。

老人は、声を出したり、手足を動かしたり、歩いたりすることで

元気になる。

転ぶから、といって

車いすで移動する先は

寝たきりになり

死期をはやめることに連なる。

時間がかかり、動作がゆっくりであっても

大地に足を着き歩く

それは人間の歩みでもあった。

一昨日、整形外科を受診した。

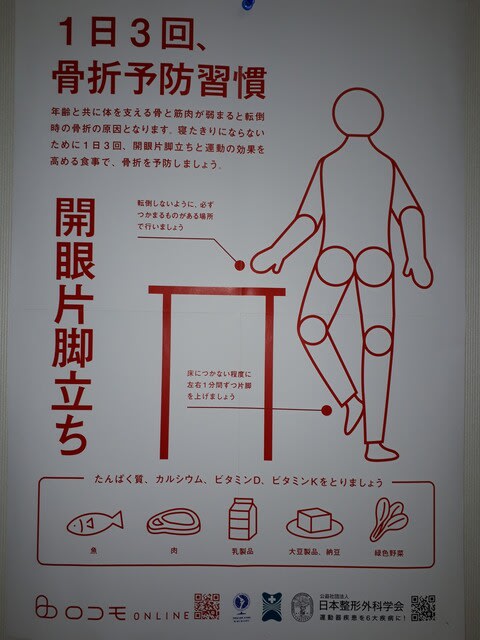

中待合室の壁に「1日3回 骨折予防習慣」のポスターが目に止まった。

何が書いてあるのか、と気になり近づいた。

齢(とし)を嵩ねていくと、躰を支える骨と筋肉が衰え

転んだとき骨折してしまいがちになる。

他人(ひと)事ではなく、我身も同様に衰え

頚椎ヘルニアと腰椎圧迫骨折の憂き目に有り、痛みほ癒えぬ。

寝たきりにならないよう

1日3回 開眼片脚立ちを行うことで

骨折の予防になる。

早速、今日から骨折予防習慣を取り組んでいくとしようか。

生活のなかでも片脚を上げる行為(動作)はある。

ズボンや靴を穿くとき、浴槽をまたぐとき

階段の昇り降りもそうである。

片脚を上げる動作は安定したバランスが 求められる。

脚の筋力が衰えてくると、手すりなどにつかまり片脚を上げる。

歩く、左右の脚を交互に上げ連続していく動作に他ならない。

歩行バランスを崩し、転倒してしまい

圧迫骨折や骨が欠けたりして、保存療法になる。

痛みを堪えながら何とか歩けるのに、

「動いてはダメ」「歩かないで」「立たないで」などと行動を制止してしまう。

歩くとき、介護者が傍らで見守りをする

「アブナイ」、と思ったとき、手を出したりすればよい。

介護施設や定員20名を超えるデイの事業所の職員は

「転んだら大変だから、安全のためにも施設のなかでは、車いすを使わせていただきます」、と

利用者の安全を優先するという言葉に、家族は同意してしまう。

安全を優先する、ということで、日中車いすに座り、車いすでトイレや浴室に移動する。

ひと月もしないうちに、歩けていた老人は歩けなくなった。

人間の躰、手足は使わない、と体力、筋力が衰え機能が低下していく。

使わないものはダメになる。

介護保険(介護サービス)は、要介護老人の自立を支援することにある

転んだら大変だから、それは利用者よりも事業所の責任逃れに過ぎない。

転ばないよう、どのような手立て(支援、介助方法、福祉用具の活用などなど)をとれば

転倒を防ぐ歩行ができるのか

それを模索し、支援を行うかである。

居宅サービス計画書(ケアプラン)のサービス内容の欄には

「事業所内の移動は、車いすを使用しない(体調不良などの時を除き)」

「日常生活行為を通し、歩く機会を作る」

と記載します。

老人は、声を出したり、手足を動かしたり、歩いたりすることで

元気になる。

転ぶから、といって

車いすで移動する先は

寝たきりになり

死期をはやめることに連なる。

時間がかかり、動作がゆっくりであっても

大地に足を着き歩く

それは人間の歩みでもあった。