今回の京都名所巡りは、長岡天満宮、松尾大社、

そして、梅宮大社と神社を巡る回となります。

もう一つ先の駅には阪急嵐山駅があり

ここまで来てに嵐山まで足を伸ばさないのは

物凄く贅沢なことをしている気持ちにもなります。

東門 神苑入り口

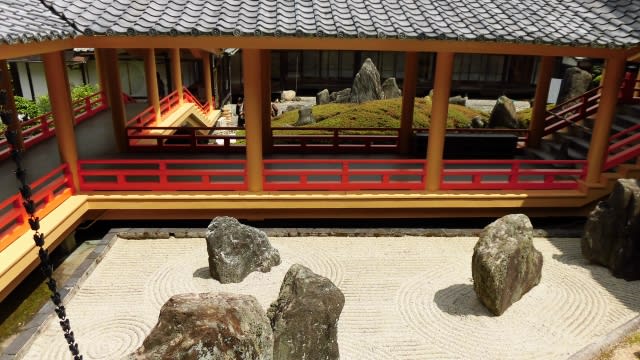

梅宮大社の神苑は、池泉回遊式の庭園で

約3000坪の広さがあり

東神苑、北神苑、西神苑の3つのエリアに分かれています。

梅宮大社 神苑

東神苑は、咲耶池(さくやいけ)を中心とした庭園で

5月上旬にはキリシマツツジが一面に咲くとのことですが、

この日は、まだ咲き始めなのか散り始めなのか

キリシマツツジの赤い花は、多くはありません。

北神苑は、勾玉池(まがたまいけ)を取り囲む庭園で

初夏には花菖蒲(はなしょうぶ)や

紫陽花等が見頃となります。

北神苑から西神苑にかけて梅林が続き

早咲きの梅、遅咲きの梅と多くの種類の梅があり、

1本の木に紅白の花を咲かせる珍しい梅の木もあるようです。

東神苑 咲耶池(さくやいけ)

咲耶池の中島にある茶室『池中亭』が

東神苑の景観を一段階高めています。

今は分からないけれども

以前は、茶室『池中亭』で茶会が行われていたと

喫茶『Stella』のマスターが話していました。

この赤い花は、椿?牡丹?

分からないので適当に言います。

いや~牡丹の花が綺麗に咲いていました。

周りの緑を映し込んだ水面がキラキラと輝いて

咲耶池の景観が素晴らしかったので

カメレオン歩きをしてゆっくりと観賞します。

東神苑 キリシマツツジ

この赤い花は、木の形状は違いますが

キリシマツツジで間違いないかと。

さっき長岡天満宮で観てきたばかりですからね。

これ間違っていたら責任をとって

今日の晩御飯のおかずを一品減らします。

何かの植物の葉が咲耶池を覆っているのですが、

カキツバタの葉なのか、花菖蒲の葉なのか、蓮なのか、

まさかのキリシマツツジなのか、

はたして………。

東神苑 参集殿

参集殿は、神社によっては宿泊施設であったり

無料休憩所であったりと様々ですが、

東神苑の参集殿は、どのような役割なのだろうか。

東神苑 茶室『池中亭』

北神苑 勾玉池

北神苑の勾玉池周辺では、

八重桜、花菖蒲、藤棚を楽しめるとのことでしたが

藤棚に藤の花が、ひと房も無かった。

西神苑

西神苑では、梅苑を楽しめますが

当然ながら梅の時期はとうに過ぎています。

梅宮神社の神苑の期待は正直大きくなかったのですが、

規模と美しさは、かなりのもので

神社に立派な庭園があるのは有難いです。

梅宮大社の庭園の北神苑と西神苑は、

エリアの花々の季節を外すと休眠状態となりますが

東神苑の美しさが補ってくれますね。

神戸への帰路に就く前に

これまた喫茶『Stella』のマスターから教えて頂いた

京都景観スポットに選定された地点に足を運びます。

阪急松尾大社駅へ向かう道中の

桂川に架かる松尾橋から5m前後の所に

景観スポットを示す金属が埋められているとのこと。

道路と歩道に目配せして探しに探して見つからず、

ようやくそれらしき金属を桂川の土手に発見。

15.8Kの意味が全く分からないので

これ違うかも知れませんが、もうこれだとします。

帰宅後にこの場所を調べてみたら

五山の送り火の鳥居形の観賞スポットにも

選ばれているようで

五山の送り火には、多くの人が集まるようです。

皆様、今回も名所巡りにお付き合い下さり

ありがとうございました。

私的には、今回も十分に満足できたのですが

皆さんにも楽しんで頂けたなら嬉しく思います。