日刊サイゾー MOBILE

http://www.cyzo.com/2011/04/post_6977.html

自粛ムードの中、このようなイベントを開催した人たち。とても勇気があると思います。このようなときだからこそ、あえて バカになる必要があるとも思うのです。

↓

■ 行動力あふれるバカを見習え!? 新しい日本をつくる「バカサミット」

「青春!バカサミット2011」公式サイトより

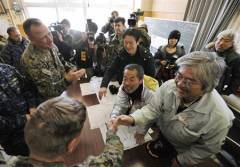

4月2日、東京・秋葉原の東京都産業労働局秋葉原庁舎にて、日本の"先進バカ企業"が集う「青春!バカサミット2011春 ?四月バカの集い?」が開催された。室内は参加対象者の「ヒマな人」200人で満杯となり、熱気ムンムン。変態企業カメレオンが主催し、カリスマ離婚式プランナー寺井広樹、マグロ船式職場活性プロデューサー齊藤正明、有限会社ザリガニワークス武笠太郎・坂本嘉種、日本唐揚協会専務理事・カラアゲニスト八木宏一郎、株式会社パーティーカンパニー家入一真、面白法人カヤック代表取締役柳澤大輔の各氏が登壇。自らのバカっぷりと、そのバカさ加減を活かした成功譚? を披露した。

家入氏が「逆転の発想」を強調していたように、"常識では計り知れない分野を開拓できるのはバカゆえ"という思想は、各スピーカーに共通のものだった。

寺井氏は、結婚式の真逆に位置する「離婚式」をプロデュース。式では結婚指輪をたたき割るなど、一般的に後ろ向きなイメージがある離婚に、新しい意味を与えている。齊藤氏はマグロ漁船が「魚が獲れるかどうかはマグロ次第だから計画を立てない」という点から、景気は予期しない事象に左右されると悟り、一歩先を確実に当てる仕事の仕方を提案。武笠氏と坂本氏は、人生にはガッカリすることもあるという現実を学ぶ道具として、本来は喜ばれるはずの子どもへのプレゼントを悲惨なものにするべく「コレジャナイロボ」を開発。絶望的なトラウマを与えるというコンセプトが世の中に受けた。

日本唐揚協会専務理事・八木宏一郎氏。

八木氏はイベントの中身も決まっていなければお金もまったくないという状況でありながら、ひたすら完成図を示し、そこに必要な人員やスポンサーを充てていくという「絵に書いたもち」方式で「からあげカーニバル」を実現、10万人を動員した。家入氏は当たり判定をつけるのが面倒くさいという理由で、ひたすらブロックが画面の下に吸い込まれていく、まったく積むことがない「落ちゲー」を制作。柳澤氏は、チャックをいつも閉め忘れていたことから「チャック全開防止ボタン」を発明。これが現在に至る創作動機になっているという。

マグロ船式職場活性プロデューサー・齊藤正明氏。

常識が通用しない事態の最たるものは、齊藤氏が体験したマグロ漁かもしれない。マグロの群れは時速60キロで移動しているため、漁獲することが難しい。そこで多数のマグロ船が群れの所在を報告し合い、現在地を類推して集まり、共に漁獲するのだという。常識で考えるなら企業機密は独占するものだが、自分だけの情報で漁をしているよりも、共同で事に当たったほうが、通年では漁獲高が多くなるというのだ。漁獲高を分かち合うというこで、一時的にはそれぞれ漁獲高を減らすことになっても、ライバルを信用したほうが最終的な利益は大きくなる。なんとなく囚人のジレンマに似た話だ。

ザリガニワークスの武笠太郎氏(左)と坂本嘉種氏(右)。

ザリガニワークスのコレジャナイロボは前述の通り、本来の目的は、アニメや特撮に登場するロボットの意義をまったく理解しない父親が木で作ったいいかげんなロボットをプレゼントし、子どもに「僕の欲しかったモノはこれじゃない!」と憤まんや涙を流させる、あの感覚を再現させるものだった。しかし、その「あるある感」を面白いと思った人々によってウェブサイト上でのストーリー展開や水木一郎氏を迎えての音楽CD化といった広がりを見せた。発売から最初の2年は2個ずつしか売れなかったが、商品の特異性に気づいたライブドアのバイヤーが2人を熱心に口説き、プロモーションに力を入れた結果だった。世の中、逆転の発想が意外な結果を生むこともある。

カヤックの柳澤大輔氏。うんこの被り物を

かぶった観客が静かに見守る。

最近話題になっているカヤックの「うんこ演算」は、子どもの大好きなうんこネタ満載の数式問題を解くアプリだ。当初はアップル製品向けに開発したが、お題がうんこであるために認可が下りず、アップル本社との協議に発展。結局、許諾は得られなかったがあきらめずに製品化を進め、Android Marketでの発売に成功した。

内部の企画段階で却下になりそうな下ネタのコンテンツを、実際に流通にはねのけられても貫き通すなど、普通の企業にはなかなかできない。というか、しようとしないことだろう。

東日本大震災発生後の対応がことごとくマズイお上を見るにつけ「ダメだな」と思う、その意識を共有できている今こそ、行動力あふれるバカの前向きさに見習うべきではないか。というのはただの錯覚かもしれないが、聞いてすがすがしくなる講演であったことは確か。真面目に受け止めるかどうかは別にして、新しい日本をつくっていこうと思うたぐいの人々にとって有用な時間であったことは間違いない。

(取材・文・写真=後藤勝)