中世、寺で酒が造られた時代があって、河内天野寺、大和菩提山寺、近江百済寺などは名酒で有名だったそうです。酒を造るようになった理由は、神仏混淆だった寺の中にある神社に供えるためだったということです。神社に酒樽がならんでいるのは、酒好きな神様たちにささげるためなのでしょう。

護国神社(見川1-2-1)

常磐神社(常磐町1-3-1) 拝殿前にも並べられています。

東湖神社(常磐町1-3-1) 藤田東湖は酒好きでしたからさぞよろこんでいることでしょう。

吉田神社(宮内町3193-1)

見川稲荷神社(見川2-91)

見川稲荷(見川2-91) 酒樽ではありませんが、拝殿内部に神饌として米と一緒に酒瓶が奉納されていました。

馬頭観音信仰が盛んになるのは江戸時代後半だそうです。農村に馬による作業の普及したことが、その背景にあるのでしょう。馬の供養とともに、馬の守護神としてや、旅の安全、五穀豊穣の神としても祈られたようです。馬頭観世音と刻された碑を少し選びました。

甘酒地蔵尊(金町1-4) 文化14年(1817)だそうです。

千波町おさえん通り 馬頭観世音塔となっています。

神応寺(元山町1-2-64)

一里塚(元吉田) 江戸からの水戸街道最後の一里塚のところにあります。

好文橋右岸坂入口 馬頭観世音菩薩となっています。隣の多宝院護国寺檀徒が昭和49年に建てたようです。左の二つも馬頭観世音と馬頭尊です。

姫子2

大場町 上方の梵字はカンという馬頭観音を象徴的にあらわす文字だそうです。他にもありますので気をつけて見てください。

白旗神社(平須町) 中央は明治23年、左は昭和59年の建立です。

川又観音(川又町) 左は文政5年(1822)の建立です。右は馬頭観音供養となっています。ここにはたくさんの馬頭観音があります。

北葉山観音(千波町) 千波村講中とあります。馬頭観音の講もあったのでしょうか。

水戸でもいろいろなところで龍が見られます。

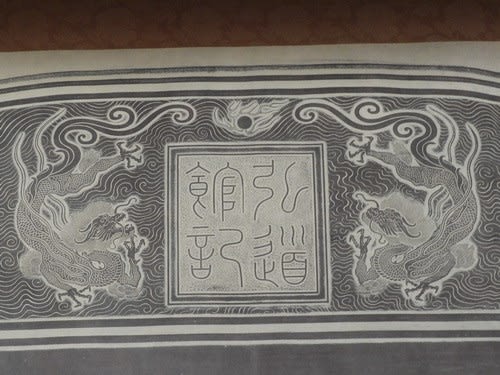

弘道館記碑の龍(弘道館 三の丸1-6-29) 東日本大震災による被災の修復なって八卦堂に保存されている、藤田東湖による弘道館記碑の拓本(水戸拓)です。拓本が掛軸になって弘道館に展示されています。

臥龍梅(がりゅうばい 弘道館庭園 三の丸1-6-29) 梅は幹の中心がなくなってしまうようで、全体を支えることができなくなって、こうした姿になることがおうおうにしてあるようです。

芳賀神社拝殿懸魚の龍(芳賀神社 栗崎町1677) 向背などにある竜彫刻は、水戸にある龍の寺社彫刻でご紹介していますので、ここでは懸魚(げぎょ)の彫刻をだしておきます。

龍の絵馬(大井神社 飯富町3475) 本堂脇の絵馬殿にあります。

東照宮山車龍彫刻(宮町2-5-132) 山車(だし)には龍の彫刻がよくほどこされるようで、他の町の山車にも龍の彫刻が見られます。

笠原水道龍頭(りゅうず)共用栓(笠原町) 明治になって笠原水道に、数十基設置された龍頭栓を復元したものだそうです。本町、水道歴史資料室(田野町字楮原1662-14)にもあります。

桶を縄でつるして水をくみ上げるかたちの井戸を釣瓶(つるべ)井戸といい、その中には、棹の一方に桶、一方に重石を付けるかたちのはねつるべ型、滑車を付けて一方に桶と、もう一方に重石や桶を付けた車井戸があるようです。それが手押しポンプ型から電動ポンプ型に変わってきたようです。

はね釣瓶井戸(模型 水道歴史資料室 田野町字楮原1662-14) こんな井戸を復元して、家族に乾杯にでも来てもらえたら面白いのでしょうが…。

好文亭裏庭(常磐町1-3-3) 車井戸を最近復元したようですが、いかにも装飾といった感じです。

釜井戸(釜井戸バス停近く 飯富町) 地名にもなっている井戸です。写真左には池があり、中央奥には神社もあります。

現役井戸(春日香取神社(川又町246)、水神宮隣) バリバリの現役のようで、畑の潅漑に使われているようでした。

現役井戸(勝幢寺(しょうとうじ) 渡里町2800-1) 寺社では、お墓で使う水に井戸水をくみ上げていることが多いようです。多くは飲用不可の表示がついています。