天蓋は、インドの日よけが原型だそうで、その後、仏像や導師を守る装飾的用具となったそうです。きらびやかな装飾が施されていて、仏殿の中を華やかにする荘厳具(しょうごんぐ)の一つだそうです。一番目立つのは、導師の上に掛けられる人天蓋(にんてんがい)のようです。

香積寺(こうしゃくじ 渡里町111)

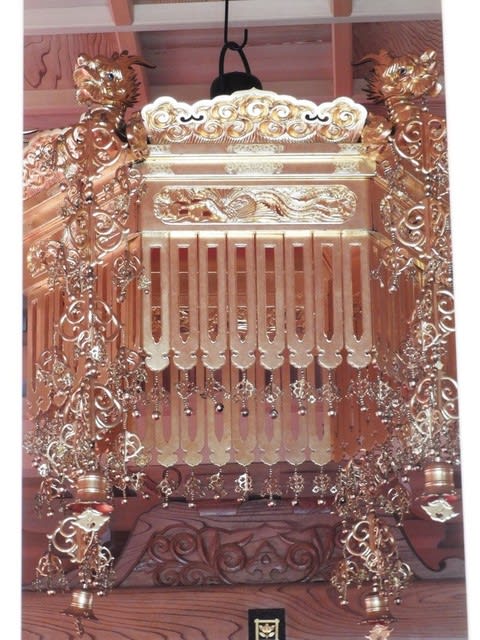

この形が一般的なようです。瓔珞(ようらく)というつりさがった飾りがきれいで、上部の角には龍がついています。

薬王院(元吉田町682)

唐草文がほどこされた八角形の天蓋のようです。

蓮乗寺(元吉田町2705)

角(かど)にある瓔珞以外の瓔珞上部は、中央を抜いた板状の飾りになっています。

定善寺(酒門町363)

あまりよく見えませんが、そうとう装飾的な天蓋のようです。

六地蔵寺(六反田町767)

他と違った形の四角形をした、地蔵堂にある天蓋です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます