現状の日本において自家採種禁止は基本的には行われないと思います。農家が自家採種で育てている植物が登録品種と似ているか否かは、告訴する方が証拠を裁判所や検察省にその証拠を届けなければならないからです。証拠としてはゲノム分析が必要となり、そのためには膨大な経費が必要となるからです。その膨大な経費と時間をかけても、個人の場合は300万、企業の場合は1000万円の罰金だからです。種苗会社がやっているのは雄性不稔(花粉ができない系統)の育苗だと思います。

もし種苗会社が遺伝子組み換えにより雄性不稔の系統を遺伝子組み換えにより作ったとするとは、地域社会の了承を得てやっていることでしょうか? 私が沼津で遺伝子組み換えにかかわった時は、結構厳しい縛りがありました。種苗会社が秘密裏でそういうことをやっていれば、アメリカのモンサント社を非難することがをできません。日本の3本の種苗会社に勤めていた知人に「雄性不稔をやっていたの?」「そうしないと種が売れませんから…」と言っていました。

拡散希望

山田 正彦 2018年5月16日

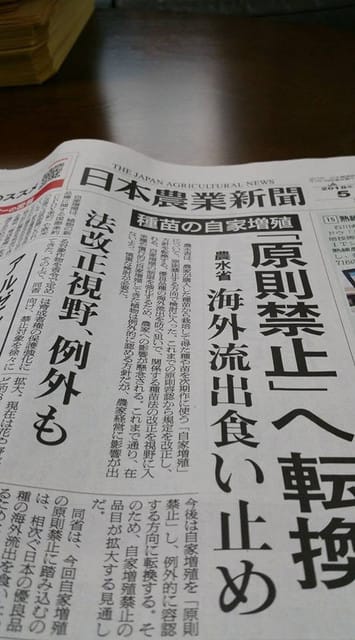

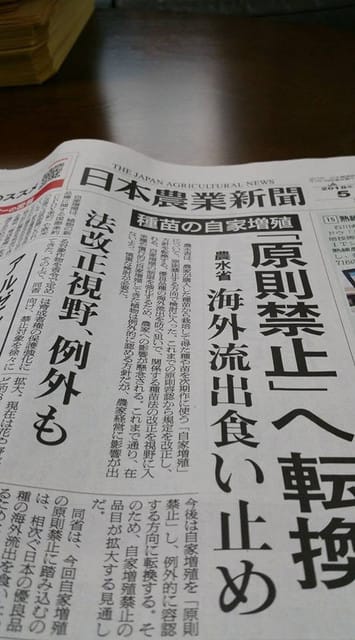

自家採種が禁止されるのではないか、まさかと思っている人が大半だと思いますが、日本農業新聞を見て下さい。本当に大変なことになりそうです。

また長くなりましたが、最後迄読んで、お願いです、シェア拡散して頂けませんか。

政府は、種子法廃止の時には、種苗法で守れるからと説明しましたが、今度は種苗法を改正して自家増殖を原則禁止すると。

自家増殖とは聞きなれない言葉ですか、種苗法の21条では、果樹等では種ではなく接ぎ木等するので自家採種のことをで自家増殖と記載されています。

これまでの日本では、種苗法21条1項2項によって、契約によらない限り、誰でも育種登録されている。野菜等でも、自由に自家採種して、交換、販売、加工することができたのです。

同条3項では例外として、農水省の省令によって定めるものは自家採種ができないとされています。当初はバラ等花の種類等に限られていました。

ところが、TPPを批准してからは、トマト、キャベツ、ナス、カボチャなどメジャーな野菜にまで357種類までを例外を一気に拡大したのです。

それらの育種登録された品種については、自家採種して増殖したら10年以下の懲役、1千万円以下の罰金、共謀剤の対象にもなる厳罰です。(同法67条)

有機野菜農家の伝統的な固定種は今のところは、例外とはなっていませんが、同法21条に[登録品種と明確に区別されない品種]との記載があります。

種は、固定種と言えども土地、風土によって変化して行きます。裁判されたら、登録品種との区別がつかないとして、同条の適用がなければ負けることになります。

政府は種苗についての審議会で①種子の劣化を防ぐ②ヨーロッパ等では原則自家採種禁止なのに日本は逆なので、省令により例外を拡大すると述べています。

その例としてブドウのシャインマスカット種子が中国に流出した、と述べていますが、その種子は、当初から育種登録されていたもので、理由にはならないのです。

さらに、日本農業新聞では、海外に日本の種子が流出するのを防ぐためにも、原則、自家採種禁止にする法改正を検討とあります。

日本はUPOV条約を批准したから、育種権者、企業らの利益を守る為にするのでしょうが、同条約でも、合理的な範囲内で育種権を制限できるとなっています。

しかも、日本が批准して法的拘束力を持つ、食料、植物遺伝資源条約では種子は農民の権利であり、種子については農民の意思決定に参加する権利も認めています。

このままでは大変なことになります。

TPP違憲訴訟弁護団では、種子法廃止、種苗法の運用について、自家採種の権利を守る為に、憲法22条1項職業選択の自由に反するとして、訴訟を準備中です。

現在、原告募集を始めています。

年会費2000円ですが、TPP違憲訴訟の会のHPでも入会できます。

また、私もようやく、[タネはどうなる-種子法廃止と種苗法の運用でー]の本を書きあげました。6月にはサイゾー出版から発刊される予定です。

もし種苗会社が遺伝子組み換えにより雄性不稔の系統を遺伝子組み換えにより作ったとするとは、地域社会の了承を得てやっていることでしょうか? 私が沼津で遺伝子組み換えにかかわった時は、結構厳しい縛りがありました。種苗会社が秘密裏でそういうことをやっていれば、アメリカのモンサント社を非難することがをできません。日本の3本の種苗会社に勤めていた知人に「雄性不稔をやっていたの?」「そうしないと種が売れませんから…」と言っていました。

拡散希望

山田 正彦 2018年5月16日

自家採種が禁止されるのではないか、まさかと思っている人が大半だと思いますが、日本農業新聞を見て下さい。本当に大変なことになりそうです。

また長くなりましたが、最後迄読んで、お願いです、シェア拡散して頂けませんか。

政府は、種子法廃止の時には、種苗法で守れるからと説明しましたが、今度は種苗法を改正して自家増殖を原則禁止すると。

自家増殖とは聞きなれない言葉ですか、種苗法の21条では、果樹等では種ではなく接ぎ木等するので自家採種のことをで自家増殖と記載されています。

これまでの日本では、種苗法21条1項2項によって、契約によらない限り、誰でも育種登録されている。野菜等でも、自由に自家採種して、交換、販売、加工することができたのです。

同条3項では例外として、農水省の省令によって定めるものは自家採種ができないとされています。当初はバラ等花の種類等に限られていました。

ところが、TPPを批准してからは、トマト、キャベツ、ナス、カボチャなどメジャーな野菜にまで357種類までを例外を一気に拡大したのです。

それらの育種登録された品種については、自家採種して増殖したら10年以下の懲役、1千万円以下の罰金、共謀剤の対象にもなる厳罰です。(同法67条)

有機野菜農家の伝統的な固定種は今のところは、例外とはなっていませんが、同法21条に[登録品種と明確に区別されない品種]との記載があります。

種は、固定種と言えども土地、風土によって変化して行きます。裁判されたら、登録品種との区別がつかないとして、同条の適用がなければ負けることになります。

政府は種苗についての審議会で①種子の劣化を防ぐ②ヨーロッパ等では原則自家採種禁止なのに日本は逆なので、省令により例外を拡大すると述べています。

その例としてブドウのシャインマスカット種子が中国に流出した、と述べていますが、その種子は、当初から育種登録されていたもので、理由にはならないのです。

さらに、日本農業新聞では、海外に日本の種子が流出するのを防ぐためにも、原則、自家採種禁止にする法改正を検討とあります。

日本はUPOV条約を批准したから、育種権者、企業らの利益を守る為にするのでしょうが、同条約でも、合理的な範囲内で育種権を制限できるとなっています。

しかも、日本が批准して法的拘束力を持つ、食料、植物遺伝資源条約では種子は農民の権利であり、種子については農民の意思決定に参加する権利も認めています。

このままでは大変なことになります。

TPP違憲訴訟弁護団では、種子法廃止、種苗法の運用について、自家採種の権利を守る為に、憲法22条1項職業選択の自由に反するとして、訴訟を準備中です。

現在、原告募集を始めています。

年会費2000円ですが、TPP違憲訴訟の会のHPでも入会できます。

また、私もようやく、[タネはどうなる-種子法廃止と種苗法の運用でー]の本を書きあげました。6月にはサイゾー出版から発刊される予定です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます