本題に入る前に。 昨日の 「キッチンが走る」について。

昨日の 私の ブログの 疑問符をみて

平泉に住む方から メールが きました。

「あの石碑のある場所は たぶん 平泉の西行桜の森。

HPより

ここです。 この風景 画面に みえていました。(時期はちがう)

この 「あそぶ おおとり」 なんと読む ?

ユウボウ かな ユウホウ かな。

西行の森には 1度 行ってました、が あまり にも

昔で 記憶薄れていました。

木工館、 そとから みてきた ように 思います。

春が 来たら 行ってみたいと 思います。

という わけで

今日は 平泉関連を だします。xxxxxxx

xxxx 先月、 平泉で 講演会がある と の 知らせがきていた。

題 「 平泉時代の美味しいお話 …… ハクタク ・唐菓子 ETC …」

ハクタク って なんだろう。

唐菓子は からがし ?

ちがった。 「からくだもの」 と 読む んですって。

お菓子 が 果物 ? 果物は 自然のもの。

その おいしさ、甘さ を 表現したのが 菓子 だから ?

xxxxxx (残念だが) その12月24日は 雪になった。

行けなかった。 予習に調べた ことを、

資料に しておいた。 もったいないから、 それを 簡単に。

① 先に 唐菓子を。

唐朝から 伝わった 菓子。

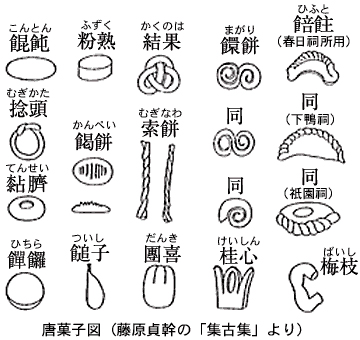

「唐菓子 画像」 としたら たくさんの 絵がでてきた。

1枚だけ、 お借りする。 xxxxxxxxx

このような お菓子が 平安時代にあり、

平泉にも あった、 ということだろう。 xxxxxxxxxxxx

② 次は ハクタク …… ほうとう のこと。

放 蕩 … 思うままに振る舞うこと。特に、酒や女遊びにふけること。

食べ物ではない、から。 これではないだろう。

「ほうとう」 どっかの県の 名物になっていた な。

ほうとう 食べたことがないので わからない。

この辺で ・つめり ・はっと ・ひっつみ など と

いってるものと は ちがう のかな。

xxxxxxxx

餺 飥 説 ハタク・ハタキモノ 説 信玄 語源説

などが あった。

ほうとう … 唐菓子の 一種

小麦粉を こねて 平らにして 切りそろえたもの。

平安時代には 藤原長者が 春日大社で 食べた、とある。

「餺 飥」(はくたく) 語 源 説

「ほうとう」の名は 「 餺 飥 」の 音便したもの。

「餺飥」は 奈良時代の漢字辞書である『楊氏漢語抄』

(逸書。平安時代中期の古辞書『和名類聚抄』に引用)に見え、

院政期の漢和辞書である『色葉字類抄』に

「餺飥 ハクタク ハウタウ」 として登場する。

よって「ほうとう」は 「うどん」と同じく中国から伝来した料理の流れを

汲むもの、ということになる。

現代の 陝西方言で ワンタンのことを

「餛飩」と書いて 「ホウトウ」と発音することも 証拠のようだ。

ほかに 「ほうとう」の呼称は

江戸時代中期の甲府勤番士日記 『裏見寒話』にある。

文献上の 初出として

室町時代中期の古辞書『温故知新書』(1484年 / 文明16年)。

「ホウトウ」は 前記『色葉字類抄』、平安時代後期の『枕草子』や

南北朝時代〜室町時代初期の古辞書『頓要集』に

「はうたう」 「餺飥 ハウタウ」として みえている。

講座にいったら、 もっと 詳しく、 もしかしたら

もっと おもしろく 教えて いただけたかも。

冬の 講習会は 雪が 心配で 出かけられない。残念。

世の中 「冬」なら暇あるが、 夏は

遊んでいられない人のほうが 多い …… の だろうな。

このときの 講師の方が 今月は 水沢へ来る。

「平泉 フォーラム」 2日目の 1月25日(日)

やはり、平安時代を 語ってくださる、と。

雪 降りませんように。